近年、ネット証券の利用者増加に伴い、サイバー犯罪者によるフィッシング詐欺の手口が巧妙化している。中でも、楽天証券をかたるフィッシング詐欺が深刻な問題となっている。楽天証券は、日本国内でも大手のオンライン証券会社であり、数百万人規模の口座を有している。そのため、攻撃者にとって非常に魅力的なターゲットである。

楽天証券を騙るフィッシング詐欺は、SMS(ショートメッセージ)、メール、偽のログインページなど複数の手段を組み合わせて行われ、利用者のIDやパスワードを不正に取得し、資産の不正送金やなりすまし被害につながるケースが後を絶たない。

楽天証券をかたるフィッシング詐欺とはどのような内容なのでしょうか?

楽天証券に関連するフィッシング詐欺の実態と手口、被害事例、法的・技術的対策、利用者が取るべき防衛策について解説します。

- フィッシング詐欺の手口と巧妙化する偽装技術

- 実際の被害事例とその影響

- 楽天証券および関係機関の対応と限界

- ユーザーが取るべき5つの対策

- フィッシング対策技術の進化と今後の展望

動画解説

フィッシング詐欺の手口と巧妙化する偽装技術

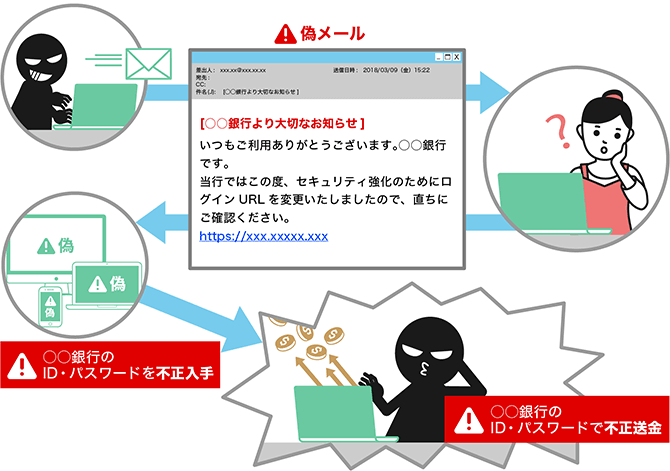

フィッシング詐欺とは、金融機関や公共機関などを装って利用者に偽のメールやSMSを送り、偽サイトに誘導して個人情報やログイン情報を盗む詐欺手法である。楽天証券を騙る手口は以下のような形式が多い。

• 【SMSの例】

「【楽天証券】セキュリティ確認のため、以下のリンクよりログインしてください」

という文面で、URLは正規のものに酷似している。

• 【偽サイトの特徴】

URLのドメイン名が微妙に異なる(例:rakuten-sec.com → rakuten-secu.comなど)。

ロゴやページデザインは正規サイトをコピーしており、素人には見分けがつきにくい。

近年では、SSL証明書を偽サイトにも導入し「https://」を表示させることで、より信頼性を演出するケースも確認されている。また、スマホ向け表示にも対応し、モバイルユーザーも騙しやすくしている点が特徴だ。

実際の被害事例とその影響

楽天証券のフィッシング詐欺による被害は、個人の投資資産に直結するため深刻である。報道やSNS上の投稿、楽天証券の発表によると、以下のような被害事例が報告されている。

• 事例1:30代男性・東京都

偽のログインページでIDとパスワードを入力後、口座から100万円以上が他口座へ送金された。気づいたときには既に資金は引き出され、追跡が困難な状況に。

• 事例2:60代女性・大阪府

SMSに表示されたURLをタップし、スマートフォンに不正アプリをインストールさせられた。アプリはログイン情報を自動送信する機能があり、口座情報が盗まれた。

このように、被害者は年齢・居住地・ネットリテラシーに関係なく存在し、損失額も数十万円から数百万円に及ぶケースがある。また、証券会社は原則として「本人の過失による情報流出」は補償の対象外とする場合が多く、泣き寝入りせざるを得ない利用者も少なくない。

楽天証券および関係機関の対応と限界

楽天証券はフィッシング詐欺に対して注意喚起を継続しており、公式サイトには以下のような警告が掲載されている。

• 正規のログインURLは「https://www.rakuten-sec.co.jp/%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8

• SMSやメールでログインを促すことは一切ないこと

• 不審な連絡を受けた場合は開かずに削除すること

さらに、同社はIPA(情報処理推進機構)やJPCERT/CC(コンピュータ緊急対応センター)と連携し、フィッシングサイトの閉鎖要請や情報共有を行っている。

一方で、詐欺サイトの立ち上げは海外から行われることが多く、閉鎖までに時間がかかる。さらに、新たなドメインがすぐに作られるイタチごっこの状態であり、根本的な対策には至っていない。被害の未然防止には、ユーザー自身の注意が欠かせない。

ユーザーが取るべき5つの対策

フィッシング詐欺の被害に遭わないために、楽天証券ユーザーが講じるべき具体的な対策は以下の通りである。

1. URLの確認習慣をつける

ログイン時には必ずブックマークした正規サイトからアクセスし、不審なリンクは絶対に開かない。

2. 2段階認証の活用

楽天証券では2段階認証(ワンタイムパスワード)の設定が可能であり、万が一IDとパスワードが流出しても不正ログインを防げる。

3. セキュリティソフトの導入

フィッシングサイトのブロック機能を持つソフトを活用し、不審なリンクのクリックを防止する。

4. メール・SMSの取扱に注意する

「緊急」「重要」などの文言に惑わされず、楽天証券公式アプリやマイページで情報を確認する。

5. 定期的なパスワード変更

同じパスワードを長期間使用し続けると、情報流出リスクが高まるため、定期的な変更を推奨。

フィッシング対策技術の進化と今後の展望

技術的な対策として、楽天証券を含む多くの金融機関はAIによる異常検知システムやIPアドレスの地域制限機能を導入し始めている。また、ブラウザ側でもGoogle ChromeやSafariなどで「このサイトは危険です」と警告表示する機能が拡充されつつある。

さらに、政府や業界団体による対策も進んでおり、2024年には総務省と金融庁が共同で「金融系フィッシング詐欺対策ガイドライン」を改訂。楽天証券を含む各社に対し、ユーザー教育の強化や情報共有の拡充を求めている。

今後、マイナンバーやスマホ証明書を活用した新たな本人認証手段の導入も進む見通しであり、詐欺に対する技術的な壁は徐々に高くなっていくと予想される。

SMSやメールでログインを促すことは一切ないとのことですので、ログインしなければ良いですね。

それだけでなく、2段階認証(ワンタイムパスワード)を設定するなど、不正ログインを防ぐようにしましょう。

まとめ

- 楽天証券を装ったフィッシング詐欺は、その巧妙さと被害額の大きさから深刻な社会問題となっている

- 証券会社や関係機関による技術的・制度的な対策が進んでいるとはいえ、フィッシング詐欺は常に進化し続ける

- 最終的に被害を防ぐための最大の防御は、個人のリテラシーと日々の注意にある

- 楽天証券を利用するすべてのユーザーは、フィッシング詐欺の実態を正しく理解し、危険なリンクを開かない、2段階認証を導入する、パスワードを適切に管理するなどの基本行動を徹底することが求められる

- 安全な投資環境を維持するためにも、利用者一人ひとりの行動が鍵を握っている

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

最近の投稿

コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか

コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥

コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥 コラム2026年1月27日東大信仰が生み出す日本型ヒエラルキー社会と、そこから逃れられないサンクコスト構造

コラム2026年1月27日東大信仰が生み出す日本型ヒエラルキー社会と、そこから逃れられないサンクコスト構造 コラム2026年1月27日グローバルサウスとは何か ― 概念の整理と現在地

コラム2026年1月27日グローバルサウスとは何か ― 概念の整理と現在地

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/29437/trackback