こんにちは。K2 College大崎です。

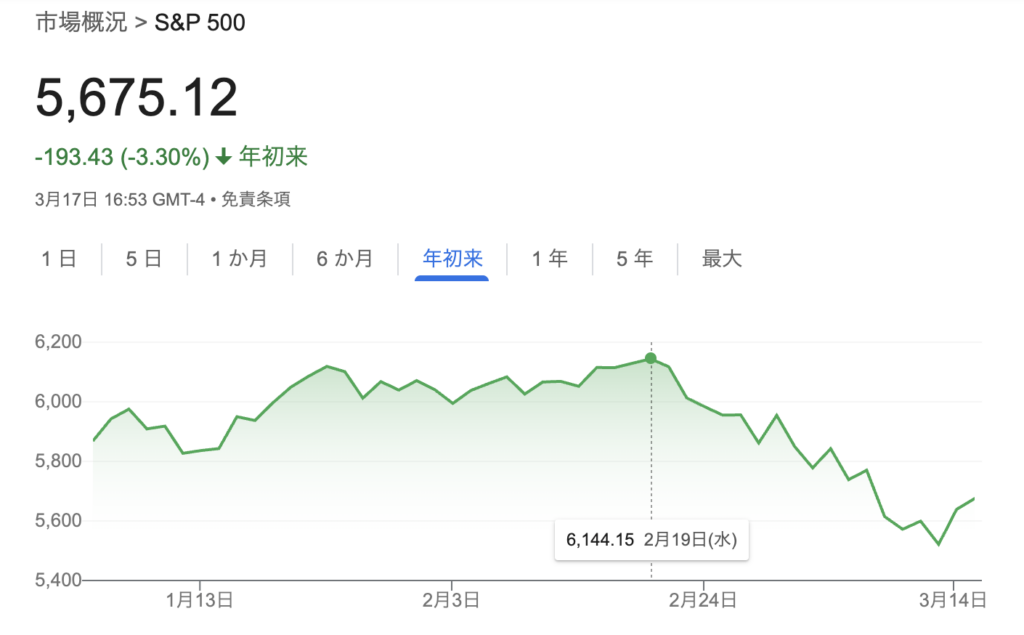

S&P500は2月19日の終値6,144.15から、この1ヶ月で約10%下落しておりますね。

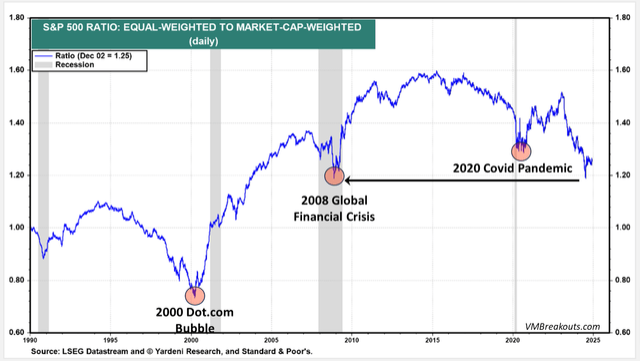

また、現在は、S&P 500時価総額加重指数と均等加重指数の乖離が大きく、将来的な市場の調整(下落)のリスクが高まっている状態となっております。

- 動画解説

- S&P500には「時価総額加重指数」と「均等加重指数」の2種類の指数がある

- S&P500時価総額加重指数と均等加重指数の乖離が大きいことの問題点

- S&P500は一部の企業に過度に依存している状態

- 歴史的に「特定の企業に依存した市場」はその後調整が起きている

動画解説

S&P 500には「時価総額加重指数」と「均等加重指数」の2種類の指数がある

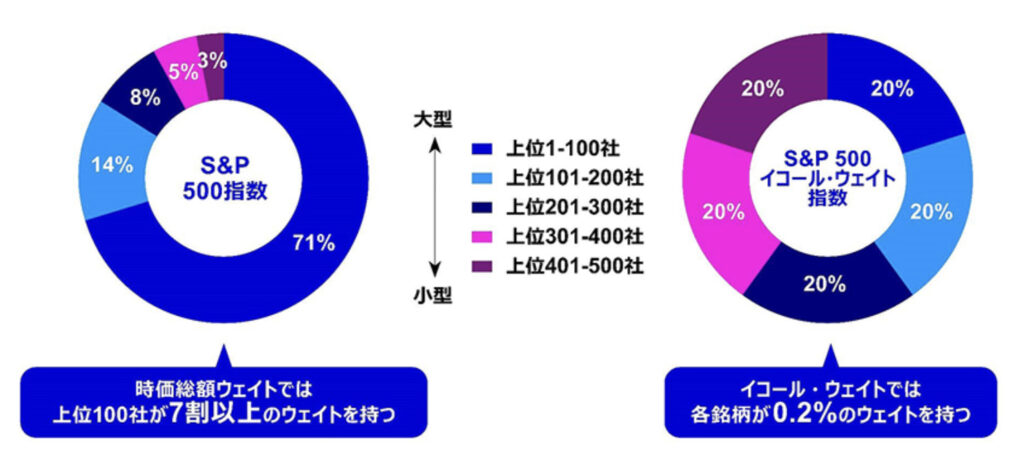

一般的にS&P 500と言えば、「時価総額加重指数」を指しますが、S&P 500には2種類の指数があり、もう一つが「均等加重指数」です。

S&P500時価総額加重指数

S&P 500の一般的な指数(SPX)は、各銘柄の時価総額(株価×発行済株式数)に応じて加重されています。時価総額の大きな企業(アップル、エヌビディア、マイクロソフトなど)の影響が大きくなり、これらの企業の株価変動が指数全体の動きに大きく影響します。

メリット:市場全体の動向を反映しやすく、機関投資家やETFが広く採用。

デメリット:一部の大型株の影響が強く、指数が特定の企業に偏りやすい。

S&P500均等加重指数

S&P 500の全銘柄を同じ比率(1/500ずつ)で加重する指数となります。大型株の中でも時価総額が小さい株式の影響が大きくなり、特定の巨大企業の偏りがなくなります。

メリット:分散効果が高く、時価総額が小さい企業の成長が指数全体に影響しやすい。

デメリット:時価総額の大きい企業が指数全体に与える影響が減り、市場全体の動向とは異なる動きをすることがある。

S&P 500には、時価総額加重指数と均等加重指数があるのですね。

知りませんでした。

これを機に覚えておいてください。

S&P 500時価総額加重指数と均等加重指数の乖離が大きいことの問題点

市場に歪みが生じる

S&P 500時価総額加重指数は、時価総額が大きい企業(アップル、エヌビディア、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、メタ・プラットフォームズなど)の影響を強く受けます。

乖離が大きくなるのは、こうした一部の大型株の成長が市場全体の上昇を牽引している状況を示しており、広範な銘柄の成長ではなく、特定の銘柄のみに依存する脆弱な市場構造になります。

分散投資の効果が薄れる

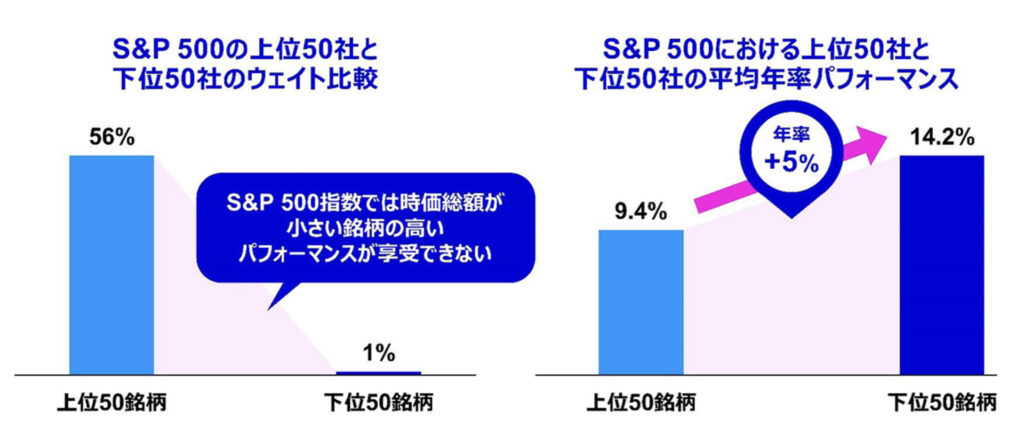

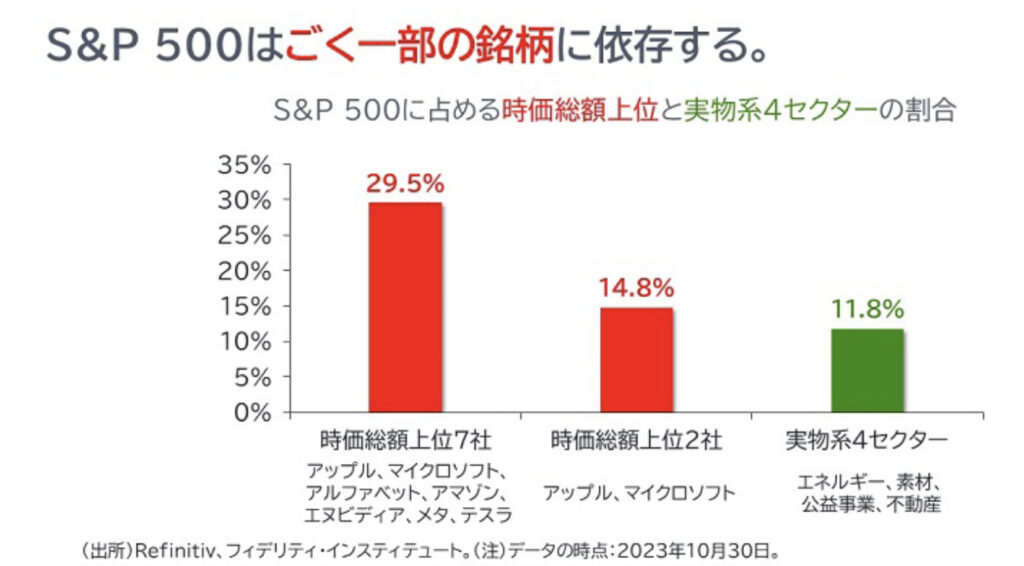

S&P 500は500銘柄に分散されているように見えますが、時価総額加重指数では数社の影響力が非常に大きくなります。

そのため、S&P 500を通じて広範な市場に分散投資しているつもりでも、実際には、「数社に大きく投資している状態」になってしまいます。

市場の不安定化リスクが高まる

仮にアップル、エヌビディアなどの大型銘柄に何か悪材料が出た場合、指数全体に与える影響が非常に大きくなります。

過去のドットコムバブル崩壊(2000年)や金融危機(2008年)でも、一部の銘柄やセクターに市場が過度に依存していたため、大きな調整が起こりました。

均等加重指数が市場の「本当の広がり」を示す

均等加重指数は全銘柄を均等に評価するため、「市場全体の健全な成長」を示します。

乖離が大きい場合、実際には大半の企業のパフォーマンスが悪いのに、一部の企業の成長だけで指数が押し上げられている可能性が高いです。

これは市場全体の実力以上に、指数が高騰している可能性を示唆し、調整リスクが高まるサインになります。

大崎さんは以前から、S&P500はGAFAMなどの一部の大型ハイテク銘柄が、株価上昇しているようなものと指摘しておりましたね。

2024年8月末時点では、S&P500の上位10銘柄の比率は34.2%もあり、分散投資になっていないなど、指摘してましたね。

S&P500は一部の企業に過度に依存している状態

先日、S&P 500は調整局面に入ったとお伝えしましたが、それでもここまでアップル、エヌビディア、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、メタ・プラットフォームズなどの大型ハイテク銘柄が牽引して来ました。

時価総額加重指数では、これらの企業が指数全体のパフォーマンスを大きく左右するため、市場は好調に見えます。

しかしながら、均等加重指数が伸び悩んでいるということは、多くの企業の株価はあまり上昇していないということであり、この状態は、市場全体の健全な成長ではなく、ごく一部の企業の成長だけで指数全体が押し上げられている状態を意味します。

特定の企業に依存しすぎると、その企業の業績や市場環境が悪化したときに、指数全体が大きく下落するリスクがあります。

特に、現在はAIブームによる期待感で株価が上昇していますが、もし、AI関連の成長が期待ほどではなかったとなると、エヌビディアやマイクロソフトなどの株価が急落し、市場全体に影響を与える可能性があるわけです。

そして、S&P 500時価総額加重指数の方がリターンが高ければまだ良いのですが、1999年からのリターンを比較してみると、S&P500均等加重指数の方がリターンは高いのですよね。

そんなことを知らずに、YouTubeでインフルエンサーがS&P500一択と言っていたので、S&P500(時価総額加重指数)に投資してました。

そもそも投資系YouTuberはプロではないので、全てを鵜呑みにするのは危険です。

運用会社のレポートやコラムなどにも目を通すと良いですよ。

歴史的に「特定の企業に依存した市場」はその後調整が起きている

現在、S&P 500の時価総額加重指数と均等加重指数の乖離が大きくなっているわけですが、その乖離は、2008 年の世界的金融危機以来、最悪レベルとなっています。

市場の下落リスクが高まっている状態ということですね。

過去にも、特定の企業や業界が市場を牽引しすぎると、その後に株価の調整(下落)が起きるケースがありました。

2000年のドットコムバブル崩壊

IT企業の成長期待が加熱し、NASDAQやS&P 500の多くがテック企業に依存し、その後、IT企業の成長が期待ほどではなく、バブルが崩壊。

S&P 500は約50%下落

2008年のリーマン・ショック

S&P 500は金融株(リーマン・ブラザーズ、AIG、シティグループなど)に大きく依存。サブプライムローン問題で金融株が崩壊。

S&P 500は1年半で約55%下落

2022年のハイテク株暴落

2020〜2021年にかけて、GAFAMやTeslaなどのテック株が市場を牽引するも、金利上昇によりグロース株が売られ、S&P 500は約20%下落

現在も、エヌビディアやマイクロソフトなどが指数を大きく押し上げていますが、もし期待外れの決算や、AIブームの鈍化が起きると、2000年や2022年のような調整が起きる可能性があります。

今後もS&P500が大きく下落する可能性はあるということですね。

「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」ですから、その可能性はありますね。

大きく下落することを心配な方は、

最初の保証は80%ですが、ファンド価額が上昇すればそれまでの最高値の80%が保証される金額となっていき、投資金額が25%上昇した時点で元本が確保され、それ以降もファンド価額が上昇すれば保証される金額も上昇していくプランなどで積立投資をされるという選択も宜しいかと思います。

まとめ

- S&P 500には「時価総額加重指数」と「均等加重指数」の2種類の指数がある

- S&P 500の時価総額加重指数と均等加重指数の乖離は、2008 年の世界的金融危機以来、最悪レベルとなっている

- 市場の調整(下落)のリスクが高まっている

『海外積立(80%保証プラン)』の資料を希望の方は、こちらからご連絡ください。

著者プロフィール

-

投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業

大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。

直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。

ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

最近の投稿

コラム2025年9月17日米国の債務リセット戦略とゴールド・暗号資産市場の行方

コラム2025年9月17日米国の債務リセット戦略とゴールド・暗号資産市場の行方 コラム2025年9月12日100万ドル超え予測!4人の著名なビットコイン支持者が語る未来像

コラム2025年9月12日100万ドル超え予測!4人の著名なビットコイン支持者が語る未来像 コラム2025年9月4日次のビットコインの波に備える:歴史が示す“仕込みのタイミング”とは?

コラム2025年9月4日次のビットコインの波に備える:歴史が示す“仕込みのタイミング”とは? 個人年金保険2025年8月29日400万円の学資保険を使った賢い運用で、教育費支払い後も約3億円まで資産を増やす方法

個人年金保険2025年8月29日400万円の学資保険を使った賢い運用で、教育費支払い後も約3億円まで資産を増やす方法

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/29327/trackback