「失われた30年」とは、1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、日本経済が長期にわたり低成長、デフレーション、停滞に苦しんだ期間を指します。バブル崩壊後の資産価格の急落、企業や銀行の不良債権問題、政府の対応の遅れなどが重なり、日本経済は世界経済の成長から取り残されました。

この期間、日本の実質GDP成長率は他の先進国と比較して低迷し、国民の所得水準もほとんど向上しませんでした。

もう「失われた30年」から抜け出せているのでしょうか?

「失われた30年」の背景、原因、影響、政府の対応策、そして現在の課題について詳しく考察します。

- 失われた30年の背景

- 財政政策の限界と効果の不足

- 構造改革の遅れ

- 少子高齢化の進行

- 失われた30年の影響

動画解説

失われた30年の背景

バブル経済の形成と崩壊

1980年代後半、日本は過剰な投資と金融緩和により、不動産・株式市場が急騰し、いわゆる「バブル経済」が発生しました。バブル期には、都市部の地価や株価が異常な水準にまで高騰し、企業や個人の投資が過熱しました。

しかし、1990年以降、日本銀行の金融引き締め政策や政府の規制強化により、資産価格は急落しました。この崩壊により、多くの企業や金融機関は巨額の不良債権を抱え、経済の停滞が始まりました。

金融機関の経営悪化

バブル崩壊後、金融機関は大量の不良債権を抱え込み、新規の融資を抑制せざるを得ませんでした。これにより、企業の資金調達が困難になり、設備投資が縮小し、経済全体の成長を阻害しました。

- 失われた30年の主な原因

- 金融政策の遅れとデフレの定着

バブル崩壊後、日本銀行は金融緩和策を講じましたが、デフレの進行を防ぐには不十分でした。デフレは、物価の下落を引き起こし、企業の収益悪化や賃金の低下を招き、消費や投資の抑制に繋がりました。1990年代後半から2000年代にかけて、デフレが慢性化し、日本経済の停滞を長引かせる要因となりました。

財政政策の限界と効果の不足

政府は景気刺激策として公共事業を中心に大規模な財政支出を行いましたが、即効性のある成果は得られず、逆に財政赤字が拡大しました。1990年代後半には、消費税の引き上げ(1997年:3%→5%)が実施され、これが個人消費を冷え込ませ、景気のさらなる悪化を招きました。

構造改革の遅れ

労働市場の硬直性、規制の多さ、企業のガバナンス不足など、日本経済の構造的な問題が長期間にわたって放置されました。特に、IT革命の波に乗り遅れたことや、グローバル化への対応の遅れが競争力の低下を招きました。

少子高齢化の進行

1990年代以降、日本の人口構造は急速に高齢化し、労働力人口が減少しました。高齢者の増加により社会保障費が増大し、経済成長の足かせとなりました。また、消費の伸び悩みも成長の阻害要因となりました。

失われた30年の影響

経済成長率の低迷

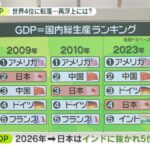

1990年代以降、日本の実質GDP成長率は平均1%未満に低迷し、他の先進国と比較して著しく低い水準にとどまりました。これにより、国民の生活水準の向上が鈍化し、格差の拡大も進行しました。

企業競争力の低下

1980年代には世界を席巻していた日本企業は、IT分野の技術革新やグローバル市場への適応の遅れにより、競争力を低下させました。特に、電機、家電、自動車業界などで、米国や中国、韓国企業に市場を奪われました。

財政悪化と債務拡大

景気対策のために政府は財政赤字を拡大し、2023年時点で政府債務はGDP比約260%に達しました。これは世界最高水準であり、将来的な財政の持続可能性が懸念されています。

若年層の経済的停滞

経済の長期停滞により、若年層の雇用環境は悪化し、「非正規雇用」の増加、実質賃金の伸び悩みが続きました。これが消費の低迷や少子化の要因にもなっています。

- 失われた30年からの脱却に向けた取り組み

- アベノミクスの導入(2012年~)

2012年に発足した安倍晋三政権は、「アベノミクス」と称される経済政策を打ち出しました。大胆な金融緩和、機動的な財政政策、成長戦略の「三本の矢」を掲げ、デフレ脱却と経済再生を目指しました。

成果:

• 企業収益の改善

• 雇用の拡大(有効求人倍率の改善)

課題:

• 実質賃金の伸び悩み

• 財政赤字の増加

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進

政府と企業は、デジタル化を推進し、労働生産性の向上を目指しています。特に、製造業や金融業では、AIやビッグデータの活用による効率化が進められています。

労働市場改革と女性活躍推進

働き方改革や女性の社会進出を促進し、労働力不足への対応が進められています。近年では、テレワークの普及や副業の解禁など、柔軟な働き方が模索されています。

今後の課題と展望

「失われた30年」からの完全な脱却には、以下の課題への対応が必要です。

1. 少子高齢化への対応

• 人口減少に対応するため、移民政策や出生率向上策の導入が求められる。

2. イノベーションの推進

• 新たな産業の創出や、スタートアップ企業の支援が不可欠。

3. 財政健全化

• 持続可能な社会保障制度の確立と、財政規律の維持が必要。

まだ「失われた30年」から完全には抜け出せていないのですね。

政策決定や企業の動きが慎重すぎたため、回復が遅れています。

経済の持続的な成長や実質賃金の上昇といった本質的な回復が必要です。

まとめ

- 「失われた30年」は、日本のバブル崩壊後の経済停滞が長期化したことを指し、金融・財政政策の遅れ、構造改革の不十分さ、少子高齢化の進行など、複数の要因が絡み合っています。

- 今後、日本経済が持続的な成長を遂げるためには、デジタル化や人材育成、財政健全化など、抜本的な改革が求められています。

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

最近の投稿

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/28408/trackback