通貨危機とは、特定の国の通貨が急激に下落し、金融システムが混乱する経済危機の一種です。主に、過剰な対外債務、財政赤字、資本流出、固定相場制の維持困難、政治的不安定 などが原因となります

通貨危機は、経済成長の鈍化、インフレの急上昇、失業率の悪化、金融機関の破綻を引き起こし、国際市場にも影響を及ぼします。

どのような通貨危機があったのですか?

過去に通貨危機に陥った主要国の事例を取り上げ、その原因、影響、対応策を詳しく解説します。

- アジア通貨危機(1997年)

- ロシア金融危機(1998年)

- アルゼンチン経済危機(2001年)

- トルコ通貨危機(2018年)

- スリランカ通貨危機(2022年)

動画解説

アジア通貨危機(1997年)

背景と原因

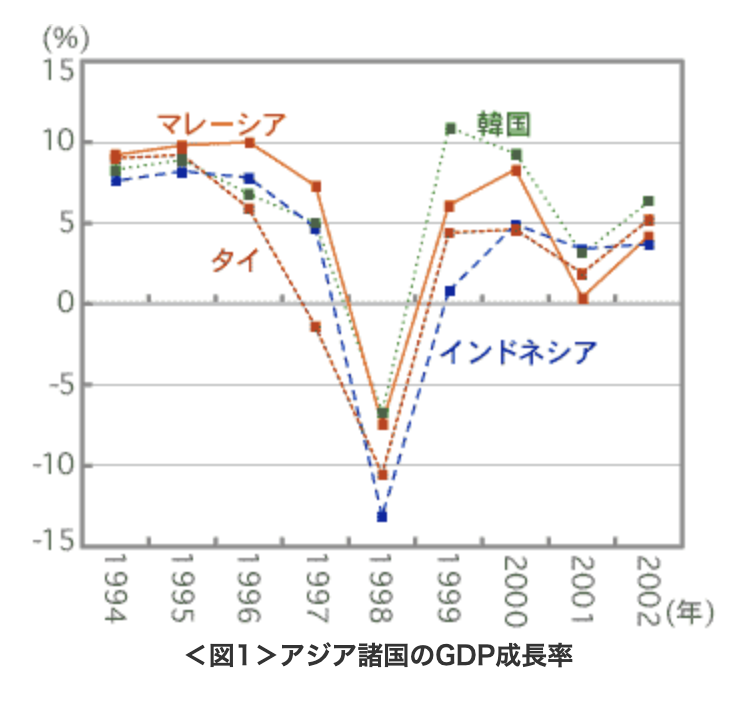

1997年に発生したアジア通貨危機は、タイのバーツ急落を発端に、東南アジア諸国(韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピンなど)へと波及しました。主な原因として、以下の要素が挙げられます。

• 過剰な外貨建て借入:各国の企業や金融機関が、急成長を背景にドル建て借入を急増。

• 固定相場制の維持困難:米ドルにペッグした為替レートが過大評価され、投機筋の標的に。

• 不良債権の増加:バブル経済の中で、金融機関がリスク管理を軽視し、過剰融資を実施。

経過と影響

• タイのバーツが米ドルに対して急落し、韓国ウォンやインドネシアルピアも暴落。

• 外資の急激な資本流出により、株式市場と不動産市場が大きく下落。

• IMF(国際通貨基金)の介入を受け、構造改革と厳しい財政緊縮政策が求められた。

• 各国のGDP成長率が大幅に低下し、失業率が上昇。

ロシア金融危機(1998年)

背景と原因

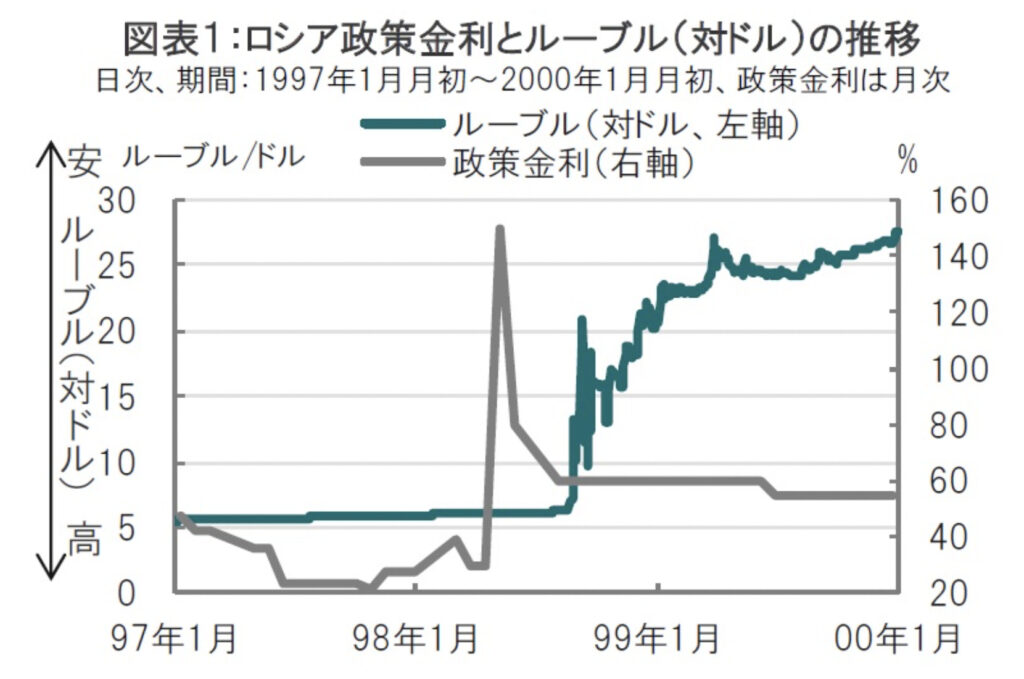

1998年のロシア金融危機は、原油価格の下落と財政赤字の拡大により発生しました。主な原因は以下の通りです。

• 原油価格の暴落:ロシア経済は原油・天然ガス収益に依存しており、価格下落が歳入の減少につながった。

• 高金利政策の限界:通貨ルーブルを支えるための高金利政策が、経済成長を圧迫。

• 財政赤字の拡大:政府支出の増大と税収不足が重なり、国債市場への依存度が増大。

経過と影響

• ルーブルの価値は急落し、政府は対外債務の支払いを停止(デフォルト宣言)。

• ロシア国内のインフレが急激に進行し、生活コストが大幅に上昇。

• 投資家の信頼が失われ、ロシアからの資本流出が加速。

• IMFの支援を受け、構造改革と財政引き締め政策が実施された。

アルゼンチン経済危機(2001年)

背景と原因

アルゼンチン経済危機は、固定相場制と高額な対外債務が主な原因となりました。主な要因は以下の通りです。

• 1米ドル=1アルゼンチンペソの固定相場制:過大評価されたペソが競争力を失い、輸出が低迷。

• 財政赤字の拡大:公共支出の増大により、政府の財政状況が悪化。

• 資本流出と社会不安:経済成長の鈍化により、投資家がアルゼンチンから撤退。

経過と影響

• 2001年、アルゼンチン政府は対外債務のデフォルトを宣言(約950億ドル)。

• 固定相場制を放棄し、ペソは対ドルで急落。

• インフレ率が急上昇し、国民の購買力が低下。

• 社会不安が拡大し、暴動やデモが発生。

トルコ通貨危機(2018年)

背景と原因

2018年にトルコは、リラの急落とインフレの急上昇に直面しました。主な原因は以下の通りです。

• 対外債務の増加:企業が米ドル建ての借入を増やし、為替リスクが拡大。

• 経常赤字の拡大:輸入依存度が高く、貿易赤字が恒常化。

• 中央銀行の独立性の欠如:政治的圧力により、適切な金融政策の実行が困難。

経過と影響

• トルコリラは2018年初頭に対ドルで40%以上下落。

• インフレ率が20%を超え、生活費が急上昇。

• 外資の逃避が進み、株式市場が下落。

• 金利を引き上げることでインフレを抑制しようとしたが、景気減速が加速。

スリランカ通貨危機(2022年)

背景と原因

スリランカは2022年に外貨準備の枯渇に直面し、国債のデフォルトに陥りました。主な要因は以下の通りです。

• 観光産業の低迷:コロナ禍により観光収入が激減し、外貨獲得手段を喪失。

• 膨張する対外債務:インフラ投資のために中国などから多額の借入を実施。

• 政策の失敗:税制改革の失敗により財政収入が減少。

経過と影響

• 通貨ルピーが対ドルで大幅に下落し、物価が急騰。

• 燃料・食料不足が深刻化し、社会不安が拡大。

• IMFによる支援を受け、経済改革が進められている。

「対外債務の増加」「経常赤字」「金融政策の失敗」「政治不安」など、通貨危機の根本的な原因は多岐にわたるのですね。

そうですね。

ただ、米ドルの基軸通貨としての影響は極めて大きいです。特に、米国の金融政策が新興国の通貨動向を大きく左右するため、ドル高局面では通貨危機が起こりやすくなります。

新興国が通貨危機を回避するには、外貨準備を厚くする、対外債務を減らす、ドル依存度を下げるなどの対策が必要です。

まとめ

- これまで通貨危機に陥った国々は、それぞれ異なる要因を抱えながらも、共通の課題を示している

- 多くの国が固定相場制の維持や過剰な対外債務、経済の過熱により通貨危機を招いた

- 危機後の政策対応としては、為替の柔軟化、財政健全化、IMFの支援、構造改革が重要となる

- 今後、各国は金融リスクの早期発見と、持続可能な経済成長を目指すための適切な政策運営が求められる

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

最近の投稿

コラム2026年1月29日AI時代の雇用変容と人員整理 ── 米国・日本企業の現状と数字で見る実態

コラム2026年1月29日AI時代の雇用変容と人員整理 ── 米国・日本企業の現状と数字で見る実態 コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか

コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥

コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥 コラム2026年1月27日東大信仰が生み出す日本型ヒエラルキー社会と、そこから逃れられないサンクコスト構造

コラム2026年1月27日東大信仰が生み出す日本型ヒエラルキー社会と、そこから逃れられないサンクコスト構造

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/28360/trackback