こんにちは、K2 College編集部です。

日本の農業協同組合(JA)は、日本の農業を支える重要な組織です。しかし、その運営における利権問題は長年にわたり議論の的となってきました。JAの利権問題は、多岐にわたる要素が絡み合っており、その影響は農業経営者、消費者、そして日本の農業政策全体に及びます。本稿では、JAの利権問題について、その背景、主要な問題点、影響、そして今後の展望について詳述します。

JAとはどういう組織ですか?

JAは、農業協同組合(農協)の英語名称「Japan Agricultural Cooperatives」の頭文字をとったもので、組合員の農業経営の改善や生活向上のための活動をしている組織です。

- JAの概要とその役割

- 利権問題の背景

- 主要な利権問題

- 利権問題の影響

- 解決策と今後の展望

動画解説

JAの概要とその役割

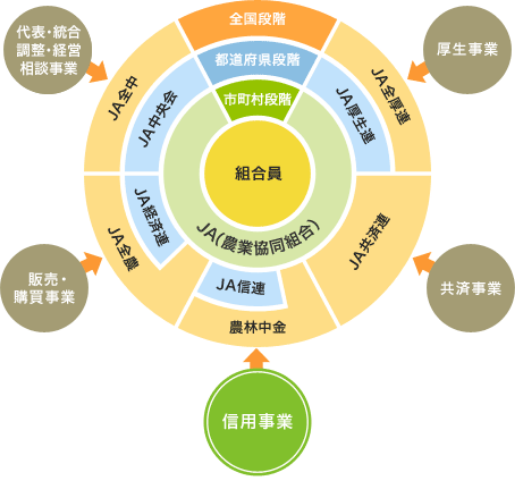

JAは、農業者が共同で農業経営を行い、生活の安定と地域社会の発展を図るための組織です。JAは全国に広がり、農業経営の支援、金融サービス、生活協同組合活動など多岐にわたる業務を展開しています。そのため、JAは農業者にとって欠かせない存在であり、日本の農業政策の中核を担っています。

金融サービスも提供しているんですね。

はい、農業をするための資金をローンで提供したり、組合員向けの共済も提供しています。

利権問題の背景

JAの利権問題は、主に以下の要因から生じています:

- 歴史的な背景:戦後の日本農業の再建期に設立されたJAは、国の農業政策を実行する上で重要な役割を果たしてきました。この過程で、JAは農業者の強力な支援組織として成長しましたが、その反面、組織内部での権益の集中や運営の不透明さが問題となりました。

- 組織の複雑性:JAは全国農業協同組合連合会(全農)、農林中央金庫(農中)、全国共済農業協同組合連合会(JA共済)など、複数の関連組織と連携しています。これにより、組織の複雑化とともに、利権の温床となる可能性が高まりました。

- 政治との関係:JAは政治的にも強い影響力を持っています。農業政策においては、JAの意向が大きく反映されることが多く、政治家との結びつきが指摘されています。このため、政治と利権の関係も問題視されています。

協会員の数も多いでしょうし、組織票、という形で政治の圧力をかけてきたんでしょうか。

過去、そういった流れもあったようです。

主要な利権問題

JAの利権問題には以下のようなものがあります:

- 組織内部の利権:JAの各組織や関連企業において、役員や職員が自身の利益を優先する行動が見られることがあります。例えば、農業資材の販売において特定の業者と癒着し、高額な価格で販売することが問題となっています。

- 不透明な運営:JAの運営において、不透明な資金の流れや、不正な会計処理が指摘されることがあります。これにより、農業者や組合員の信頼が損なわれるケースもあります。

- 農地の管理と利用:JAが管理する農地の利用に関しても、特定の利益団体や個人の利益を優先するような行為が問題視されています。これにより、地域農業の発展が阻害されることがあります。

何故そこまでの利権が発生したんでしょうか。

元々、肥料・農薬の購買や、コメなどの農産物販売を一手に行っていたので、組合員は従うしかない、といった構造があったようです。

利権問題の影響

JAの利権問題は、以下のような影響をもたらしています:

- 農業経営者への影響:利権問題により、農業経営者が不利益を被ることがあります。例えば、資材の高額購入や不正な金融取引により、経営コストが増加し、経営の安定が脅かされることがあります。

- 消費者への影響:JAの利権問題は、消費者にも影響を及ぼします。不正な取引や価格操作により、農産物の価格が高騰することがあり、消費者の負担が増加します。

- 農業政策への影響:JAの利権問題は、国の農業政策の信頼性を損なう可能性があります。政治と癒着した利権問題は、政策の公平性や透明性を疑問視させる要因となります。

不正が起こると消費者としても困りますね。

そうですね。現在は農業従事者の高齢化もあり、農業自体衰退していってしまいますので、より公平性が求められています。

解決策と今後の展望

JAの利権問題を解決するためには、以下のような取り組みが必要です:

- ガバナンスの強化:JAの内部統制を強化し、透明性のある運営を実現するための取り組みが必要です。具体的には、第三者機関による監査や、内部告発制度の整備が考えられます。

- 政治との適切な距離の確保:JAは政治と適切な距離を保つことが重要です。政治的な影響力を排除し、公正な運営を行うための仕組みを整えることが求められます。

- 組合員の意識向上:JAの組合員自身が、利権問題に対する意識を高めることも重要です。組合員が積極的に監視し、不正行為を防ぐための取り組みを推進することが必要です。

- 技術の活用:ブロックチェーン技術などを活用し、資金の流れや取引の透明性を確保することも有効です。これにより、不正行為の防止と信頼性の向上が期待されます。

ガバナンス、透明性が重要ですね。

はい、組合員のための組織ですから、透明性のある運営が求められます。

まとめ

- 日本の根幹となる農業の最大組織として長年政治にも影響を与える

- 産業自体が衰退しており、より効率的な運営が求められる

JAの利権問題は、長年にわたり日本の農業界に影を落としてきました。しかし、これらの問題に対する取り組みを強化することで、JAはより透明性のある組織へと進化し、農業者や消費者にとって信頼できる存在となることが期待されます。今後も、ガバナンスの強化や技術の活用を通じて、JAの利権問題の解決に向けた努力が続けられることが望まれます。

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/22572/trackback