こんにちは。K2 College大崎です。

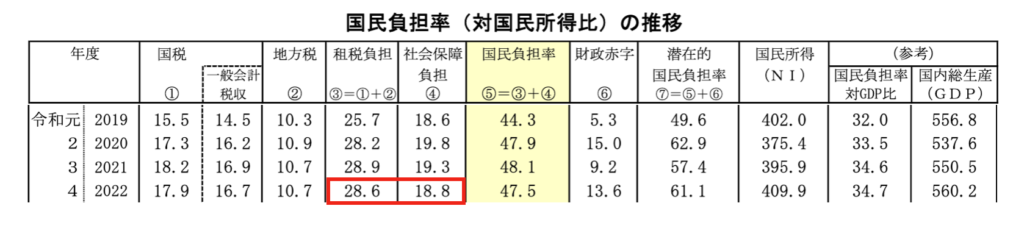

財務省は、2022年度の「国民負担率」は47.5%と、半分近くを占めると発表しました。

- 2022年度「国民負担率」は47.5%

- 「国民負担率」は増加の一途をたどる

- 1兆円強の増税

2022年度「国民負担率」は47.5%

「国民負担率」とは、「国民所得」に対して「租税負担」と「社会保障負担」がどれくらいになるかを示すもので、国税と地方税を合わせた「租税負担」が約28.6%、年金や健康保険の保険料などの「社会保障負担」が約18.8%で、合わせて47.5%になるようです。

なお、2022年度の国民負担率は、統計のある1970年度以降で過去最大だった2021年度の48.1%に比べ0.6%減少する見込みとのこと。

ちなみに発表しているのは「実績見込み」であり、「実績」ではありません。

これまでに公表された国民負担率の「実績」をみると、見通しや実績見込みの数値よりも高くなる傾向がありますので、注意が必要です。

そして、国民負担率の上昇は家計貯蓄率の低下に影響を与えます。

「国民負担率」は増加の一途をたどる

2021年度に比べ0.6%減少する見込みとは言え、国民負担率は右肩上がりに上昇してきております。

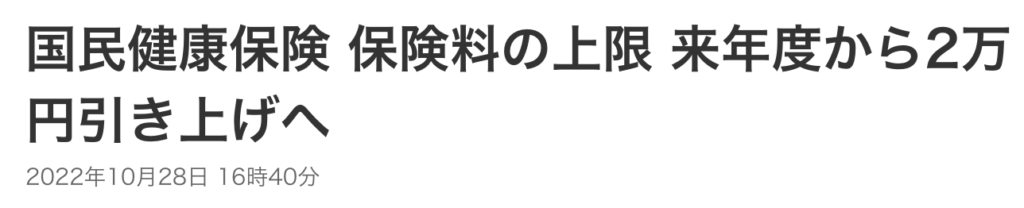

会社員が加入する厚生年金保険料率は、2017年度の18.3%(労使折半)まで毎年引き上げられてきましたが、現在は上限で固定されておりますから他の負担率を上げるしかないでしょう。

ちなみに、自営業者などが加入する国民健康保険の保険料の上限は2023年度から2万円引き上げられます。昨年度も3万円を引き上げましたから、2年連続の負担増となります。

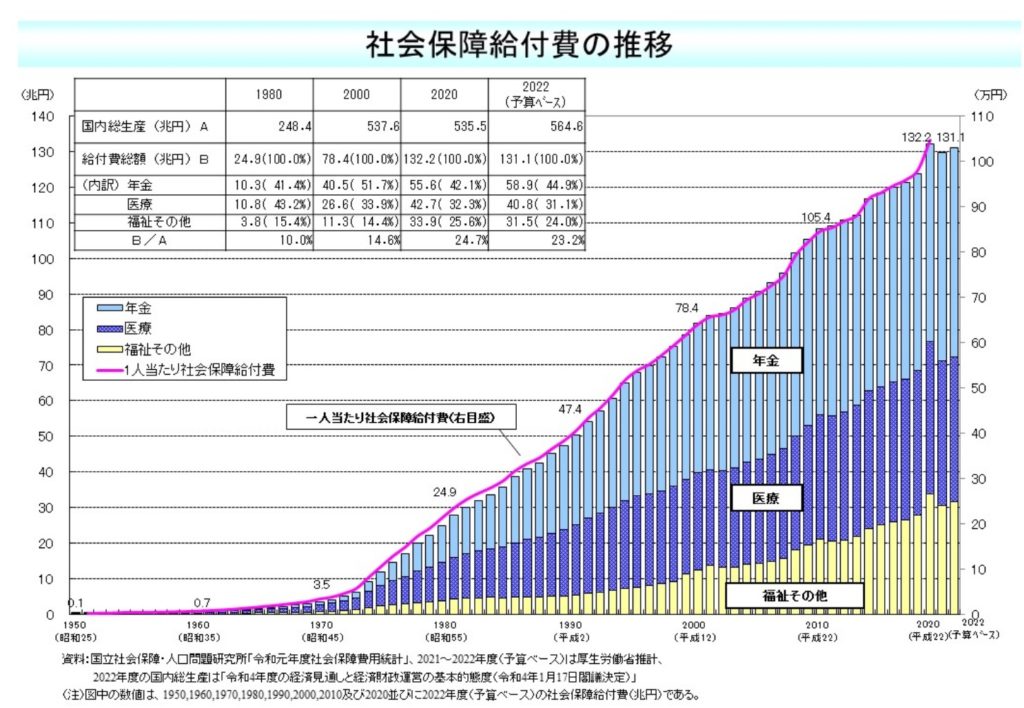

日本の年金制度は、現役世代が納めた保険料を年金受給世代に割り当てる「賦課方式」ですから、少子高齢化が進む状況では、どうしても受給できる年金は減り続けます。

高齢化に伴って(国の)年金給付は増加しますが、一人あたりの受給できる金額は減るということです。

そして、年金給付だけでなく医療費も増え続けているわけですから、「社会保障負担」を上げられない分、これから「租税負担」が大きくなるということです。

1兆円強の増税

そして政府は、2023年から5年間の防衛関連費の総額を43兆円とすることを閣議決定しております。

これを実現するためには、2027年度以降、毎年3.6兆円ほどの財源を確保しなければならず、「歳出改革」、「決算剰余金」、「税外収入」で2.6兆円、残りの1兆円強は増税が必要になると言われております。

現在、岸田首相は、子ども・子育て関連予算の倍増について野党とやり取りしているようですが、今後も国民の「租税負担」は増えそうですね。

日本の全国消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)も前年同月比4.2%上昇と、物価が高い伸びとなってきておりますが、給与が増えない中でどんどん貧しくなっていきますので、お金を増やして行きましょう。

まとめ

- 「国民負担率」は増加の一途をたどる

- 「お金を増やして行かないと貧しくなる」が加速する

お金の増やし方は様々ですが、自分に適した戦略を取りましょう。

自分に適した戦略をを知りたい方は、こちらから「お金の増やし方相談」と連絡ください

著者プロフィール

-

投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業

大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。

直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。

ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

最近の投稿

コラム2025年9月17日米国の債務リセット戦略とゴールド・暗号資産市場の行方

コラム2025年9月17日米国の債務リセット戦略とゴールド・暗号資産市場の行方 コラム2025年9月12日100万ドル超え予測!4人の著名なビットコイン支持者が語る未来像

コラム2025年9月12日100万ドル超え予測!4人の著名なビットコイン支持者が語る未来像 コラム2025年9月4日次のビットコインの波に備える:歴史が示す“仕込みのタイミング”とは?

コラム2025年9月4日次のビットコインの波に備える:歴史が示す“仕込みのタイミング”とは? 個人年金保険2025年8月29日400万円の学資保険を使った賢い運用で、教育費支払い後も約3億円まで資産を増やす方法

個人年金保険2025年8月29日400万円の学資保険を使った賢い運用で、教育費支払い後も約3億円まで資産を増やす方法

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/10895/trackback