こんにちは、K2 College編集部です。

本日は”オレオレ詐欺”の手口と対策について解説します。オレオレ詐欺とは、身内や公的機関を装って金銭をだまし取る悪質な犯罪です。家族や地域と協力して、この種の犯罪から身を守りましょう。

オレオレ詐欺とはどのような犯罪ですか?

オレオレ詐欺は、身内を装って金銭をだまし取る悪質な犯罪です。犯人が巧妙な手口で被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードを盗もうとします。近年、高齢者を狙った事件が増えており社会問題となっています。

- オレオレ詐欺の手口

- 対策と注意点

- 実例に学ぶ

オレオレ詐欺の手口

オレオレ詐欺は、身内を装い金銭をだまし取る悪質な犯罪です。犯人は巧妙な手口で被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードを盗もうとします。近年、高齢者を狙ったケースが増えており、社会問題となっています。本ブログでは、オレオレ詐欺の手口や対策、そして実例などを詳しく解説します。被害に遭わないために、みなさんにも知識を深めていただきたいと思います。

オレオレ詐欺は様々な手口があり、犯人はその都度手口を変えています。代表的な手口について確認しましょう。

親族を装う手口

最も一般的な手口で、犯人が息子や孫、兄弟などの親族を装って電話をかけてきます。「会社でトラブルがあり、示談金が必要」「借金の返済が遅れている」など、様々な嘘の理由を並べ立て、現金を要求してきます。

犯人は事前に被害者の家族構成や職業などを洗い出し、細かい情報までリサーチします。そのため、被害者は本当に家族からの電話だと信じ込んでしまうのです。

公的機関を装う手口

警察官や裁判所の職員、市役所職員を名乗り、身内が何らかのトラブルに巻き込まれたと偽ります。そして、示談金の支払いや借金の返済を求めてきます。さらに巧妙な手口としては、キャッシュカードが不正利用された、といって暗証番号を聞き出そうとする例もあります。

公的機関の職員が直接金銭を要求することはあり得ません。しかし、威厳のある役職を名乗られれば、被害者は動揺し、指示通りに行動してしまう可能性があります。

その他の手口

- 友人の借金の保証人になったと偽る

- 交通事故の示談金が必要だと言う

- 出産や堕胎の費用が必要だと嘘をつく

- リフォーム代や還付金があると言い、振り込みを促す

このように、犯人はさまざまな口実を使い分け、被害者を信じ込ませようとします。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに切って家族や警察に相談することが大切です。

どんどんと手口が巧妙になってきていますね。

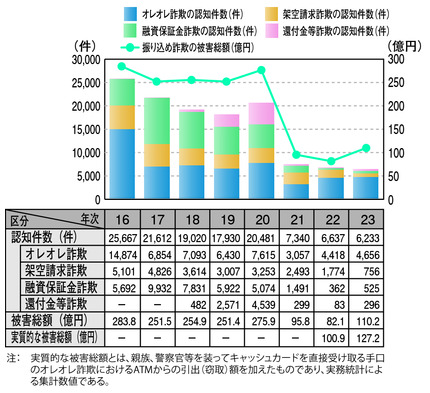

警察官役など登場人物も出てきたり、様々な口実で信じ込ませようとしています。なお、いまだに1年で100億円規模の被害額があるそうです。

対策と注意点

オレオレ詐欺の被害に遭わないためには、日頃から注意を払う必要があります。ここでは、効果的な対策方法を解説します。

家族との情報共有

まず大切なのは、家族で日頃から連絡を密に取り、トラブルがあった際の対応策を決めておくことです。例えば、緊急時の合言葉を決めたり、現金の要求があれば必ず別の家族に確認するルールを作っておきましょう。

家族の協力があれば、オレオレ詐欺の見破りやすさは格段に上がります。孤独な高齢者ほど狙われやすいため、地域でも見守りが重要となります。

不審な電話への対処法

親族や公的機関を名乗る電話がかかってきたら、すぐに切るのが賢明です。落ち着いてから、次の対応を行いましょう。

- かけ直して事実確認する

- 家族や関係機関に連絡を取る

- 金銭の要求があれば110番通報する

また、電話番号が非通知からの着信であれば、極力出ないことをおすすめします。身に覚えのない要求には絶対に応じてはいけません。

高齢者への声かけ運動

高齢者は犯罪に巻き込まれやすいため、地域での見守り活動が不可欠です。回覧板やポスター掲示などで注意を喚起し、孤独な高齢者にも情報が行き渡るよう心がけましょう。疑わしい事態に気づいた時は、すぐに警察や役所に通報しましょう。

独居老人も増えてるので、身近な人には声掛けも必要ですね。

はい、誰かに相談できないとついつい騙されてしまうことになってしまうので、そうならないように気をつけていきましょう。

実例に学ぶ

過去に起きたオレオレ詐欺事件から、被害の実態と手口の悪質さを確認しましょう。

高齢女性を狙った事件

東京都内で起きた事件です。犯人は「お孫さんです。示談金が必要で…」と嘘の電話をかけ、83歳の女性から170万円をだまし取りました。犯人グループは都内の高齢者を徹底的にリサーチし、狙い目をつけていたようです。

この事件のように、高齢者は世間と疎遠になりがちで、孫の声が分からなくなっていることが多々あります。つい信じ込んでしまうケースが後を絶ちません。地域で高齢者を見守る体制を作ることが喫緊の課題と言えるでしょう。

妻を偽る事件

茨城県内で発生した事件では、犯人グループの1人が「妻」を偽り、50万円をだまし取りました。被害に遭ったのは70代の男性でした。

犯人は「病院にいる私(妻)に、お金が必要なの」と電話をかけ、男性に現金を脅し取りました。最終的に、犯人が男性宅を訪れ、現金を受け取る役割を担いました。手口の悪質さに震える事件と言えるでしょう。

さまざまな手口に注意が必要

このように、オレオレ詐欺には無数の手口があります。「何か変だ」と感じたら、すぐに電話を切り、冷静に対処することが大切です。一人で判断せず、必ず家族や警察に相談しましょう。

また、各地で高齢者を狙ったオレオレ詐欺が起きているという情報があれば、地域で注意を呼びかけることも重要です。日頃から犯罪被害に遭わないよう、意識を高く持ち続けることが求められます。

やはり高齢者の被害者が多いんですね。

一人暮らしのお年寄り、過去詐欺にあった人、などのリストも出回っているようですので、そういった方はより気をつける必要があります。

まとめ

- いまでも毎年100億円規模の被害が発生

- 手口もどんどんと巧妙になってきている。

- さらに今後はAIで声や動画もフェイクで作られてしまう可能性もある

オレオレ詐欺は、巧妙な手口と被害者の慈愛の心を狙う点で、極めて悪質な犯罪です。しかし、日頃からの注意と家族・地域の協力があれば、被害を防ぐことができます。

私たち一人ひとりが、この種の犯罪に対する危機意識を持ち、疑わしい電話にはしっかり対処していく必要があります。オレオレ詐欺を無くし、安全な社会を作っていくためにも、みんなで力を合わせていきましょう。

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/basics/21058/trackback