高額療養費制度は、日本の国民健康保険制度の中核を成す仕組みで、医療費が高額になる場合に患者の自己負担を軽減する制度です。しかし、近年の医療費増加や社会保障費の財政負担拡大を背景に、政府は高額療養費制度の自己負担限度額の引き上げを検討しています。これは財政健全化を目指す一方で、患者への影響や医療アクセスへの影響について議論が続いています。

高額療養費制度の自己負担限度額は引き上げられていくのでしょうか?

自己負担限度額引き上げの背景、具体的な変更内容、影響、課題、そして将来の方向性を整理してみましょう。

- 高額療養費制度の概要と自己負担限度額の仕組み

- 自己負担限度額引き上げの背景

- 具体的な変更内容と対象者

- 引き上げの影響と課題

- 改革の方向性と将来の展望

動画解説

高額療養費制度の概要と自己負担限度額の仕組み

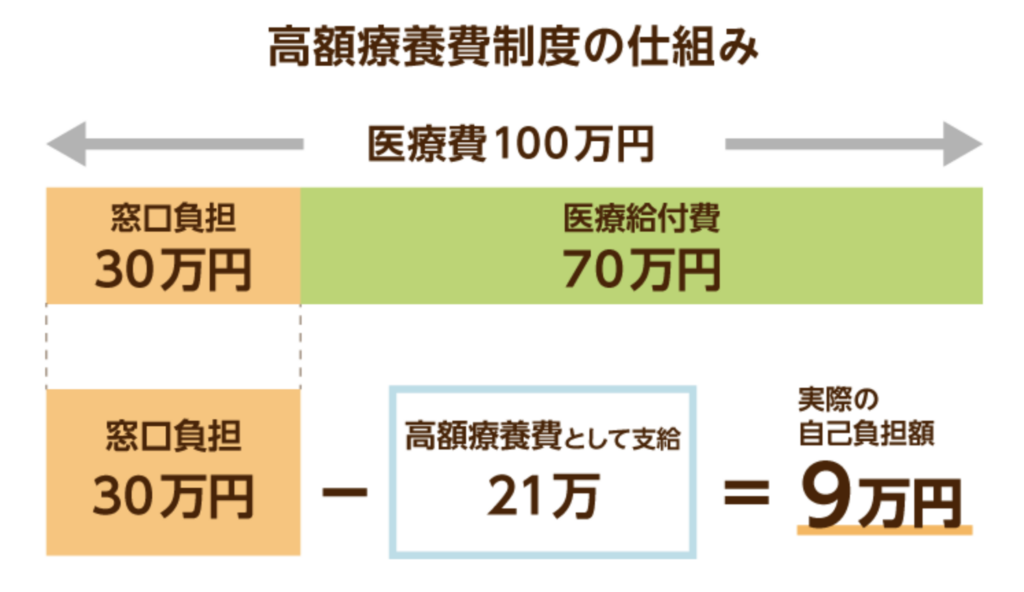

高額療養費制度は、国民健康保険や被用者保険の加入者が医療費を支払う際、一定の自己負担額を超えた分を払い戻す仕組みです。この制度により、重病や長期入院による経済的負担を軽減することが目的です。

• 自己負担限度額の設定: 月額の医療費が一定額を超える場合、その超過分は保険者(健康保険組合や市町村)が負担。

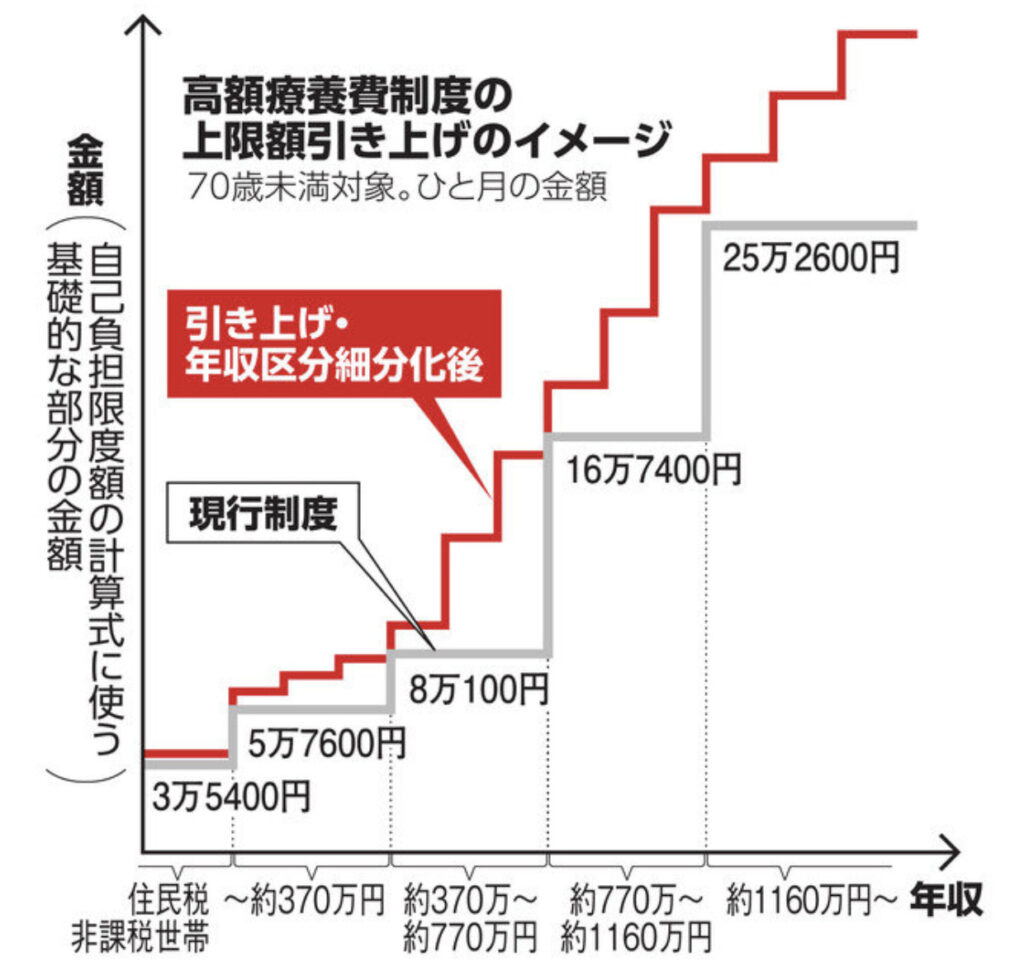

• 所得区分による差別化: 自己負担限度額は所得に応じて異なり、高所得者ほど限度額が高く設定されています。

• 制度の意義: 国民が安心して医療を受けられる環境を整え、医療破産を防止。

自己負担限度額は、社会保障費増加に対応するため、過去にも段階的に見直しが行われてきました。

自己負担限度額引き上げの背景

政府が自己負担限度額の引き上げを進める背景には、以下の要因があります。

• 医療費の増加: 高齢化の進行により、医療需要が拡大。2020年度の日本の医療費は約44兆円に達し、年々増加。

• 社会保障財政の圧迫: 医療費の増加が財政負担を重くし、社会保障費の持続可能性が課題に。

• 制度の利用拡大: 高額療養費制度の利用者が増加しており、財源の確保が困難になっている。

• 公平性の観点: 高所得者と低所得者の負担格差を縮小するため、高所得者の限度額引き上げが議論。

これらの要因を背景に、自己負担限度額の引き上げが避けられない状況となっています。

具体的な変更内容と対象者

自己負担限度額引き上げの具体的な内容は、所得区分や年齢層に応じて異なります。以下は一般的な変更例です。

• 高所得層への負担増: 高所得者層に対して、自己負担限度額を大幅に引き上げ。

• 例:現行の月額252,600円から300,000円程度に引き上げ。

• 現役世代の負担強化: 高齢者よりも現役世代に負担を求める方向。

• 低所得層の保護: 最低所得層は現行の自己負担限度額(35,400円)を維持。

• 外来診療の適用変更: 外来医療費の年間自己負担上限額の引き上げも検討。

変更内容は、財政健全化を図りながら、低所得層への配慮を残した形となる可能性が高いです。

引き上げの影響と課題

患者への影響

• 経済的負担の増加: 高所得者層や現役世代では、医療費負担が増加するため、受診抑制が懸念される。

• 高齢者への影響: 高齢者世代への影響は比較的少ないが、長期入院患者の負担は増加する可能性。

医療機関への影響

• 受診控えによる収益減少: 患者が負担増を嫌い受診を控えると、医療機関の収益に悪影響。

• 医療格差の拡大: 負担増により、高額医療を受けられる層と受けられない層の格差が広がる可能性。

財政面の効果

• 社会保障費の削減: 一定の財政改善効果が見込まれるが、根本的な問題解決には至らない。

• 制度の持続可能性向上: 制度維持のためには、さらなる改革が必要。

改革の方向性と将来の展望

高額療養費制度を持続可能にするため、さらなる改革が求められています。

公平性の強化

• 高所得者層の負担増を進める一方で、低所得者層や中間層の負担を軽減する仕組みの整備が必要。

医療費全体の抑制

• 医療提供体制の効率化や、予防医療の推進による医療費総額の抑制が重要。

社会的合意の形成

• 改革には国民の理解と協力が不可欠。透明性の高い議論と情報公開が求められる。

デジタル技術の活用

• マイナンバーカードを活用した医療費データの管理や、不正利用防止による効率化。

国際的な視点の導入

• 他国の医療費抑制策を参考にし、日本に適した制度設計を模索。

高額療養費制度の自己負担限度額引き上げは、財政健全化の観点から避けられない政策である一方で、患者や医療機関への影響が大きい課題ですね。

高齢化が進む日本では、社会保障制度の改革が重要なテーマです。今回の引き上げが単なる負担増ではなく、制度の持続可能性を高める一歩となることが期待されます。

まとめ

- 高所得者層の負担増を図りつつ、低所得者層への配慮を維持

- 予防医療やデジタル技術活用で医療費総額を抑制

- 透明性のある政策運営で社会的合意を形成し、制度持続を目指す

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/28092/trackback