こんにちは。K2 College大崎です。

S&P500などのインデックス投資は、低コストかつ分散効果が高く、初心者からベテランまで幅広く支持されている投資手法です。

しかし、その「仕組み」に潜むリスクについて考えたことがあるでしょうか。著名投資家ジェフリー・ガンドラック氏はこの点に警鐘を鳴らしています。

- 動画解説

- 上がるから買う、買うから上がる

- 「みんなが買っているから安心」は錯覚かもしれない

- 個人投資家はどうすればよいか?

動画解説

上がるから買う、買うから上がる

ガンドラック氏は、インデックスファンド(特にS&P500などの大型株インデックス)への資金集中が、「危険な構造」を生んでいると警告しています。

その構図はこうです。

インデックスが上がる

↓

人気が集まり、資金が流入する

↓

インデックスに組み込まれている銘柄(特に時価総額の大きい企業)がさらに買われる

↓

さらにインデックスが上がる

一見、健全な成長に見えますが、これは「上がるから買う、買うから上がる」という循環であり、投資判断がファンダメンタルではなく、「仕組み」によって歪められているというのがガンドラック氏の指摘です。

この循環が繰り返されることで、上位銘柄への過剰な資金集中が起き、実体よりも株価が押し上げられてしまう状況が生まれます。

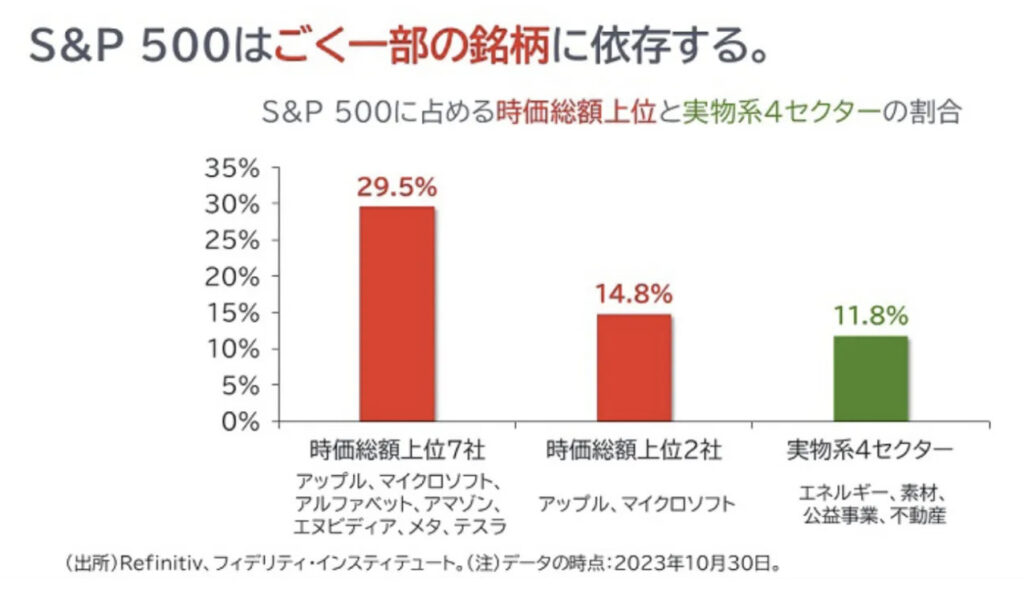

特にS&P500のような時価総額加重型インデックスでは、アップルやマイクロソフトなどの時価の大きい企業が指数全体に強い影響を与えます。

上位10社が全体の30%以上を占めるような状態では、もはや「分散投資」とは呼びがたいでしょう。

このように、インデックス投資が「中身を見ない投資」になってしまうと、価格形成の健全性が損なわれ、バブル的なリスクが高まります。

株価が上がっているから良いことなのではないでしょうか?

投資家としては、この構造的な偏りに注意を払う必要があります。

「みんなが買っているから安心」は錯覚かもしれない

時価総額加重の落とし穴

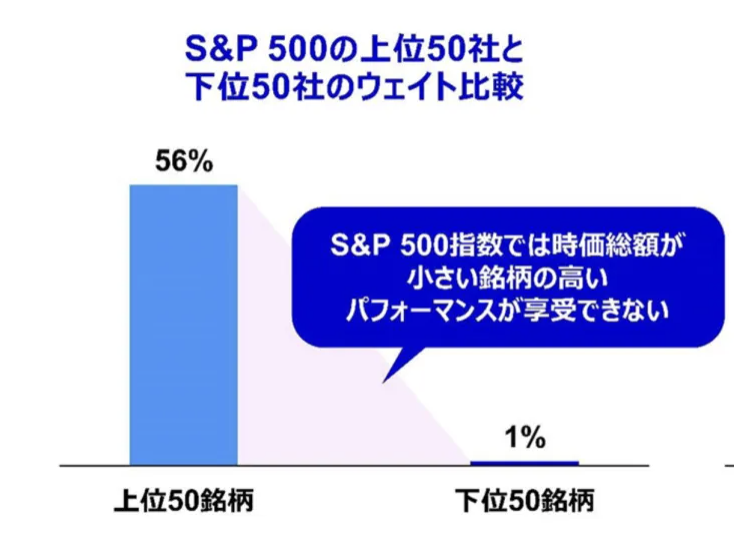

多くのインデックスファンドは、時価総額加重方式で構成されています。つまり、時価総額の大きい企業(例:Apple、Microsoft、NVIDIAなど)にどんどん資金が集中する構造になっています。

この構造が極端に偏ると、数社の株価がインデックス全体を左右するようになります。結果、インデックス全体が上がっているように見えても、中身はごく一部の銘柄だけが牽引しているという不健全な状況になります。

ファンダメンタルからの乖離

本来、企業の価値は利益や成長性などのファンダメンタルに基づいて評価されるべきですが、インデックス投資の資金流入によって「組み入れられているから買う」「上がっているから買う」という形になり、適正価格を超えて買われるリスクが出てきます。

これは、バブル的な性質を帯びているともいえます。

出口リスク(資金流出時の脆さ)

「みんなが入っている」からこそ、もし何らかの理由でインデックスからの資金流出が始まれば、同時多発的な売りが起き、構成銘柄に連鎖的な下落圧力がかかります。これは、「上がるから買う」の逆、「下がるから売る」という負のスパイラルを生むリスクです。

ガンドラック氏の懸念は、単なる価格の上下ではなく、市場構造そのものが自己強化的な仕組みに支配されており、そのゆがみが増しているという点です。

健全な投資環境とは、「適切な価格で、適切なリスクを取って、企業の成長に期待すること」ですが、現在のインデックス投資ブームは「価格が上がるから買う」という動機を過度に強化しており、バブル的な状況を生む土壌となっていると警鐘を鳴らしているのです。

YouTubeでもインフルエンサーがS&P500一択と言ってますし、それを鵜呑みにして投資しておりました。

「自分なりの根拠」と「納得感」がないから、相場の調整時に不安になり、途中で売ってしまう投資家が多いのです。

個人投資家はどうすればよいか?

インデックス投資の人気が過熱する中で、個人投資家に求められるのは「冷静なバランス感覚」です。特定の手法に偏らず、柔軟かつ分散されたポートフォリオを意識することが、リスク管理の基本となります。

まず大切なのは、「インデックス=万能」という思い込みを捨てること。

時価総額加重型インデックスは市場平均に連動しますが、それはあくまで「今の市場の構成比」に過ぎないです。

現在のように一部の巨大テック企業に資金が集中する相場では、インデックス投資が「歪んだ集中投資」と化してしまう恐れがあります。

このような環境下での具体的な対策としては、以下のような選択肢が考えられます。

- 均等加重型ETF(equal weight)を組み入れる

- バリュー株ETFやセクター別ETF(公益事業・エネルギーなど)で補完する

- 分散型の高配当ETFを組み入れる

- 債券・金・コモディティなどの非株式資産でリスク分散する

- 定期的なリバランスと利益確定で過熱感を調整する

これらを組み合わせて、市場の偏りに左右されにくい構造を作ることが重要です。

積立投資では利益確定すべきではないという方もいますが・・・。

「長期で見れば市場は右肩上がりだから」と主張する方ですよね。

ただ、相場が過熱しているときに一部利益を確定(キャッシュ確保)することで、 暴落時の再投資に備えることができますし、資産配分が偏ってきたときにバランス調整(リバランス)することで、一部利益を確定をします。

また、資金が必要になったタイミングにも一部利益を確定をしますね。

まとめ

- 上がるから買う、買うから上がる

- インデックス投資の「仕組み的な弱点」

- 「インデックス=万能」ではなく、インデックスも“手段のひとつ”として賢く使う

- 「自分なりの根拠」と「納得感」がないから、相場の調整時に不安になり、途中で売ってしまう投資家が多い

投資戦略は人それぞれです。

ぜひご自身の目的に合った投資戦略で、お金を増やしてください。

投資のご相談は、こちらからご連絡くださいませ。

著者プロフィール

-

投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業

大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。

直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。

ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

最近の投稿

コラム2025年9月17日米国の債務リセット戦略とゴールド・暗号資産市場の行方

コラム2025年9月17日米国の債務リセット戦略とゴールド・暗号資産市場の行方 コラム2025年9月12日100万ドル超え予測!4人の著名なビットコイン支持者が語る未来像

コラム2025年9月12日100万ドル超え予測!4人の著名なビットコイン支持者が語る未来像 コラム2025年9月4日次のビットコインの波に備える:歴史が示す“仕込みのタイミング”とは?

コラム2025年9月4日次のビットコインの波に備える:歴史が示す“仕込みのタイミング”とは? 個人年金保険2025年8月29日400万円の学資保険を使った賢い運用で、教育費支払い後も約3億円まで資産を増やす方法

個人年金保険2025年8月29日400万円の学資保険を使った賢い運用で、教育費支払い後も約3億円まで資産を増やす方法

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/30208/trackback