新紙幣の発行は、単なるデザインの変更にとどまらず、経済や社会のさまざまな側面に影響を与える重要な政策の一環です。

新紙幣の発行はどのようなの影響を与えるのでしょうか?

新紙幣発行の背景、政府の意図、経済的影響、技術的側面、国民生活への影響について解説します。

- 新紙幣発行の背景

- 政府の意図と狙い

- 経済的影響

- 技術的側面

- 国民生活への影響

動画解説

新紙幣発行の背景

日本政府が新紙幣を発行する背景には、複数の要因が絡み合っています。主要な理由として、以下の点が挙げられます。

• 偽造防止対策の強化

紙幣は経済の根幹を担う存在であり、偽造の脅威が絶えません。技術の進歩により、より精巧な偽造が可能となる中、政府は偽造防止技術を組み込んだ新紙幣の導入を決定しました。これにより、信頼性の高い通貨流通を維持し、国民や企業の安全を確保する狙いがあります。

• 経済活性化への寄与

新紙幣の導入は、流通の活性化を促し、印刷・流通業界に新たな需要を生み出すことが期待されています。特に、ATMや自動販売機の改修により、関連業界にとってのビジネスチャンスとなります。

• 社会変化への対応

キャッシュレス決済の普及が進む中、現金利用の機会は減少傾向にあります。しかし、高齢者や地方の小規模事業者を中心に現金への依存度が高いため、現金の安全性・利便性を確保することが重要と考えられています。

政府の意図と狙い

日本政府が新紙幣発行に踏み切った意図には、以下のような政策的狙いがあります。

• デジタル社会と現金経済の共存

キャッシュレス化が進む一方で、現金の需要も依然として存在します。新紙幣の発行によって、現金の役割を再認識させ、キャッシュレス社会との共存を図る意図が見て取れます。

• 国家の信用維持

紙幣のデザイン変更は、国際的な信用力の向上にも寄与します。新たなデザインは、最新の技術を活用し、国の技術力や経済安定性を世界にアピールする機会となります。

• デフレからの脱却とインフレ促進

長年にわたるデフレからの脱却を図るため、紙幣の変更を通じて消費者の心理に働きかけ、経済活動の活発化を促す狙いがあります。新紙幣への切り替え時に、一時的な購買意欲の高まりが期待されます。

• 国民の意識改革

新しい紙幣の導入は、国民に「時代の変化」を認識させるきっかけとなります。特に、デジタル化や新しい経済の形を意識させることで、将来の社会変革を受け入れる土壌を作る狙いがあります。

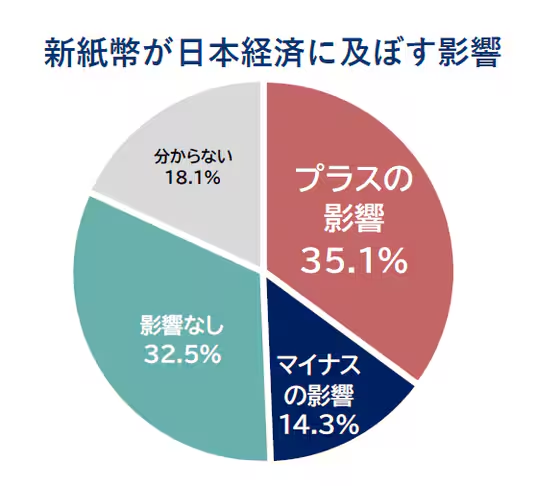

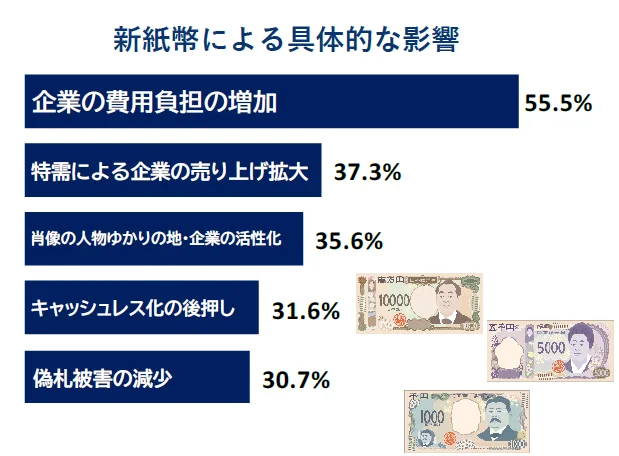

経済的影響

新紙幣発行による経済的影響は、以下のポイントに分けて考えられます。

• 短期的な景気刺激効果

紙幣の交換需要により、流通業、印刷業、金融業にプラスの影響が期待されます。特に、ATMの更新やレジシステムの改修といったインフラ整備に伴い、企業の設備投資が増加する可能性があります。

• 長期的な経済効果

新紙幣の普及が進むことで、経済活動の透明性が向上し、より効率的な資金流通が可能になります。また、紙幣交換に伴う消費の喚起が、国内経済の活性化に寄与する可能性があります。

• インフレへの影響

新紙幣導入により、国民の「お金に対する意識」が変化することで、貯蓄志向から消費志向への転換が促され、適度なインフレが生まれる可能性があります。

技術的側面

新紙幣には、最先端の偽造防止技術が導入されています。主な技術要素は以下の通りです。

• 3Dホログラム技術の採用

新紙幣には、より精細で複雑なホログラム技術が用いられており、視認性の向上とともに、偽造防止効果を高めています。

• 特殊インクと透かし技術

最新の印刷技術を活用し、特殊なインクや高度な透かし技術を導入。これにより、触覚や視覚を通じて本物であることを容易に確認できます。

• QRコードの導入

新たに紙幣にQRコードを印刷し、中央銀行の公式情報にアクセスできるようにすることで、紙幣の真正性を即座に確認できる仕組みが採用されています。

• 耐久性の向上

従来の紙幣よりも耐久性が高く、長期間使用できる新素材が用いられており、流通コストの削減にも貢献しています。

国民生活への影響

新紙幣の導入は、国民の生活にも直接的な影響を与えます。

• 支払いシステムの更新コスト

新しい紙幣のサイズやデザインの変更により、店舗や金融機関は支払いシステムの更新に対応する必要があり、一時的なコスト負担が生じる可能性があります。

• 教育・啓発活動の必要性

高齢者や外国人に対する新紙幣の認識を高めるための啓発活動が求められます。これにより、誤認や混乱を防ぎ、スムーズな移行を促します。

• 防犯対策の強化

偽造紙幣のリスクを最小限に抑えるため、消費者自身が新紙幣の識別方法を習得することが重要となります。

政府の意図と狙いが腹落ちしないのですが・・・。

政府や日銀はCBDC(中央銀行デジタル通貨)の導入を検討しておりますが、新紙幣の発行を通じて紙幣流通量や現金利用の動向を把握する狙いがあるかもしれません。

また、古い紙幣を交換する過程で「タンス預金」が表に出てくる可能性があり、税務当局による資産把握の狙いも考えられますね。

まとめ

- 政府の意図としては、現金とキャッシュレスの共存を図るとともに、経済成長を促進するための政策としての役割を担っている

- 新技術の導入によって、国民の安全と利便性が向上し、長期的には経済全体に好影響を及ぼすことが期待される

- 今後の課題としては、国民の認知度向上、流通システムの適応、インフレコントロールのバランスが挙げられる

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/28312/trackback