日本の社会保障制度において、「長年、真面目に国民年金を納めてきた人の老後の収入(老齢基礎年金)」よりも、「生活保護を受給する人の生活扶助費や医療扶助等の給付の方が高い」という、いわゆる逆転現象がしばしば問題視されています。

この現象は、制度の設計上の合理性や福祉政策の原則に基づくものではありますが、「働かずに生活保護の方が得なのか?」「年金を払う意味がないのでは?」という国民の不信感を生み、社会的な議論を引き起こしています。

背景には、国民年金の給付額が極めて少ない構造と、生活保護が「最低限度の生活を保障する最後のセーフティネット」として設計されていることの制度的なミスマッチがあります。

生活保護について詳しく教えてください。

以下で詳しく説明しますね。

- 国民年金と生活保護の給付額の比較

- なぜこのような「逆転現象」が起こるのか?

- 現場の実態と高齢者層への影響

- なぜ制度改正が進まないのか?政治的・財政的背景

- 今後の対応と改革の方向性

動画解説

国民年金と生活保護の給付額の比較

国民年金(老齢基礎年金)の実額

• 2024年度の老齢基礎年金:月額66,250円(年額約79万5,000円)

• 対象者:40年間保険料を満額納めた人

• これに加えて他の収入や企業年金、厚生年金がない人は、この金額のみで生活することになる

生活保護の支給額(単身高齢者世帯の例)

• 居住地や家賃、医療費、燃料費などに応じて変動するが、

• 都市部の例(東京都23区):生活扶助約8万円+住宅扶助上限5万円+医療扶助=13万円超/月

• 医療費や介護費は全額公費負担、NHK受信料・市民税・水道代も一部免除

この結果、「生活保護受給者のほうが、年金生活者よりも月額数万円多く受け取っている」ケースが一般的になっています。

なぜこのような「逆転現象」が起こるのか?

(1) 国民年金の制度構造が低給付・低負担

国民年金は、もともと「基礎的な年金制度」として設計されており、保険料も比較的低水準(2024年度:月額16,980円)です。給付水準もそれに応じて低く、単体では**「最低限度の生活水準」に達しない**のが実態です。

(2) 生活保護は「最低限度の生活」を保障する制度

日本国憲法第25条に基づき、生活保護は**「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する最後の砦として設けられており、その水準を年金より下げることはできません。つまり、生活保護の支給水準は「最低限」を下回ることがないため、結果的に年金受給者よりも相対的に高くなる**構造が生まれます。

(3) 医療・介護・住居費の公費支援の有無

国民年金受給者は、医療費の自己負担(後期高齢者でも1〜3割)が必要で、住居費や介護費も自己負担があります。一方で生活保護はこれらの費用を全額公費で負担するため、実質的な可処分所得が高くなるのです。

現場の実態と高齢者層への影響

「働いてきたのに生活保護以下」という失望感

年金のみで暮らす高齢者の中には、生活保護よりも生活が苦しいと感じる人が多数います。とくに、自営業・非正規雇用だった人は厚生年金がなく、国民年金のみというケースが多いため、老後の貧困リスクが高い傾向にあります。

また、介護施設に入る費用や、病気の治療費などが捻出できず、生活に困窮する高齢者は、精神的・身体的に追い詰められることも少なくありません。

「年金より生活保護」の構造がもたらす社会的不満

このような構造が知られるようになると、勤労意欲や保険料納付へのインセンティブが低下し、「真面目に保険料を払うのが馬鹿らしい」という風潮が一部で広がることもあります。

なぜ制度改正が進まないのか?政治的・財政的背景

年金制度の改正には巨額の財政負担が必要

国民年金の給付水準を生活保護並みに引き上げるには、巨額の財源が必要になります。例えば月額6万円を9万円に引き上げた場合、年間で数兆円規模の追加財政が必要となり、消費税や保険料の引き上げが不可避です。

生活保護の引き下げは「生存権」の侵害に

生活保護費を年金より下げて調整しようとすると、憲法25条(生存権)違反になる可能性があり、現実的には困難です。また、裁判でも生活保護費の減額が違法とされた判例(例:大阪地裁、2019年)もあります。

既得権益と政治的利害

年金制度は長期的な制度設計に基づいており、抜本的改革には既存の年金受給者・納付者・企業・地方自治体など多くの利害関係者が関わるため、容易に改正できないという制度的ハードルがあります。

今後の対応と改革の方向性

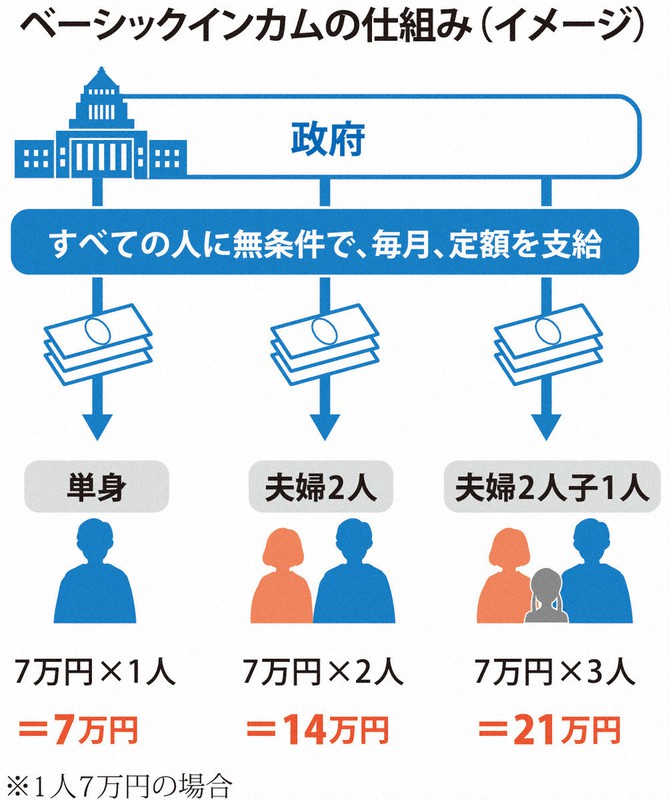

(1) 最低保障年金制度の導入

すでに一部政党が提案しているように、すべての高齢者に最低限の年金(例:月8万円)を保障する制度の導入が議論されています。これはスウェーデンやオランダなどでも実施されており、生活保護との逆転を解消する方法の一つです。

(2) 生活保護の「補足性原則」の強化

本来、生活保護は「他の制度(年金・保険)をすべて使っても生活できない人」が対象ですが、この補足性の原則を明確にして、**年金と併用できる仕組みの強化(補足的生活支援)**を整える必要があります。

(3) 医療費・住居費の部分的支援の拡充

年金受給者にも医療費や住宅費に対する軽減措置を拡充し、「医療・介護を受けられないから生活保護に頼る」という構造を是正することが重要です。

(4) 就労・納付インセンティブの維持

年金納付者への恩恵を明確にする制度(例:納付年数に応じた給付加算、低所得高齢者への給付金支給)を導入し、「真面目に働いて納付することが報われる」仕組みが不可欠です。

世帯収入を下げるために、同じ住所に住む家族が、住民票上で別々の世帯として登録することもあるようですね。

世帯分離ですね。

世帯収入が最低生活費を下回るというのが、生活保護の条件の一つですからね。

まとめ

- 国民年金と生活保護の「逆転現象」は、福祉制度の機能そのものに問題があるというよりも、制度間の整合性が取れていないことによる結果

- 生活保護は最後の安全網としての役割を果たしている一方で、国民年金の低給付構造が放置されてきたことが、この逆転を生んでいる

- このままでは「真面目に働いても報われない」という社会的不満が広がり、制度全体への信頼が損なわれかねない

- 高齢化が進む日本社会において、年金制度と生活保護制度の整合性をどう取るかは、避けて通れない喫緊の政策課題

- 今後の改革では、「働く意欲を損なわず、最低限の生活は保障する」というバランスのとれた社会保障制度の再設計が求められる

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

最近の投稿

コラム2026年1月29日AI時代の雇用変容と人員整理 ── 米国・日本企業の現状と数字で見る実態

コラム2026年1月29日AI時代の雇用変容と人員整理 ── 米国・日本企業の現状と数字で見る実態 コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか

コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥

コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥 コラム2026年1月27日東大信仰が生み出す日本型ヒエラルキー社会と、そこから逃れられないサンクコスト構造

コラム2026年1月27日東大信仰が生み出す日本型ヒエラルキー社会と、そこから逃れられないサンクコスト構造

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/30595/trackback