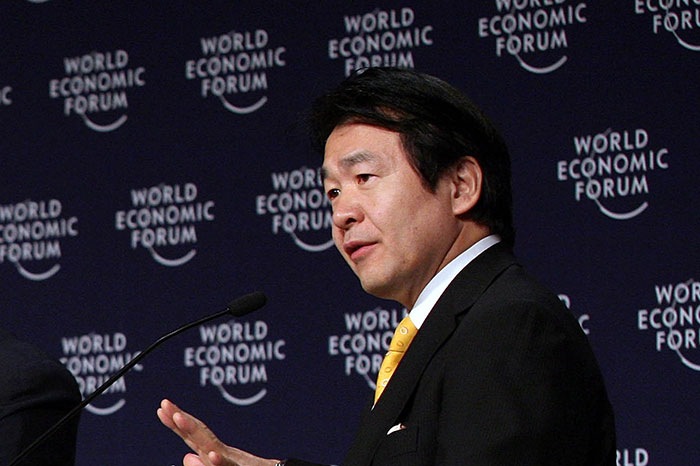

竹中平蔵(たけなか・へいぞう)は、現代日本において最も賛否が分かれる経済政策ブレーンの一人である。小泉純一郎内閣で経済財政政策担当大臣や総務大臣、金融担当大臣などを歴任し、「聖域なき構造改革」を強力に推進した人物だ。2000年代の日本経済における民営化、規制緩和、労働市場改革といったキーワードは、竹中の名とともに記憶されている。

その経済観は「市場原理主義」と批判されることも多く、とりわけ派遣労働の拡大や格差社会の進行など、「痛みを伴う改革」の負の側面に対しては、強い反発が存在する。一方で、長引いた「失われた10年」からの脱却や金融システムの健全化といった成果もあり、その足跡を単純に否定することはできない。竹中は政治家でありながら学者でもあり、また実業界とも密接な関係を築いてきた。現在もさまざまな政府会議や企業の役職に関わり続けており、その影響力は政界引退後もなお持続している。

実際、竹中平蔵という人物はどういう人物だったのでしょうか?

以下で、竹中平蔵の経歴、政治家としての足取り、推進した政策、その功罪、そして世論の評価について見ていきましょう。

- 学歴・経歴:官僚・学者・グローバリストとしての土台

- 政界入りの経緯:小泉純一郎との運命的な出会い

- 小泉政権・安倍政権との関係:継続する改革の系譜

- 主導した政策とその影響:改革の光と影

- 評価と批判:市場主義者の宿命

動画解説

学歴・経歴:官僚・学者・グローバリストとしての土台

1951年、和歌山県和歌山市に生まれる。地元の県立桐蔭高校から一橋大学経済学部に進学。卒業後は日本開発銀行(現・日本政策投資銀行)に入行し、設備投資研究所で勤務する。ここでマクロ経済の知見を深めつつ、米国留学を経てハーバード大学やペンシルバニア大学での研究経験を重ねる。帰国後は大阪大学助教授、ハーバード大学客員准教授などを経て、1990年より慶應義塾大学総合政策学部教授に就任した。

この間、国内外の経済政策研究に深く携わり、特に米国流の市場経済・規制緩和思想を積極的に学び、取り入れていた。1990年代末には、政府の経済戦略会議やIT戦略会議などの委員も務め、政策の中枢にじわじわと接近していく。

政界入りの経緯:小泉純一郎との運命的な出会い

竹中の政界入りは、小泉純一郎による抜擢によるものだった。2001年、小泉政権発足と同時に経済財政政策担当大臣として入閣。当初は民間人閣僚としての起用だったが、2004年には自ら参議院選挙に出馬し当選。以後、小泉政権下で経済・金融・郵政改革の司令塔を務めることになる。

小泉首相にとって、竹中は「経済政策の頭脳」として絶大な信頼を寄せる存在だった。特定の派閥に属さず、理論に裏付けられた改革案を提出し続ける姿勢は、「政治より政策」を掲げる小泉スタイルにぴたりと合致していた。竹中もまた、小泉のトップダウン型のリーダーシップのもとで、自らの政策思想を実現する絶好のチャンスを得た。

小泉政権・安倍政権との関係:継続する改革の系譜

竹中がもっとも政治的に輝いたのは、小泉政権下(2001〜2006年)である。不良債権処理(いわゆる「竹中プラン」)、郵政民営化、道路公団民営化、特殊法人改革など、大胆な構造改革を次々に断行した。とりわけ郵政民営化は、党内の強い反発にもかかわらず小泉とともに押し通し、2005年の「郵政解散」と総選挙圧勝によって成立へとこぎつけた。

2006年に政界を引退して以降は、表舞台からは退いたが、安倍晋三が再登板した第2次安倍政権(2012年〜)でも、その影響力は続いた。政府の「産業競争力会議」や「国家戦略特区諮問会議」の民間議員として参加し、企業の規制緩和や雇用制度改革に関する提言を行っている。アベノミクスの「第三の矢(成長戦略)」においても、彼の思想的影響は色濃く反映されていた。

主導した政策とその影響:改革の光と影

竹中の政策は明快である。基本的に「官から民へ」「競争こそが成長の源泉」「グローバルスタンダードへの対応」を軸にしており、それをもとに具体的な制度設計を行った。

郵政民営化

最大の功績とされる郵政民営化は、貯金・保険・郵便の三事業を民営会社として分社化し、日本最大の官営事業を市場に移行させる試みだった。資金の流れを透明化し、政府による「財政ファイナンス(国債の引き受け)」の構造を変える意味もあった。

金融再生(竹中プラン)

バブル崩壊後の不良債権処理を加速させた竹中プランも評価が高い。メガバンクに自己資本比率の健全化を義務付け、経営責任を明確化。破綻も辞さぬ姿勢で銀行の体質改善を促した。これにより日本の金融危機は一定の収束を見せた。

労働市場改革

最も物議を醸したのは労働規制緩和である。2004年には製造業への派遣労働を解禁し、非正規雇用の拡大を招いた。この改革は企業のコスト削減と雇用の流動性を高めた一方、雇用の安定性や所得の不平等という新たな社会問題も引き起こした。

評価と批判:市場主義者の宿命

竹中への評価は、まさに「二極化」している。改革推進派からは「現実を直視した理論派」「停滞を打破した功労者」とされるが、批判派からは「弱者を切り捨てた冷酷な官僚」「新自由主義の権化」と非難される。特に近年は、「格差社会の元凶」「派遣法の戦犯」としてネットを中心に強い批判を浴びるようになった。

また、彼が政界引退後にパソナグループ(人材派遣大手)の会長職に就いたことにより、「自ら緩和した規制の利得者ではないか」という疑念の声も上がった。これに対し竹中は、「改革は個人の利益ではなく国家のためであり、誤解である」と反論している。

ただし、彼が一貫して「日本はこのままでは沈む」「変革なくして成長なし」と警鐘を鳴らし続けたことも事実であり、その問題意識は今日的にもなお通用する面がある。

郵政民営化は、政府の財政負担の軽減や市場競争の促進という面では一定の成果を上げましたが、地方のサービス低下や外資の影響などの問題も生じていますよね。

郵政民営化は、表向き「市場原理に沿った運用のため」とされていましたが、実際には外資の参入を促進するための側面が大きかったと言えます。特に米国の金融業界が日本の郵貯・簡保の資金にアクセスしやすくなる仕組みを求めたことが、民営化の背後にあった重要な要因の一つです。

まとめ

- 竹中平蔵のキャリアは、「改革」という言葉の希望と痛みの両方を象徴している

- 彼の描いた未来像は常にグローバルで競争的な社会であり、そのために日本の古い制度や慣習を破壊し、再構築する必要があるという強い信念に基づいていた

- その思想は一定の成果を上げ、日本の金融危機の克服、郵政改革、国家財政の透明化などにつながった

- セーフティネットの脆弱さや、格差・不安定雇用の増加という深刻な副作用も招いた

- 竹中平蔵という人物は、功罪両面から現代日本を映す鏡のような存在であり、彼の軌跡は、私たち自身の社会選択の軌跡そのものでもある

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

最近の投稿

コラム2026年1月29日AI時代の雇用変容と人員整理 ── 米国・日本企業の現状と数字で見る実態

コラム2026年1月29日AI時代の雇用変容と人員整理 ── 米国・日本企業の現状と数字で見る実態 コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか

コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥

コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥 コラム2026年1月27日東大信仰が生み出す日本型ヒエラルキー社会と、そこから逃れられないサンクコスト構造

コラム2026年1月27日東大信仰が生み出す日本型ヒエラルキー社会と、そこから逃れられないサンクコスト構造

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/29655/trackback