投資ファンドを評価する際、「リターン」以外にも「ドローダウン」「リスク」「ボラティリティ」といったリスク関連指標がしばしば使われます。これらは似ているようで本質的に異なる性質を持ち、それぞれがファンドの性格や運用スタイルを異なる視点から可視化するためのツールです。

• ドローダウンは過去の最大下落幅に注目する指標で、最悪時の損失インパクトを示します。

• リスクは経済的な不確実性全般を意味し、下落の可能性だけでなく予想と異なる結果全体を含みます。

• ボラティリティは価格やリターンの変動の度合いを定量的に測る指標で、投資資産の安定性を評価するのに用いられます。

これら3つは相互に関連しながらも補完的な役割を果たし、投資判断や資産配分、ポートフォリオ管理において極めて重要な基礎情報となります。

「ドローダウン」「リスク」「ボラティリティ」について解説をお願いします。

以下で、それぞれについて解説します。

まとめ

- ドローダウンとは何か:過去最大の下落を可視化する

- リスクとは何か:不確実性と損失可能性の広義な概念

- ボラティリティとは何か:値動きの「荒さ」の指標

- 三者の違い:視点・計算方法・意味の違いを整理する

- 実務への応用:ファンド選定と資産配分での活用法

動画解説

ドローダウンとは何か:過去最大の下落を可視化する

ドローダウン(Drawdown)とは、資産価格がピークからどれだけ下落したかを表す指標で、最も大きなものを「最大ドローダウン」と呼びます。

• たとえば、あるファンドの評価額が100から60に一時的に下落した場合、ドローダウンは**40%**となります。

• ドローダウンは「いつ、どれだけ、どのくらいの期間にわたって損失が出たか」を具体的に示し、投資家の心理的ストレス耐性にも関わる重要な尺度です。

この指標の特徴は以下の通りです:

• 平均や分散では把握できない一時的だが重大な損失に着目できる。

• 特にリーマンショックやパンデミック時のような急落相場で評価される。

• 定量的には非常に単純だが、感情的なインパクトが強いため個人投資家にとって直感的に理解しやすい。

そのため、ドローダウンはリスク許容度の確認や耐性の見極めにおいて極めて有効な指標です。

リスクとは何か:不確実性と損失可能性の広義な概念

投資における「リスク」とは、将来のリターンが期待と異なる結果になる可能性を広く指す概念であり、下落に限らずすべての不確実性を含みます。

• 具体的には、以下のようなリスクが考えられます:

• 市場リスク(株価や債券価格の変動)

• 信用リスク(債券発行体のデフォルト)

• 流動性リスク(売却困難)

• 為替リスク(外貨建資産の為替変動)

また、金融機関やアクチュアリーの世界では「リスク=標準偏差やVaRなどの確率的な損失指標」と理解される場合が多いです。

• 例えば、**VaR(Value at Risk)**では「1日で5%の確率で100万円以上損する可能性がある」というように、統計的にリスクを表現します。

つまり、リスクは「損をするかもしれない怖さ」だけではなく、将来の結果が不確かであることそのものであり、ボラティリティやドローダウンもこのリスクの一部を切り取った指標にすぎません。

ボラティリティとは何か:値動きの「荒さ」の指標

ボラティリティ(Volatility)は、資産価格やファンドの**リターンの変動幅(標準偏差)**を示す定量的なリスク指標です。高ボラティリティの資産は値動きが激しく、低ボラティリティの資産は値動きが安定しています。

• 年率換算で表されることが多く、例えば「年率20%のボラティリティ」は1年で±20%の範囲で価格が動く可能性があると理解されます。

ボラティリティの利点は以下のとおりです:

• 日次・月次・年次など任意のタイムフレームで簡便に計測できる。

• 過去のリターンの分布に基づいており、モデルに組み込みやすい。

• 資産配分やリスクコントロールにおいて、**分散効果(ポートフォリオ理論)**の計算基礎となる。

ただし、ボラティリティは上下の変動を区別しないため、必ずしも「損失の大きさ」とは一致しません。つまり、「大きく上がること」もボラティリティに含まれます。

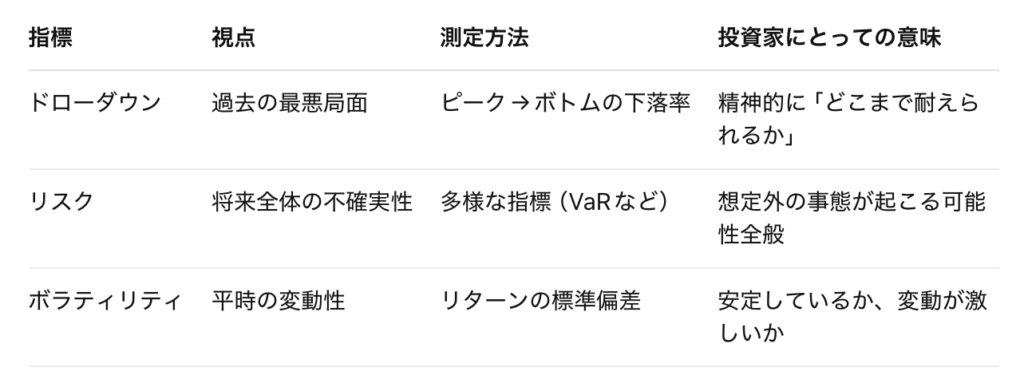

三者の違い:視点・計算方法・意味の違いを整理する

それぞれが補完的であり、一つだけでファンドのリスク全体を語ることはできません。

• ドローダウン:リーマン級の暴落など「ブラックスワン的な事象」の影響を可視化。

• ボラティリティ:日常的な値動きの荒さ(ストレスの度合い)を示す。

• リスク:ファンド運用全体の不確実性や脆弱性、運用者の想定を超える領域まで含む。

したがって、これらを同時に使うことでファンドの全体像をより正確に把握できます。

実務への応用:ファンド選定と資産配分での活用法

投資家やファンドマネージャーは、これらの指標を以下のように活用しています:

• 長期投資家:

• 最大ドローダウンを重視。メンタル的に耐えられる範囲を判断。

• 積立型投資(つみたてNISAなど)では、ボラティリティやドローダウンの低い商品が好まれる。

• プロのポートフォリオマネージャー:

• ボラティリティを元にリスク予算を配分し、各アセットの組み合わせを最適化。

• VaRやリスクパリティなど、リスクの定量モデルを活用。

• ヘッジファンドやアクティブファンド:

• シャープレシオ(リターン÷ボラティリティ)や最大ドローダウンでパフォーマンスを評価。

• 高リターンの裏に隠された「落とし穴」をドローダウンで見抜く。

また、投資信託の目論見書やレーティングサイトでも、これらの数値が比較指標として使われており、個人投資家もこれらの指標を理解しておくことで、より賢明な判断が可能になります。

「ドローダウン」「リスク」「ボラティリティ」の中では、どの指標に注目しておけば良いですか?

どれか一つに依存するのではなく、これらを組み合わせて分析することが、堅実な資産運用への第一歩です。特にマーケットが不安定な局面では、表面的なリターンだけでなく、これらの「リスクの本質」を読み解く力が求められます。

まとめ

- ドローダウンは、過去最悪の損失経験を可視化し、投資家の「不安感」に訴える指標

- リスクは、将来の不確実性を包括的に捉える広義の概念で、定性的・定量的な指標が用いられる

- ボラティリティは、日々のリターンの振れ幅を定量的に測るツールで、値動きの荒さを理解するのに有効

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/31006/trackback