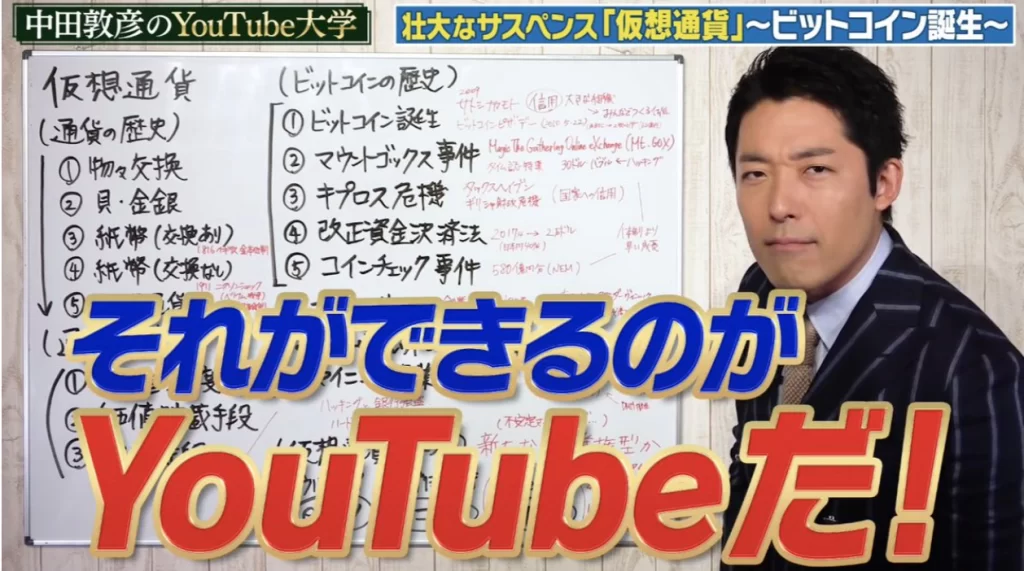

オリエンタルラジオの中田敦彦氏がYouTubeチャンネル「中田敦彦のYouTube大学」で配信している経済関連動画は、難解な経済理論や時事トピックを、誰にでも分かる言葉とテンポの良い語りで解説するというユニークなスタイルで、多くの視聴者から高い支持を得ている。特に、経済や金融に興味はあるが専門知識に乏しい一般層に対し、基礎的なリテラシーや思考のフレームを提供している点に価値がある。

中田氏は、専門家ではなく「教養芸人」としての立場を明確にしながら、経済書籍の要点をまとめ、時事問題と関連付けて解説することで、視聴者が「知るきっかけ」を得られる場を提供している。時に大胆な切り口や批判的視点も含めつつ、視聴者の知的好奇心を刺激するという意味で、現代の新しい「学びの入り口」となっている。

「中田敦彦のYouTube大学」が多くの視聴者から高い支持を得ている理由を教えてください。

多くの人々にとって学びのツールとなっているからですが、どのような特徴があるか解説します。

- 難しい経済の話をわかりやすく伝える力

- 教養としての経済リテラシー向上

- 書籍・理論の要約力と視覚化

- 学校や職場では学べない視点

- 批判や限界も含めたバランス

動画解説

難しい経済の話をわかりやすく伝える力

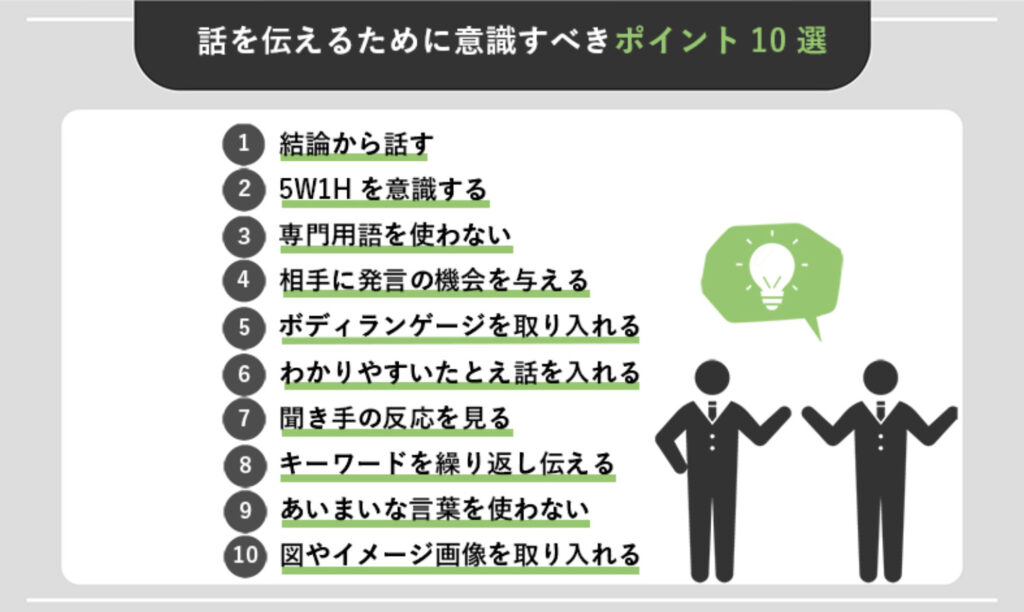

中田敦彦氏の最大の強みは、難解で抽象的な経済理論を、日常的な言葉に「翻訳」して伝える能力にある。たとえば、インフレ・デフレ、財政政策、量的緩和、マネーサプライといった専門用語を、身近な事例や比喩を交えながらテンポ良く解説することで、視聴者は感覚的に理解しやすくなる。

動画では、経済理論だけでなく、過去の経済危機(例:リーマン・ショック、バブル崩壊)や、政策の裏にある政治的思惑にまで踏み込んだ説明が行われることもあり、「ただの知識」ではなく「背景まで含めた理解」が促されている。視聴者はテレビやネットニュースで断片的に触れていた話題が、体系的に整理されていく感覚を得られるのが魅力の一つだ。

教養としての経済リテラシー向上

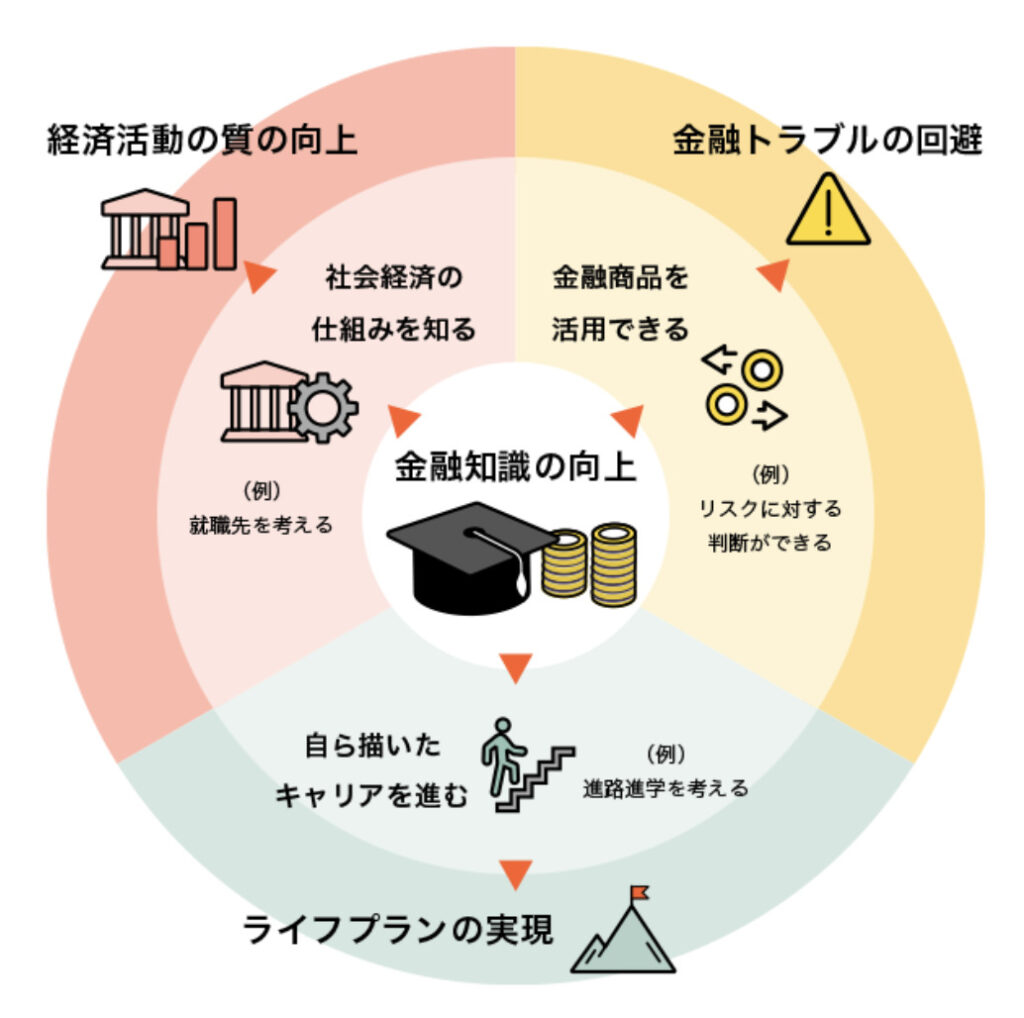

日本では、学校教育で本格的に経済を学ぶ機会が少なく、成人後も日常生活や職場で必要となる経済知識を体系的に習得できる場が限られている。中田氏の動画は、そうした「空白地帯」を埋める存在として機能している。

たとえば、「なぜ日銀は金利を上げ下げするのか?」「政府の借金が増えるとどうなるのか?」といった基本的な疑問に対し、動画の中では理屈と事例をセットにして解説しており、金融リテラシーを高めたい層にとっては手軽かつ実践的な学びの場となっている。

また、NISAやiDeCo、住宅ローンや年金制度といった個人に密接に関わる制度についても動画で取り上げており、視聴者は自らの生活設計に経済的視点を取り入れるきっかけを得ることができる。

書籍・理論の要約力と視覚化

中田氏は、動画の多くでベストセラー書籍や専門書をベースに内容を構成している。たとえば、トマ・ピケティの『21世紀の資本』や、橘玲の経済書、池上彰の時事解説など、幅広い文献を要約し、独自の視点を加えながら動画化している。

この「要約+解説+パフォーマンス」という形式により、視聴者は数百ページに及ぶ書籍のエッセンスを、数十分の動画で把握することができる。内容のすべてを網羅するわけではないが、「読むべき書籍の目星がつく」「興味が深まって原典を読みたくなる」といった知的好循環を生み出している。

また、ホワイトボードや身振り手振りを駆使した視覚的な演出も、情報の定着を助けている。視覚と聴覚を同時に刺激することで、難しい概念も「記憶に残る形」で理解できるのが特徴だ。

学校や職場では学べない視点

中田氏の動画の中には、教科書的な解説にとどまらず、歴史的背景や国際関係、政治的構造といった観点も組み込まれている。たとえば、アベノミクスと財政出動の関係、米中経済戦争と日本の立ち位置、MMT(現代貨幣理論)とインフレ懸念など、学校やニュースでは教えてくれない視点が多く盛り込まれている。

特に注目すべきなのは、「ひとつの正解」ではなく、「複数の見方があること」を強調している点だ。たとえば、竹中平蔵の構造改革については、その意義と功績に言及しつつ、格差や非正規雇用の拡大についても批判的に紹介するなど、立場の違いを尊重した構成になっている。

これは、中立的に思考するトレーニングにもつながっており、視聴者が自分なりの視点を持つ契機となっている。

批判や限界も含めたバランス

中田氏の動画には称賛も多い一方で、批判も少なくない。特に以下の点が指摘されることがある:

• 専門性の欠如:経済学者ではないため、理論の解釈に誤解が含まれる場合がある。

• 演出過多:テンポが速く、情報量が多いため「エンタメ化しすぎ」「内容が浅くなる」という声もある。

• 偏った解釈:一部では、特定の思想や立場に偏った構成と見られることもある。

ただし中田氏自身も、あくまで「きっかけ」を与える立場であると明言しており、視聴者に対しては「自分で考えること」「原典にあたること」を繰り返し促している。これは、動画が教育コンテンツとして完結することを目的としておらず、思考の出発点としての役割を担っていることを意味する。

このように、限界を認識しつつも「きっかけづくり」に徹している点は、非常に現代的なスタンスだと言える。

私も観たことがあるのですが、内容が実際と異なっていることもあったため、それ以来、観るのを止めました。

中田氏は専門家ではないため、それは仕方ないと思います。ですので、全て鵜呑みにせず、あくまでもエンタメとして楽しみながら、自分でも調べて確認するなどされるのが良いでしょう。

まとめ

- 中田敦彦の経済動画は、「知識ゼロ」からでも視聴可能な間口の広さを持ちつつ、知的好奇心を刺激し、さらに深い学びへの入り口として大きな役割を果たしている

- 彼の語り口は、難解で敬遠されがちな経済というテーマに「面白さ」と「わかりやすさ」を付与し、多くの人が学び直しを始めるきっかけを与えている

- 専門家による緻密な講義には及ばない部分もあるが、教養を広く共有するという意味では、現代における新しい「市民教育」の形と言える

- 経済リテラシーは、生活・仕事・投資・政治などすべてに関わる「現代人の必須スキル」

- その初歩を楽しく、かつ視覚的に学べるコンテンツとして、中田敦彦の経済動画は今後も多くの人々にとって貴重な学びのツールであり続けるだろう

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

最近の投稿

コラム2026年1月29日「技能職の高収入化」――日本における“手に職”再評価の兆しとその構図

コラム2026年1月29日「技能職の高収入化」――日本における“手に職”再評価の兆しとその構図 コラム2026年1月29日AI時代の雇用変容と人員整理 ── 米国・日本企業の現状と数字で見る実態

コラム2026年1月29日AI時代の雇用変容と人員整理 ── 米国・日本企業の現状と数字で見る実態 コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか

コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥

コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/29673/trackback