かつて遺産相続とは、不動産・預貯金・株式など、目に見える財産が中心でした。しかし現代では、写真や動画、SNSアカウント、ネット銀行、仮想通貨、クラウドストレージなどデジタル資産が個人の「財産」として急増しています。中でも「スマホ」は故人の人生の多くが詰まった“鍵”でありながら、パスコードや生体認証で保護されているため、相続人でも簡単にはアクセスできません。

こうした現代ならではの問題に対し、法律・技術・運用の3方面から備える必要があります。

デジタル資産に対して、備える必要性について教えてください。

この記事では、デジタル時代における相続の課題と解決策を、実務・制度・予防策の視点から整理して解説します。

- デジタル遺品とは? - スマホ・PC・クラウドが“遺産”になる時代

- スマホロック解除の壁と実務対応

- 相続財産としてのデジタル資産管理と法制度の課題

- 生前対策の重要性 ― デジタル時代の「遺言」と「資産目録」

- 専門家と連携した“デジタル相続”のすすめ

動画解説

デジタル遺品とは? - スマホ・PC・クラウドが“遺産”になる時代

● 定義と対象範囲

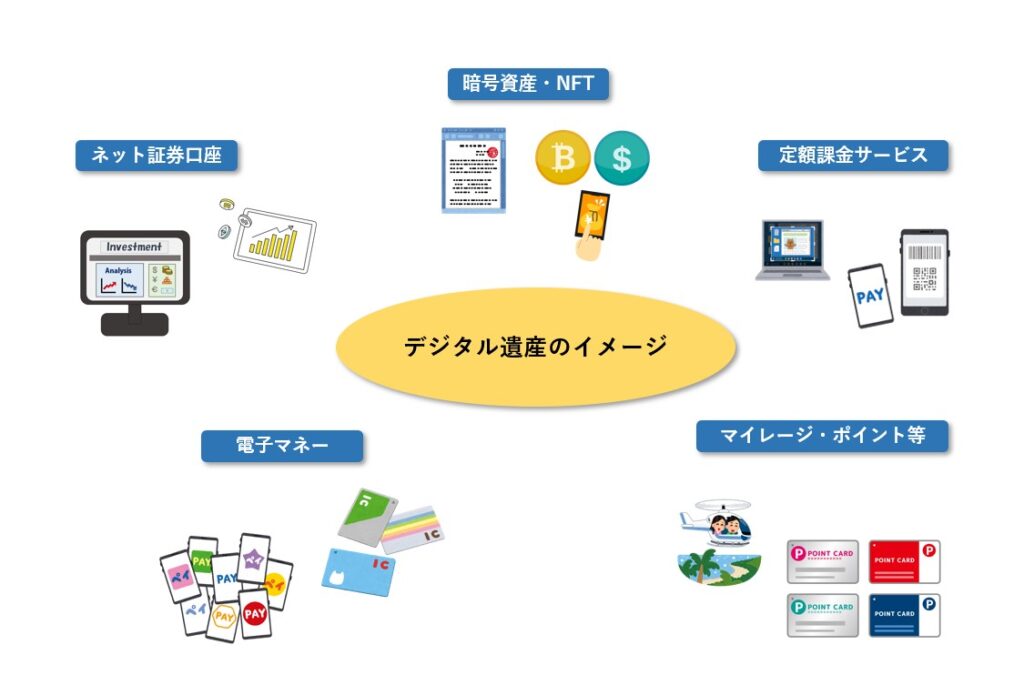

デジタル遺品とは、故人が生前に使っていたスマートフォン、PC、SNS、メール、クラウドサービス、オンライン銀行口座、暗号資産、写真・動画データなどのことです。

● 現代人の財産はスマホに集約

スマホには、写真アルバム・家族LINE・ネット証券・銀行・パスワード管理アプリなど多くの“生活の核心”が詰まっています。もはや単なる端末ではなく、故人の記憶・資産・交友関係の入り口といえます。

● 法的には「相続財産」扱いされ得る

現行民法では、デジタルデータも経済的価値があれば相続対象となり得ます(例:仮想通貨や有料会員アカウント、デジタル著作権など)。ただし、「価値がないもの(個人的なメールなど)」は相続財産とならない場合もあります。

スマホロック解除の壁と実務対応

● スマホは原則としてロック解除不可

AppleのiPhoneなどは、死者の指紋・顔認証では解除不可です。また、10回のパスコードミスでデータが自動消去される設定も多く、家族でも簡単に開けません。

● 正規の解除手段:AppleやGoogleの指示

Appleでは「死亡証明書」と「相続人であることを示す書類(戸籍など)」を提出すれば、「故人のApple IDデータを開示・削除」するプロセスがあります(デジタル遺産プログラム)。ただし、スマホ本体のロックを解除することは困難です。

● 遺族が取り得る実務手段

• バックアップデータを探す:PCやiCloud/Google Driveにある場合は、別デバイスでログインしてアクセス可能。

• パスワード管理アプリやメモ帳を調査:故人が残していた記録から突破口を探る。

• プロによる解析(非推奨):サードパーティ業者によるロック解除サービスもあるが、違法性やデータ消失リスクがあるため注意。

相続財産としてのデジタル資産管理と法制度の課題

● 民法上の財産分類

経済的価値のある「デジタル資産」(仮想通貨、ポイント、収益型ブログなど)は、預金や株式と同様に相続対象になります。ただし、アクセス権・利用契約は個人と結ばれているため、原則として継承不可なサービス(例:Netflixなど)もあります。

● 準拠法の不備とサービスごとの対応差

国内外のオンラインサービスには、死後の扱いを定めた規約がまちまちです。

• Google:アカウント無操作期間でデータ削除可能

• Facebook:追悼アカウント化、削除申請も可

• LINE:相続対応不可、事実上放置される

日本では2024年時点で、包括的な「デジタル遺品法」は存在しておらず、実務は運用ベースでの対応が主流です。

生前対策の重要性 ― デジタル時代の「遺言」と「資産目録」

● デジタル遺品リストを作る

• ログインIDとパスワードの一覧

• 契約しているクラウド・SNS・サブスク一覧

• 仮想通貨ウォレットや証券口座の情報

これを紙で残す、もしくは**「デジタル遺言」**(クラウド型遺言サービス等)に記載しておくと、相続人がスムーズに対応できます。

● パスワード管理アプリの活用

「1Password」「KeePass」などを使えば、マスターパスワード一つであらゆるログイン情報を統一管理できます。マスターキーを信頼できる相続人に伝える仕組みを設けることが重要です。

● 公正証書遺言との組み合わせ

デジタルデータを含めた相続希望を正式に伝えるなら、**公証人が関与する「公正証書遺言」**に記載することが望ましいです。民法上の証拠能力が高く、争いも防げます。

専門家と連携した“デジタル相続”のすすめ

● デジタル遺品整理士の活用

日本では「デジタル遺品整理士」という民間資格があり、スマホ・PC・クラウドデータの調査や削除・引継ぎを専門にしています。遺族の負担を軽減する手段として注目されています。

● 相続専門の弁護士・司法書士との連携

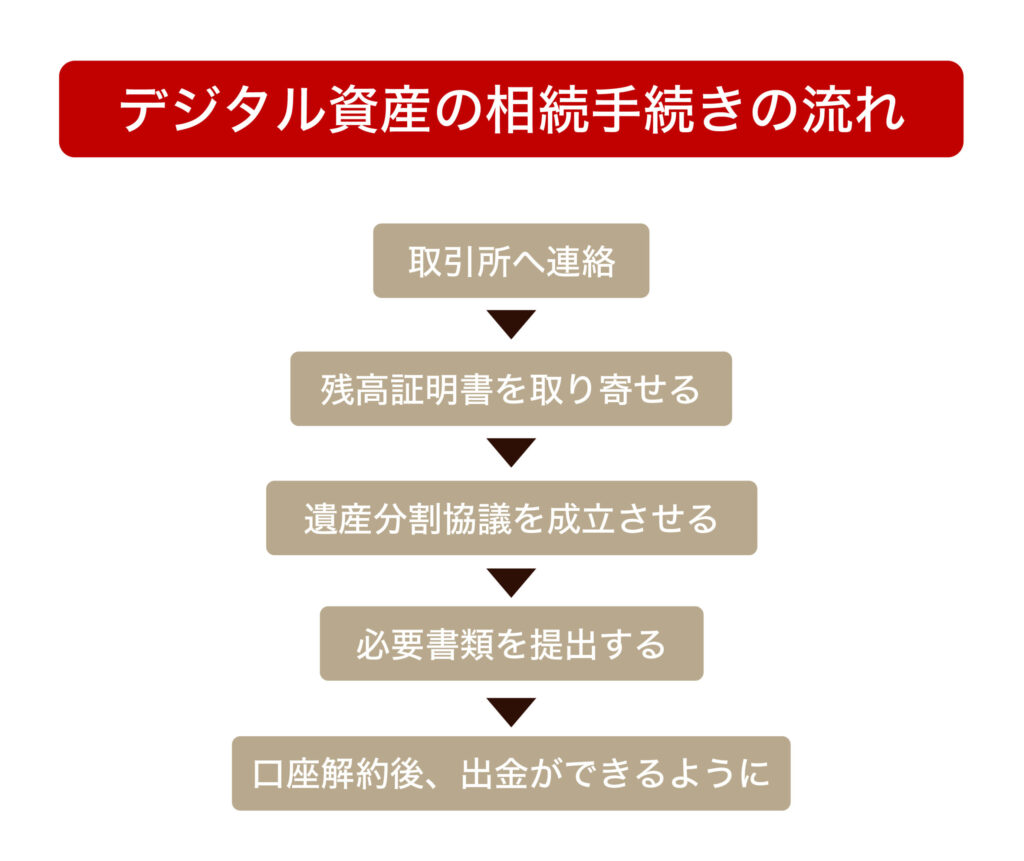

デジタル資産の有無を調査し、法律上の相続人に明確に分配するには、プロの手続きが不可欠です。特に、仮想通貨や電子マネーの扱いは法律的にも複雑であり、税理士の協力も求められます。

● 相続税の申告にも注意

仮想通貨やブログ収益など、デジタル資産にも相続税が課税される可能性があります。評価額の算出には専門知識が必要で、過少申告のリスクもあるため、事前調査が重要です。

デジタル時代の相続は、スマホ一つで故人の財産のすべてが隠されてしまう恐れがありますね。

人が亡くなると、これからは「スマホ」「クラウド」「パスワード」を探す時代となりそうです。見える化して備えておきましょう。

まとめ

- デジタル資産の棚卸し(見える化)

- アクセス情報の共有や書面化(遺言・リスト)

- 各サービスの死後対応ポリシーの把握

- スマホロックやクラウドの事前解除方法の把握

- 弁護士・税理士・遺品整理士と連携した対応

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/31082/trackback