教科書検定制度は、日本の教育において、国が教科書の内容を審査・承認する仕組みです。この制度を通じて、国が国民の思想や正義の概念をどの程度形成・影響しているのかについては、さまざまな議論が存在します。

教科書検定制度について詳しく教えてください。

以下に、教科書検定制度の概要とその影響、さらに関連する主な論点を整理します。

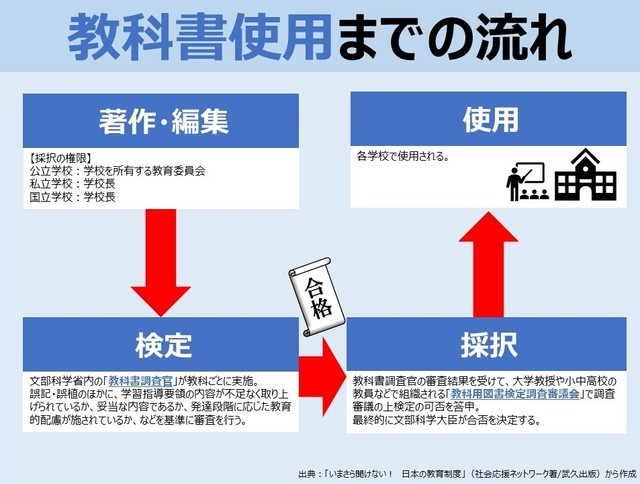

教科書検定制度の概要

日本の教科書検定制度は、民間の出版社が作成した教科書を文部科学省が審査し、適切と認められたものを学校で使用する仕組みです。この制度の目的は、教育の機会均等や全国的な教育水準の維持・向上、教育の中立性の確保などとされています。

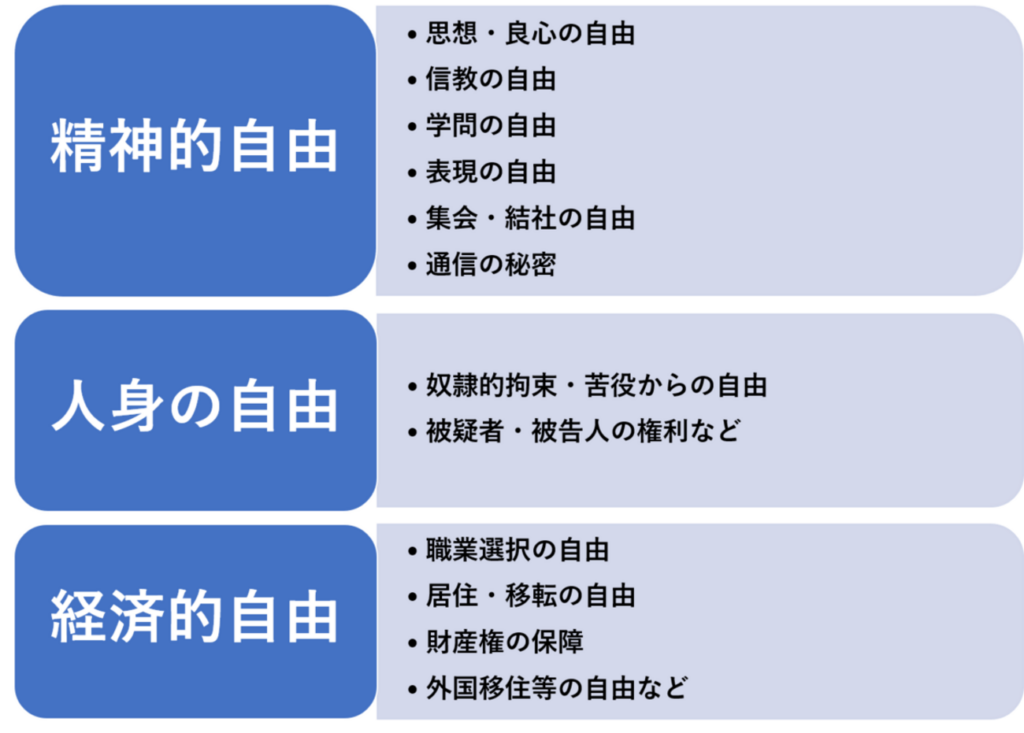

教科書検定と思想・表現の自由

教科書検定は、教育内容の適切性を確保するための制度ですが、一方で表現の自由や思想の自由との関係で議論の対象となってきました。特に、検定による不合格処分が表現の自由の事前抑制や検閲に該当するのではないかという指摘があります。しかし、最高裁判所は、教科書検定は一般図書の発行を妨げるものではなく、検閲には当たらないと判断しています。

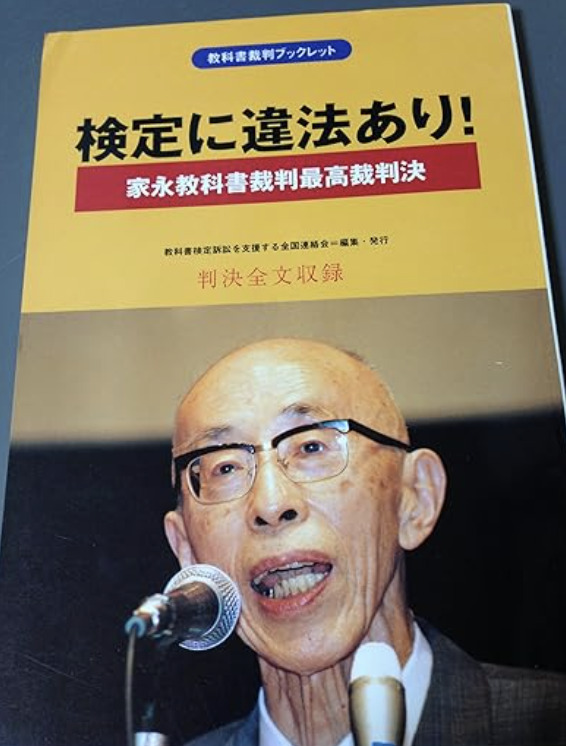

教科書検定をめぐる訴訟と判例

教科書検定に関する代表的な訴訟として、家永三郎氏による一連の訴訟(家永教科書訴訟)があります。これらの訴訟では、検定制度が憲法で保障された表現の自由や学問の自由を侵害しているかが争点となりました。裁判所は、教育の中立性や一定の教育水準の確保の必要性から、検定制度は合理的な範囲内で許容されると判断しました。

教科書検定と国家の教育権限

国家が教育内容に関与することの是非については、教育権の所在に関する議論と密接に関連しています。一部の見解では、教育内容への過度な国家介入は「不当な支配」に当たると指摘されています。しかし、他の見解では、国が教育の機会均等や教育水準の維持・向上を図る責務を負う以上、適切な範囲で教育内容に関与することは許容されるとされています。

教科書検定の現状と課題

現在の教科書検定制度は、民間の創意工夫を活かしつつ、国が一定の基準で内容を審査する形をとっています。しかし、検定基準の透明性や審査過程の公正性、さらには多様な価値観の尊重といった観点から、制度の改善を求める声もあります。特に、歴史教科書の記述に関しては、国内外からの批判や指摘があり、検定制度の在り方について引き続き議論が必要とされています。

政府や特定の政治勢力の影響を受けるのは問題ではないのですか?

執筆者や出版社の学問の自由や表現の自由が制限され、問題視されています。

そのような課題に対応するために、透明性の向上や多様な教科書の選択肢を確保することが求められています。

まとめ

- 教科書検定制度は、教育の質と中立性を確保するための重要な仕組みとして機能している

- その過程で国が国民の思想や正義の概念に影響を及ぼす可能性があることから、表現の自由や教育の自主性とのバランスをどのように取るかが重要な課題となっている

- 制度の透明性や公正性、多様な価値観の尊重を踏まえた検討と改善が求められている

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

最近の投稿

コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか

コラム2026年1月28日なぜ知性も資産もある親ですら、「お受験」という空虚な成功モデルに囚われ続けるのか コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥

コラム2026年1月28日なぜ保険屋は投資を語れないのか──試算表依存が生む構造的欠陥 コラム2026年1月27日東大信仰が生み出す日本型ヒエラルキー社会と、そこから逃れられないサンクコスト構造

コラム2026年1月27日東大信仰が生み出す日本型ヒエラルキー社会と、そこから逃れられないサンクコスト構造 コラム2026年1月27日グローバルサウスとは何か ― 概念の整理と現在地

コラム2026年1月27日グローバルサウスとは何か ― 概念の整理と現在地

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/28523/trackback