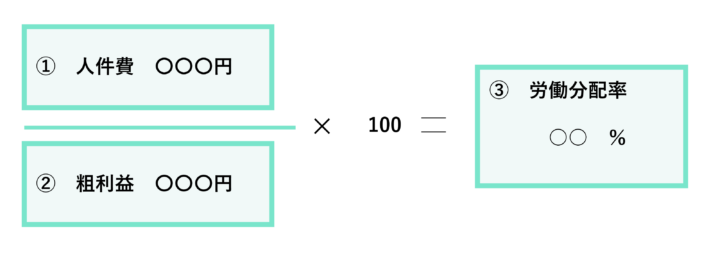

日本の労働分配率(企業が生み出した付加価値のうち、労働者への報酬として支払われる割合)が長年にわたり低迷していることが、大きな経済問題として注目されている。労働分配率の低下は、企業の利益が増えても労働者の給与があまり上がらないことを意味し、消費の伸び悩みや経済の長期停滞につながる。特に、日本では「失われた30年」と呼ばれる経済の低成長期を経て、実質賃金が伸び悩み、可処分所得の増加が見られない状態が続いている。

本稿では、日本の労働分配率が上がらない要因を分析し、以下の5つの視点から掘り下げます。

1. 企業の内部留保の増加と利益配分の偏り

2. 非正規雇用の増加と賃金抑制

3. グローバル競争の激化とコスト削減圧力

4. 労働生産性の停滞と賃金との乖離

5. 政府の政策と構造的な問題

これらの要因がどのように影響し合っているのでしょうか?

どのように影響し合い、日本の労働分配率を低迷させているのかを詳しく見ていきましょう。

- 企業の内部留保の増加と利益配分の偏り

- 非正規雇用の増加と賃金抑制

- グローバル競争の激化とコスト削減圧力

- 労働生産性の停滞と賃金との乖離

- 政府の政策と構造的な問題

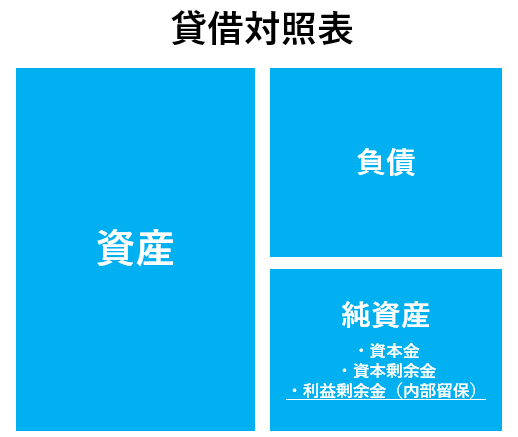

企業の内部留保の増加と利益配分の偏り

日本企業の内部留保は年々増加しており、2023年度の時点で500兆円を超える規模に達している。企業が稼いだ利益の多くを従業員の給与ではなく、内部留保や株主還元(配当や自社株買い)に回していることが、労働分配率の低迷を招いている。

内部留保が増える主な理由

• 不確実性の高い経済環境に対する備え

• 設備投資よりも手元資金の確保を優先する経営姿勢

• 配当政策の重視による株主優遇

企業側は「将来の投資のため」と説明するが、実際には大企業ほど内部留保を増やし続けているにもかかわらず、賃金には十分に還元されていない。この結果、労働分配率が低下し、労働者の所得向上が阻害されている。

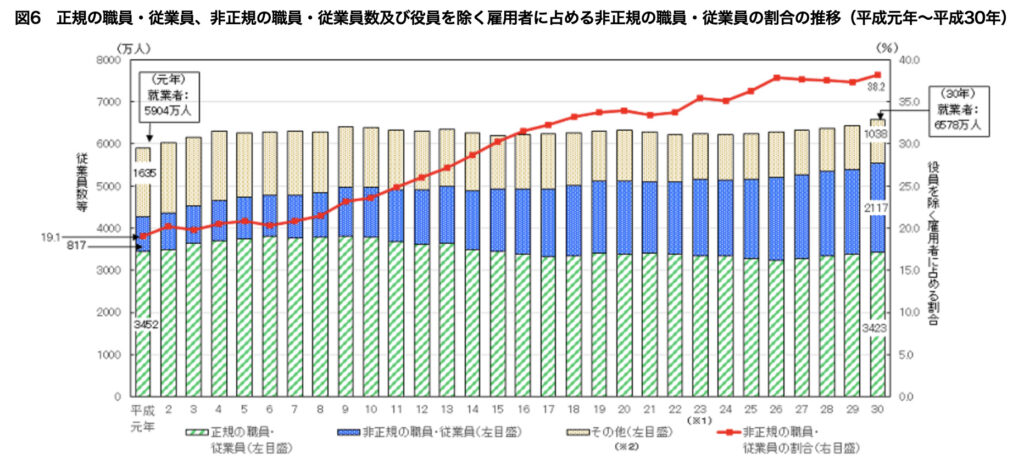

非正規雇用の増加と賃金抑制

1990年代以降、日本では非正規雇用が急増し、現在では労働者全体の約4割が非正規雇用となっている。非正規労働者の賃金は正規雇用者に比べて低く、ボーナスや福利厚生の対象外となることが多いため、労働分配率を押し下げる要因となっている。

非正規雇用が増える背景

• 企業側のコスト削減戦略(固定費削減)

• 労働市場の柔軟化政策

• 労働者の選択肢の変化(共働き世帯の増加、副業の増加)

特に、低賃金の非正規労働者が増えることで、全体の賃金水準が抑えられ、結果として労働分配率の上昇が妨げられている。

グローバル競争の激化とコスト削減圧力

グローバル化が進展する中、日本企業は海外市場での競争力を維持するために、人件費の抑制を余儀なくされている。特に、製造業やサービス業では、海外の低賃金労働力との競争が激化し、賃上げが難しくなっている。

主な影響

• 製造業の海外移転による国内雇用の減少

• 外資系企業との価格競争の激化

• 国内市場の縮小によるコスト圧力

企業がコスト競争に巻き込まれることで、利益が出ても労働者に還元する余裕がなく、労働分配率が低迷する要因となっている。

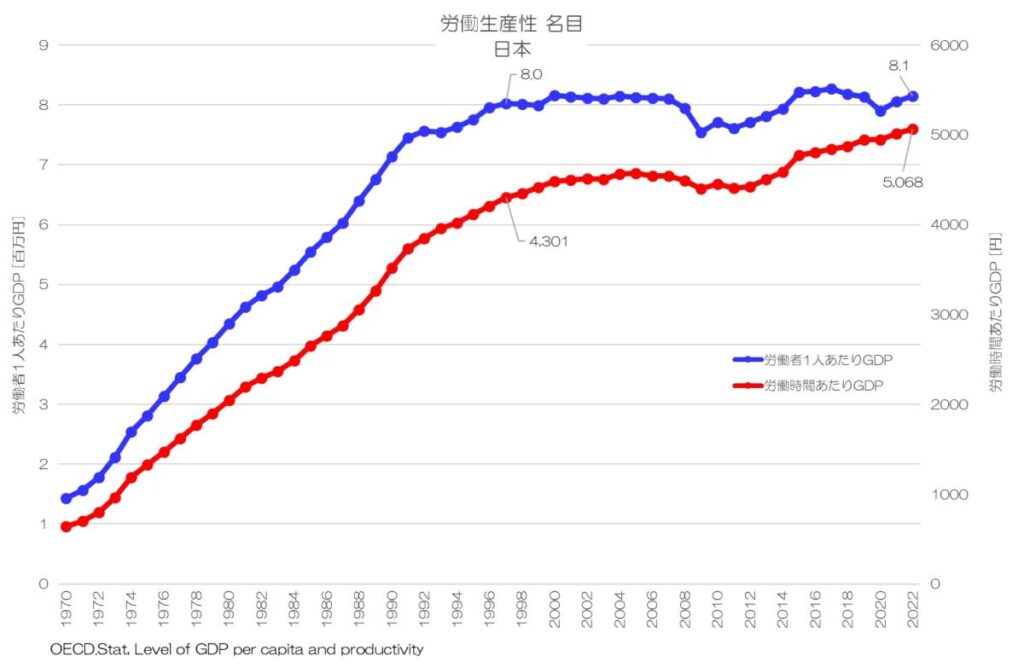

労働生産性の停滞と賃金との乖離

日本の労働生産性は、先進国の中で低い水準にとどまっている。特に、サービス業や小売業では生産性向上の取り組みが遅れており、賃金に反映されにくい状況が続いている。

生産性と賃金の関係

• 一般的に、生産性が向上すれば賃金も上がるはずだが、日本では必ずしもそうなっていない

• 労働時間の長さに依存した働き方が続いており、効率的な働き方への移行が進んでいない

• デジタル化やDX(デジタル・トランスフォーメーション)が遅れている

労働者の生産性向上が適切に評価され、賃金に反映される仕組みが不十分なため、労働分配率の向上が妨げられている。

政府の政策と構造的な問題

政府は「賃上げ促進」を掲げているが、実際には労働分配率を改善するまでの効果は出ていない。賃上げの要請や税制優遇策が打ち出されても、企業側が積極的に給与を上げるインセンティブが弱いため、賃金の伸びが限定的になっている。

政策の課題

• 最低賃金引き上げが遅い

• 企業への賃上げ圧力が不十分

• 労働市場改革が進まない

また、労働組合の影響力が弱まり、労働者が賃上げを求める交渉力を失っていることも、労働分配率の向上を妨げる要因となっている。

日本企業は利益が増えても、労働者の賃金を大幅に上げることはしないのですね。

上で見てきたように様々な要因がありますが、特に、雇用の流動性の低さや非正規雇用の増加が、賃金の伸びを抑えておりますね。

まとめ

- 日本の労働分配率が上がらない背景には、企業の利益配分の偏り、非正規雇用の増加、グローバル競争、労働生産性の停滞、政府の政策など、複数の要因が絡み合っている

- 企業の利益が拡大しても、賃金への還元が進まなければ、消費の伸び悩みや経済の長期低迷が続く可能性が高い

- 労働分配率を改善するためには、企業の意識改革だけでなく、政府の適切な政策介入や、労働市場全体の構造的な改革が必要

- 労働者が正当な評価を受けられる仕組みを整え、経済成長が賃金上昇につながる持続可能なモデルを確立することが求められる

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/28559/trackback