近年、インターネット証券の普及とともに、個人投資家がオンライン上で手軽に株式や投資信託を取引できるようになった。一方で、その便利さを逆手に取る形で、フィッシング詐欺や不正アクセスといったサイバー犯罪が急増している。とりわけ深刻なのが、「証券口座の乗っ取り」だ。これは、第三者が不正な手段でログイン情報を入手し、本人になりすまして資金を不正に引き出す、または証券を売却・送金するという犯罪である。

フィッシング詐欺の手口を教えてください。

証券口座を狙ったフィッシング詐欺の典型的な手口やその被害実態、背後にあるサイバー犯罪の仕組み、そして一般の利用者がとるべき具体的な対策について整理してみましょう。

- フィッシング詐欺の典型的な手口とは

- 実際の被害事例とそのスケール

- なぜ乗っ取りが成立するのか?攻撃の裏側

- 個人が取るべき具体的な対策

- 証券会社や監督当局の対応と今後の課題

動画解説

フィッシング詐欺の典型的な手口とは

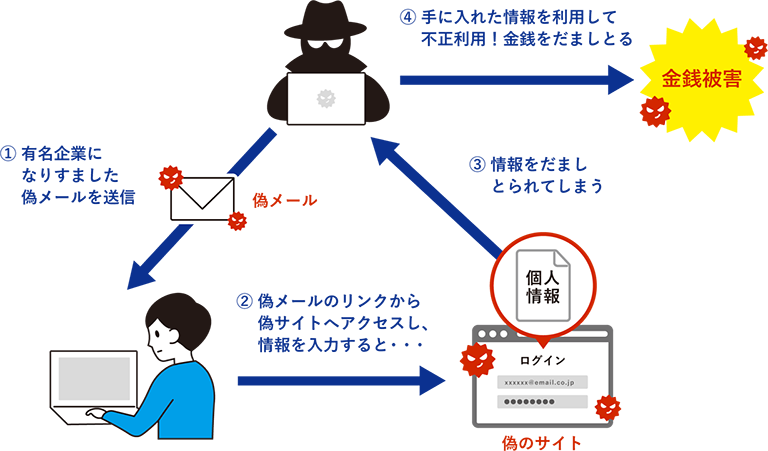

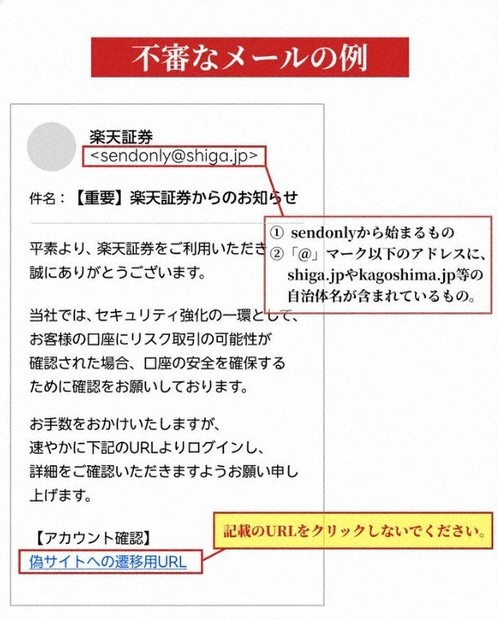

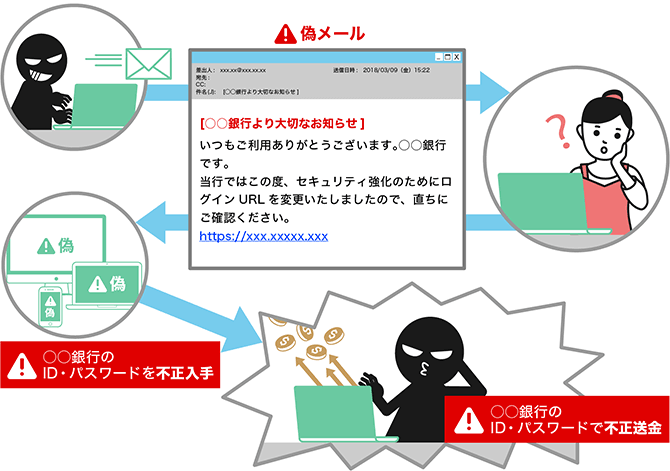

フィッシング詐欺は、ユーザーに正規の金融機関を装ったメールやSMS(ショートメッセージ)を送り、偽のログインページに誘導してログイン情報を盗み出す手口である。証券口座に関しては、以下のような形で展開されることが多い。

• 「楽天証券からのお知らせ:ログインに不審な動きがありました」などと不安を煽る内容のメール

• 正規サイトに酷似した偽サイト(例:rakutensecu.com など)に誘導

• ユーザーがID・パスワード・生年月日・ワンタイムパスワードなどを入力

• 入力情報が犯罪者に渡り、即座に口座へアクセスされる

多くの場合、犯人はその場で株を売却して現金化し、国内外の他口座へと資金を移動させる。

実際の被害事例とそのスケール

2023年から2024年にかけて、楽天証券やSBI証券などの大手ネット証券で相次いで不正出金の被害が報告された。報道によれば、被害者数は数百人規模、被害総額は数億円に達すると見られている。代表的な事例は以下の通り:

• 被害者が楽天証券を装うメールから偽サイトに誘導され、ログイン情報を入力

• その直後にログインされ、保有株がすぐに売却され、資金が銀行口座に出金された

• 出金先口座は、事前に変更されていた「第三者名義の口座」であった

このように、攻撃者はフィッシングに成功した直後、スピーディーに証券の売却・出金・口座変更を実行しており、非常に巧妙かつ計画的な犯行である。

なぜ乗っ取りが成立するのか?攻撃の裏側

証券会社側は多要素認証(ワンタイムパスワードやSMS認証など)を導入しているが、それでも乗っ取りが成立してしまう理由には、以下のような技術的・社会的要因がある:

• リアルタイムで認証コードを抜き取るフィッシングページ:ワンタイムパスワードをリアルタイムで中継する仕組みを用意し、詐欺師が即時にログインできるようにしている

• 偽のセキュリティ警告で焦らせる心理操作:ユーザーに「今すぐ確認しないと口座が凍結されます」といった心理的圧力をかける

• パスワードの使い回し:他サイトから流出したID・パスワードを利用して証券口座にログインを試みる「リスト型攻撃」も多発

これらに加えて、証券会社のセキュリティ体制の盲点(例:出金先口座変更の確認が甘い等)も悪用されている。

個人が取るべき具体的な対策

こうした詐欺の被害を防ぐために、利用者が取るべき対策は以下の通りである:

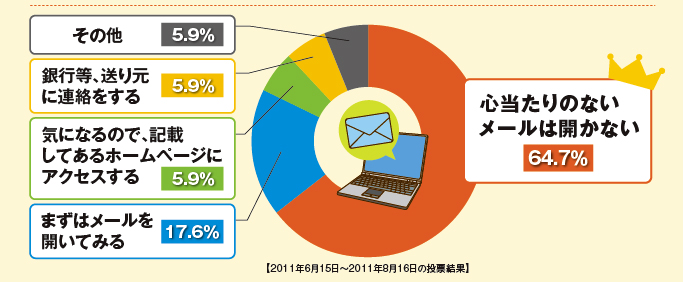

(1)メールやSMS内リンクは絶対にクリックしない

正規サイトは自分でブックマークしたURLからアクセスし、メール内リンクを使わない。

(2)二段階認証の強化

SMS認証よりも、アプリによるワンタイムパスワード(Google Authenticatorなど)を活用。

(3)パスワードの使い回しを避ける

証券口座には、長く・複雑で一意なパスワードを設定する。パスワード管理ツールの活用も有効。

(4)出金先口座の管理を定期的にチェック

証券会社の設定画面で出金先口座に見慣れない情報がないか確認し、必要に応じてロック設定を行う。

(5)セキュリティソフトの導入とOSアップデート

スマホ・PCのOSやアプリは常に最新状態に保ち、ウイルス対策ソフトも導入する。

証券会社や監督当局の対応と今後の課題

こうした被害が頻発したことにより、証券会社各社は以下のような対策を導入・強化している:

• 出金先口座の変更には本人確認書類の再提出を義務化

• 異常ログインの監視体制をAIで強化

• ワンタイムパスワードの強制導入

• 顧客への注意喚起メールやアプリ通知の頻度強化

一方で、金融庁や消費者庁も動いており、業界全体に対するセキュリティ基準の見直しや、被害発生時の補償のあり方も議論され始めている。特に「利用者に過失がない限り原則補償すべき」という考え方が金融業界に広まりつつある。

詐欺の被害を防ぐためには、結局、利用者が対策する必要があるのですね。

はい。被害を防ぐ最後の砦は「自衛意識」です。

まとめ

- 証券口座を狙ったフィッシング詐欺は、技術の進化とともに巧妙さを増しており、「自分は大丈夫」と思っている人ほど被害に遭いやすいという皮肉な現実がある

- 被害を100%防ぐことは難しいが、基本的な対策を徹底することで大半のリスクを回避することは可能である

- 証券会社や当局もセキュリティ強化に取り組んでいるものの、最終的には利用者自身の「危機感」と「日常的な注意」が最大の防御策となる

- 安全な資産運用を続けるために、今こそ一人ひとりがサイバーリテラシーを高め、詐欺の魔の手から自身の資産を守る意識が求められている

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

最近の投稿

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/30038/trackback