日本は法治国家を標榜しつつも、刑事司法制度の運用において深刻な構造的問題を抱えています。代表的なものが「人質司法」と呼ばれる長期間の勾留による自白の強要、極めて強大な検察の権力、そしてそのチェック機能を果たすべき裁判所が十分に機能していない現実です。

とくに近年では、カルロス・ゴーン氏の事件や、大阪地検の押収証拠改ざん事件、そして数々の冤罪事件が国内外の注目を集め、日本の刑事司法に対する信頼を大きく揺るがしています。「推定無罪」「証拠に基づく公平な裁判」「迅速な審理」など、民主主義国家の根幹であるべき原則が、日本では形式的にしか担保されていないという指摘も少なくありません。

日本の刑事司法制度の構造的問題について教えてください。

それでは、以下で詳しく解説していきますね。

- 「人質司法」:自白偏重と勾留制度の悪用

- 検察の絶大な権限:捜査・起訴・不起訴の集中

- 裁判所の機能不全:検察追従と無罪判決忌避

- 冤罪の構造:検察と警察の共犯的関係

- 求められる改革と社会の役割

動画解説

「人質司法」:自白偏重と勾留制度の悪用

長期勾留と再逮捕の連鎖

日本の刑事司法において、容疑者が黙秘や否認を貫くと、勾留が不当に長期化される傾向があります。**勾留期間は原則10日間+延長10日間(計20日)**ですが、再逮捕を繰り返すことで事実上の無期限勾留が可能になっており、これを利用して被疑者に自白を迫る慣行が存在しています。

自白至上主義の文化

警察・検察が自白を最重視し、供述調書が裁判で大きな証拠価値を持つ構造が、冤罪の温床となっています。「取り調べ可視化」が一部導入されても、裁判所が録音録画の内容よりも供述調書を優先して信用するケースが依然多く、「可視化の名ばかり化」が問題視されています。

実例:志布志事件・布川事件・松橋事件など

無実の被疑者が何十年も冤罪に苦しんだケースでは、ほぼ例外なく過酷な取り調べと長期勾留、自白強要が共通要因となっています。これは制度的欠陥を如実に示すものです。

検察の絶大な権限:捜査・起訴・不起訴の集中

「起訴便宜主義」による裁量の集中

日本の刑事手続きは「起訴便宜主義」に基づき、検察官の判断ひとつで起訴・不起訴が決定される構造です。刑事裁判の入口と出口を検察が独占しており、極めて広範な裁量権を有しています。

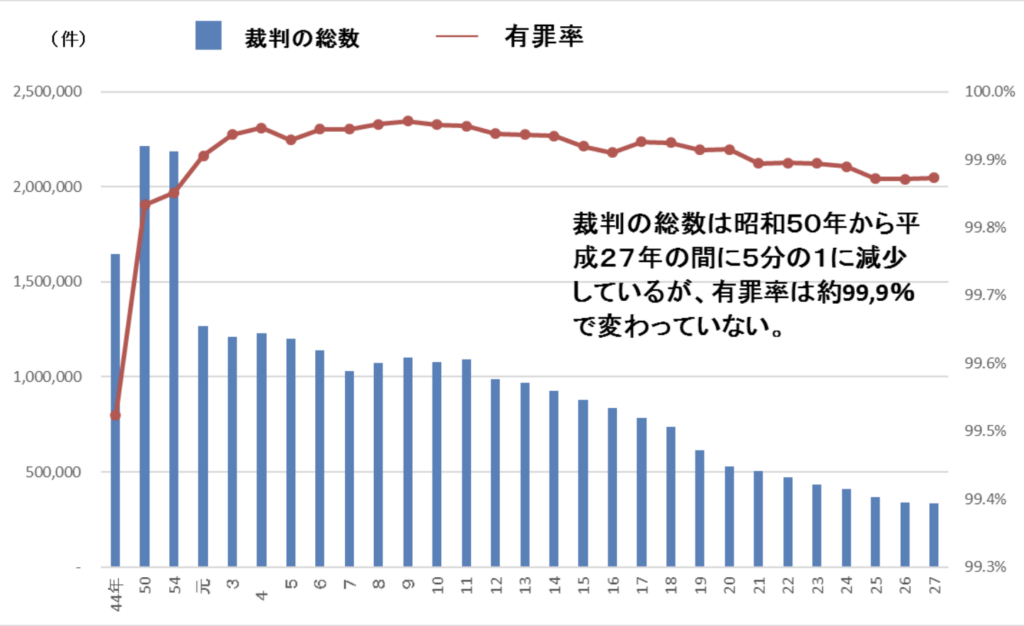

起訴されたら99.9%有罪

日本の刑事裁判で起訴された場合の有罪率は99.9%以上という異常な水準を維持しており、「検察が無罪になりそうな案件は起訴しない」との暗黙の了解が存在します。これにより、裁判所が「真相を明らかにする場」ではなく「検察の主張を追認する場」になっているとの批判が強まっています。

実例:カルロス・ゴーン事件、村木厚子冤罪事件

著名な事件では、無理なストーリー構成による起訴や証拠の恣意的な取り扱いが明らかとなり、検察の恣意的運用が国際的にも問題視されました。

裁判所の機能不全:検察追従と無罪判決忌避

有罪前提主義の裁判官文化

裁判所は本来、検察と弁護人の主張を中立に評価するべきですが、日本の裁判官はしばしば「有罪前提」で審理を進め、検察主張の追認に終始する判決が少なくありません。

無罪判決のキャリアへの影響

裁判官の人事は最高裁人事局が掌握しており、無罪判決を連発する裁判官は異動・昇進に不利になるという「人事圧力」が存在すると指摘されています。このため、裁判官は無罪判決に極めて慎重で消極的にならざるを得ません。

裁判員制度も限界

2009年から導入された裁判員制度は「市民感覚の導入による冤罪防止」を目的としましたが、結局のところプロの裁判官が多数決を左右しており、市民の意見が採用されない実例も多く見られます。

冤罪の構造:検察と警察の共犯的関係

調書重視と証拠開示の非対称性

検察側は捜査段階の証拠を独占しており、弁護側に対して十分な証拠開示がなされない「証拠の非対称性」が重大な問題です。これにより、弁護側が対抗的立証を行うことが極めて困難になっています。

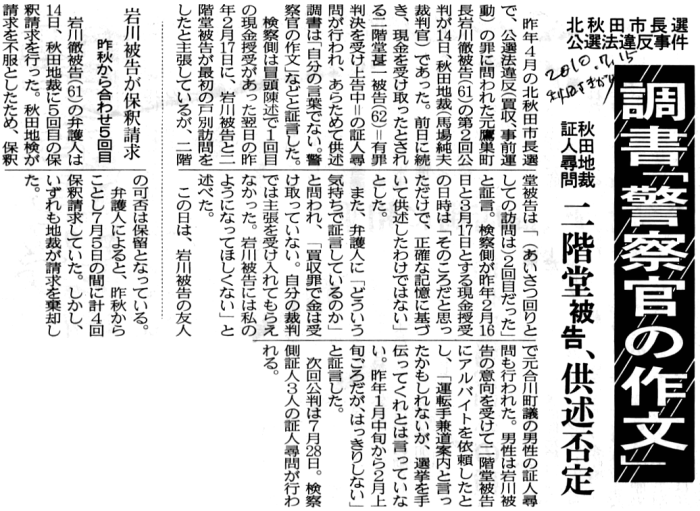

供述調書の「作文」

取調官が作成する供述調書には、本人の言葉とは異なる誘導や編集が施されているケースがあり、本人が署名しなければ釈放されないという圧力の下で署名がなされてしまうという深刻な構造問題があります。

冤罪を検証する仕組みの欠如

刑事確定訴訟記録が一般に公開されず、第三者による検証や学術的研究が難しいため、冤罪発生のメカニズムが制度的に分析されにくくなっています。

求められる改革と社会の役割

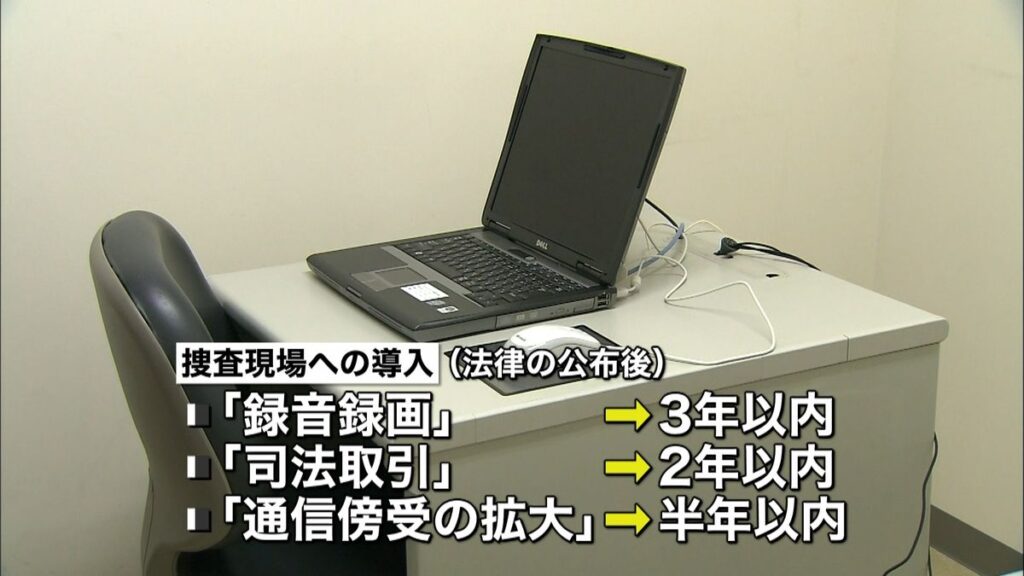

取り調べの全面可視化と録音録画の義務化

現在は重大事件など一部に限られる「取り調べの可視化」を、すべての刑事事件に拡大し、録音・録画の完全義務化とする必要があります。これにより、自白の信用性や取調べ手法の適正性が客観的に検証可能となります。

起訴判断の外部審査制度の導入

検察官の起訴・不起訴判断を第三者機関がレビューする制度(たとえば陪審制型の審査会)を整備し、恣意的な起訴や不起訴を防ぐ必要があります。

裁判官人事の透明化と独立性強化

最高裁による裁判官の人事支配からの独立が求められています。外部人事委員会による評価制度の導入や、任官時の透明性向上が改革の鍵です。

市民の監視とジャーナリズムの役割

冤罪事件の多くは、メディアや市民運動の粘り強い追及によって再審が実現しています。市民が司法に関心を持ち、継続的に監視する文化こそ、健全な法治国家への第一歩です。

司法制度は国家の「最後の砦」ですよね?

そうですね。

法治国家として、日本の司法の在り方が問われています。

まとめ

- 日本の刑事司法には、「人質司法」と呼ばれる長期勾留による自白強要、「検察官独裁」とも言える恣意的な起訴構造、そして本来チェック機関であるべき裁判所の追認体制という、三重苦が存在している

- これらの問題は、「冤罪」という形で一般市民の人生を奪い、国家への信頼を根底から揺るがす深刻な構造的課題

- 真の法治国家としての信頼を回復するためには、制度改革・透明性向上・市民の関与が不可欠

- 裁判所は単なる儀式の場ではなく、国家権力と個人の自由をめぐる最終防衛線であるべき

- 現行制度の見直しと、権力の監視機構の強化によって、初めて「法の下の平等」と「正義に基づく社会」が実現される

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/30510/trackback