金融業界で時折問題視される「導入詐欺」は、企業や個人をターゲットにした巧妙な詐欺手法の一つです。この詐欺は主に銀行や金融機関を装ったり、実際に関係している業者を巻き込んで行われるケースが多く、融資や投資を契機とした金銭詐取が特徴です。

詐欺と導入詐欺の違いは何ですか?

詐欺の種類は様々ですが、導入詐欺はシステム導入に特化しています。

本記事では、導入詐欺の仕組み、手口、影響、法律的側面、そしてその対策に分けて解説します。

- 導入詐欺の概要と仕組み

- 導入詐欺の手口とそのバリエーション

- 導入詐欺の影響と被害

- 法律的視点から見た導入詐欺

- 導入詐欺への対策と予防策

導入詐欺の概要と仕組み

導入詐欺とは、企業や個人に対して金融商品や融資の提供を装い、その際に必要とされる「手数料」「保証料」「事務費用」などの名目で金銭を詐取する詐欺手法です。この詐欺は主に、銀行や金融機関の信頼性を利用するため、ターゲットが偽情報を疑いにくいという特徴があります。

主なターゲット

• 中小企業経営者

• 事業拡大を希望する個人事業主

• 高リターンを求める個人投資家

通常、詐欺師は「審査が簡単」「すぐに融資が可能」「市場平均を上回る利回り」を強調し、ターゲットを引き込みます。この詐欺の背後には、金融知識の不足や経済的な焦りを利用する巧妙な心理操作が働いています。

導入詐欺の手口とそのバリエーション

導入詐欺は一見単純に見えますが、実際には様々なバリエーションがあります。以下は代表的な手口です。

(1) 偽装融資詐欺

金融機関を装った詐欺師が、企業や個人に対して「低金利での融資」「特別な融資枠の提供」などのメリットを提示します。その際に、事前審査手数料や保証料の名目で金銭を要求し、支払いが確認された後に連絡を絶つ手法です。

(2) 投資詐欺との組み合わせ

高利回りを謳った偽投資商品を紹介し、「この投資に参加するには、銀行との融資契約が必要」という設定を加えることで、二重に資金を奪うケースもあります。

(3) 偽造書類の使用

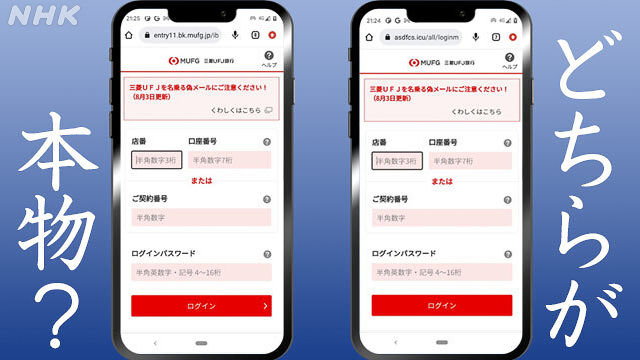

詐欺師が実在する銀行や大手金融機関の名前を利用し、ロゴや契約書類を偽造して本物そっくりに見せることもあります。こうした手口により、ターゲットは安心して金銭を支払ってしまいます。

(4) 仲介業者を巻き込む

詐欺師は、信用力のある第三者の仲介業者を介してターゲットと接触する場合もあります。この手法により、詐欺だと気づくタイミングが遅れます。

導入詐欺の影響と被害

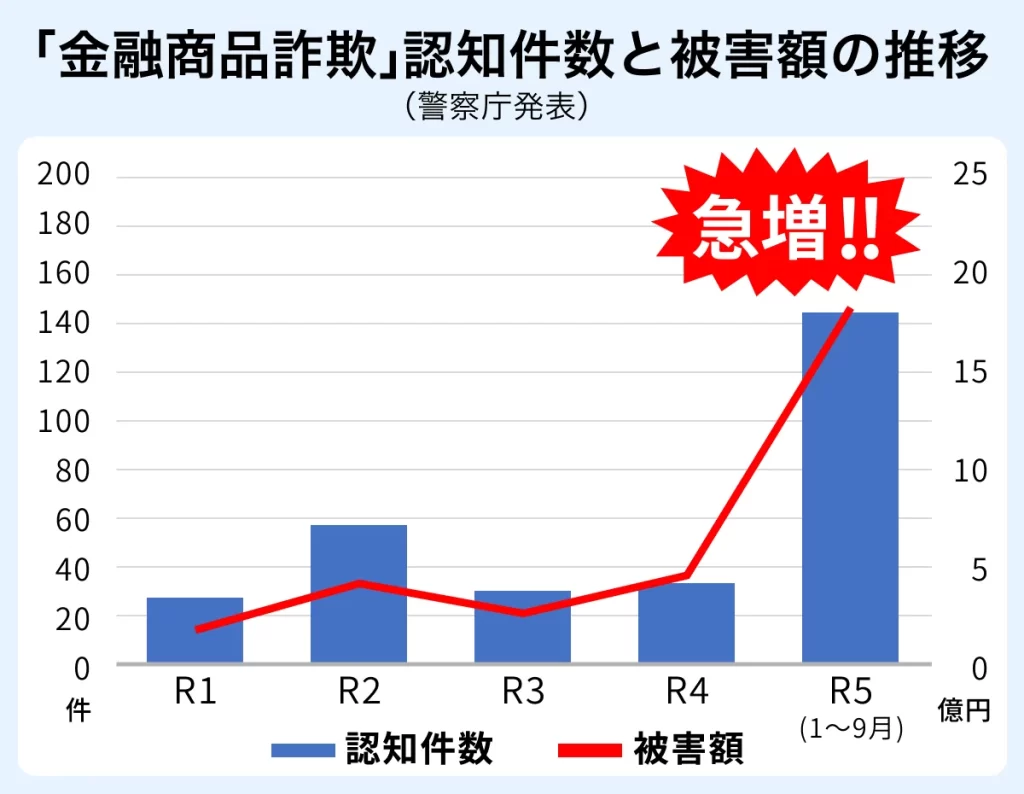

導入詐欺が及ぼす影響は、被害者個人や企業の経済的損失にとどまらず、社会的な信用やメンタル面にも大きな打撃を与えます。

(1) 金銭的な被害

• 一般的な被害額は数十万円から数千万円に上るケースが多いです。

• 特に資金繰りに困っている企業は、少額の支払いを重ねた結果、大きな損失を被ることがあります。

(2) 信用失墜

• 詐欺の発覚により、取引先や顧客の信用を失い、事業継続が困難になることもあります。

• 社内外での評判が悪化し、企業の成長が阻害されます。

(3) 精神的なダメージ

• 被害者は「騙された」という心理的ショックから、意思決定が萎縮し、新たなビジネスチャンスを失うこともあります。

法律的視点から見た導入詐欺

日本において導入詐欺は、詐欺罪(刑法第246条)などに該当する行為とみなされ、厳しく罰せられます。裁判では、被害者の供述や証拠の有無が重要視されますが、以下の法律が関連する場合が多いです。

(1) 詐欺罪の適用

• 詐欺罪が成立するには、「欺く行為」「錯誤に基づく処分行為」「財産的利益の取得」が必要です。導入詐欺の場合、虚偽の融資条件や偽装契約書が証拠として扱われます。

(2) 金融商品取引法の規制

• 偽の投資案件や金融商品の販売を伴う詐欺は、金融商品取引法違反として追及される可能性があります。

(3) 消費者保護法の適用

• 個人を対象にした詐欺の場合、消費者契約法が適用されることがあります。特に、契約内容が虚偽であった場合、取り消しや賠償請求の対象となります。

法律面では制裁の道がありますが、実際に被害金の回収が難しいケースが多いため、未然に防ぐ意識が重要です。

導入詐欺への対策と予防策

導入詐欺に巻き込まれないためには、事前にリスクを察知し、正しい情報を集めることが重要です。以下の対策が有効です。

(1) 金融機関の正当性を確認する

• 金融庁の公式サイトで、金融機関が正式な認可を受けているか確認します。

• 実際に取引を行う前に、直接その銀行や金融機関に問い合わせることも有効です。

(2) 怪しい条件には警戒する

• 通常ではあり得ない低金利や即日融資を強調する案件には注意が必要です。

• 契約前に十分な審査が行われていない場合は、詐欺の可能性があります。

(3) 事前に弁護士や専門家に相談する

• 契約書の内容や条件に疑問があれば、金融や法務の専門家に事前相談をすることでリスクを回避できます。

(4) 仲介者への依存を避ける

• 第三者の仲介業者が関与する場合、その業者の実態を調査し、信頼性を確認することが重要です。

金融機関を信頼していますし、わざわざその金融機関に問い合わせることなどしないですよ。

そうですよね。

ですので、自分自身が金融リテラシーを高める必要がありますし、社会的な対策も必要ですね。

まとめ

- 導入詐欺は、企業や個人に深刻な経済的損失を与えるだけでなく、社会的信用をも失わせるリスクがある

- 被害を未然に防ぐためには、ターゲット自身が金融リテラシーを高め、契約や投資の判断に慎重を期す必要がある

- 金融機関や監督当局も、詐欺の手口に関する情報提供や警告を積極的に行うべき

- 被害を最小限にするためには、官民一体となった取り組みが求められ

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

最近の投稿

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/28588/trackback