近年、日本では小中高生の「不登校」が年々増加しています。文部科学省の統計によれば、2022年度の不登校児童生徒数は過去最多の29万人超を記録しました。このような背景のなかで注目を集めているのが「不登校支援保険」です。

これは、子どもが不登校になった場合に、家庭の経済的・精神的な負担を軽減し、再登校や社会復帰に向けた支援サービスを提供する保険商品です。

医療保険や学資保険と異なり、不登校という“教育上のライフリスク”に特化した保険であり、メンタルケアや訪問支援、カウンセリング費用の補助など、保障の中身も多様化しています。

「不登校支援保険」の発売が開始されたんですね。詳しく教えてください。

不登校支援保険が登場した背景含めて、以下で解説しますね。

- 不登校支援保険の仕組みとカバー内容

- 登場の背景とニーズの高まり

- 主な保険商品と提供会社の事例

- 保険のメリットと限界

- 今後の展望:社会全体で「教育リスク」に向き合う時代へ

動画解説

不登校支援保険の仕組みとカバー内容

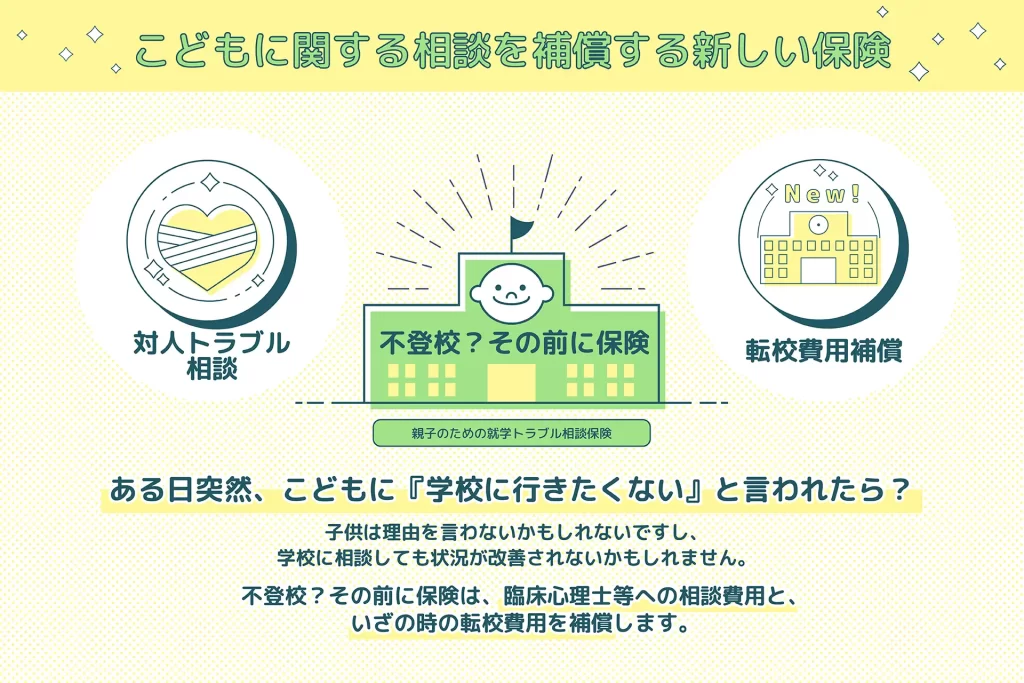

不登校支援保険の保障内容は主に以下のように構成されています:

• 訪問支援サービス:不登校の子どもに対し、専門のスタッフ(教育カウンセラーや心理士など)が定期的に訪問して生活・学習支援を行う。

• オンライン学習サポート:学校に行けない間、タブレットやPCを使って家庭で学べるオンライン教育プログラムの提供。

• カウンセリング費用の補償:心理的ケアの一環として、本人または保護者が臨床心理士などの専門家によるカウンセリングを受ける費用を一部補助。

• 再登校支援プログラムの提供:学校や教育委員会と連携した復学支援プログラムへの参加費などを補助。

• 見舞金や生活支援金の支給:不登校状態が一定期間継続した場合、保険金として金銭的支援がなされるケースも。

これらのサービスは、保険会社ごとに契約内容や支援方法が異なるため、利用者のニーズに応じて選択が必要です。

登場の背景とニーズの高まり

不登校支援保険が登場した背景には、以下のような社会的・制度的な要因があります。

• 文科省の統計でも不登校は急増傾向:2022年度は小中学生で約29万9千人、高校生で約5万2千人と過去最多。特に精神的な理由(適応障害、うつなど)によるケースが増加。

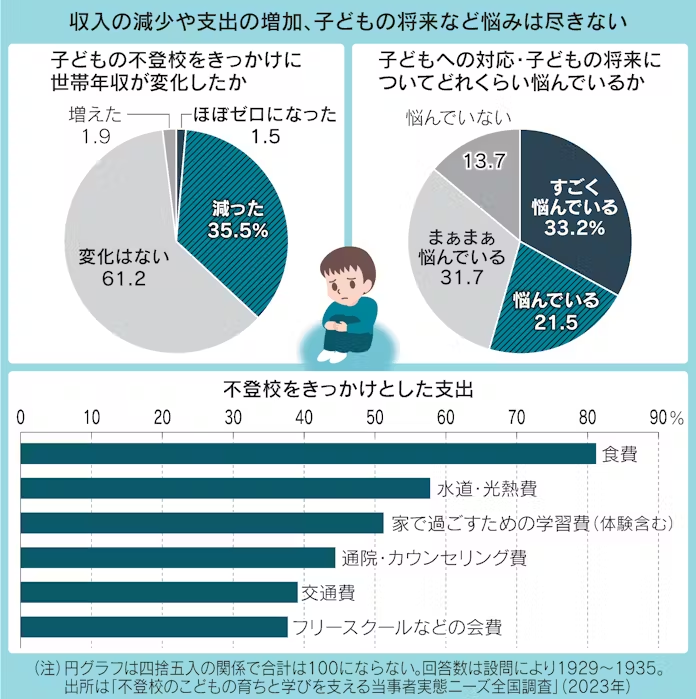

• 親の負担の重さ:子どもの送迎や家庭学習のサポート、進学や就職への不安など、保護者の精神的・経済的負担が重くなっている。

• 民間支援だけでは限界:フリースクールやNPOも存在するが、全国的にサービスが届かない地域もあり、また費用も高額。

• 保険を活用した“予防的”支援:早期から外部専門家による支援を入れることで、不登校の長期化や孤立を防ぎやすくなる。

このような理由から、学校だけでなく家庭でも選択肢として「保険による備え」を検討する動きが広がっています。

主な保険商品と提供会社の事例

日本国内で提供されている主な不登校支援保険の例をいくつか挙げます:

A. Z会・SOMPOホールディングスの「Z会不登校支援保険」

• 学習支援のZ会と大手損保のSOMPOが連携。

• 月額1,500円〜の保険料で訪問支援やカウンセリング、学習プログラムをパッケージ提供。

• 「登校刺激」ではなく「社会的自立」を視野に入れた支援が特徴。

B. Foresight(フォーサイト)「こころケア保険」

• 家庭教師派遣やカウンセリング支援、メンタル不調の早期発見などに特化。

• 教育系NPOやカウンセリング事業者との連携も進む。

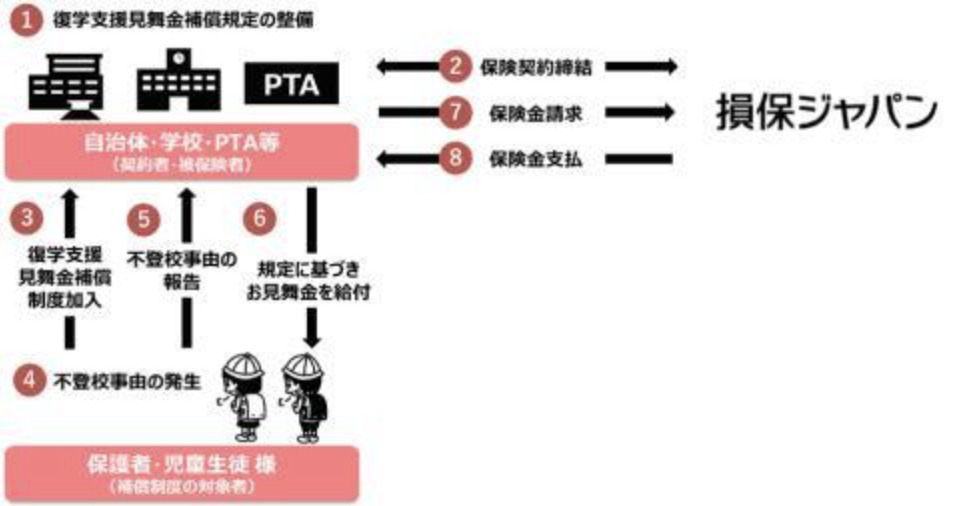

C. 地域の教育委員会・自治体との連携型モデル

• 保険商品ではないが、自治体が保険会社と連携して費用補助を出すケースも出始めている(例:東京都江戸川区など)。

これらは「保険商品」ではあるものの、実質的にはサービス提供型の福祉的な支援も多く、一般的な死亡保険や医療保険とは異なる性質を持っています。

保険のメリットと限界

メリット:

• 心理的ハードルが下がる:親が「不登校=失敗」と捉えず、外部支援に早期にアクセスできる。

• 経済的負担の軽減:カウンセリングやフリースクールにかかる月数万円の費用が補償される。

• 再登校・社会復帰の選択肢を拡大:学校以外の進路を模索しやすくなる。

• “備え”としての安心感:保険という形で「何かあったときに頼れる」と思えること自体が親の安心に。

限界・課題:

• 給付条件が限定的な場合がある:保険金支払いには「不登校状態が〇日以上続く」などの条件がある。

• 認知度が低い:まだ新しい保険分野であり、多くの保護者が存在自体を知らない。

• 教育機関との連携が不十分な場合も:制度上は外部支援が入っても、学校側が積極的に受け入れないケースもある。

• 保険会社の収益性の課題:精神疾患や継続支援にかかるコストが大きく、保険としての持続可能性が問われる。

今後の展望:社会全体で「教育リスク」に向き合う時代へ

不登校支援保険は、従来の「保険は病気や事故のためのもの」という概念を超えた、教育と福祉の交差点にある新しい保障です。今後は次のような方向で進化していくと考えられます。

• 自治体との連携拡大:公的支援と民間保険を融合した「セーフティネット型」サービスが主流に。

• 中高生向けだけでなく大学生や若年無業者向けへの拡大:就学・就職支援まで含めた包括的保険の登場。

• 精神疾患支援との統合:うつ病・発達障害といった精神的背景も含めたカバレッジの充実。

• ICTを活用した「スマート支援」:AIによる予兆分析やリモート支援などのDX化。

さらに、教育現場も「不登校=悪」ではなく、「一つの成長の形」として捉える社会的成熟が求められています。その中で、保険という制度が担う役割もより多様で重要になっていくでしょう。

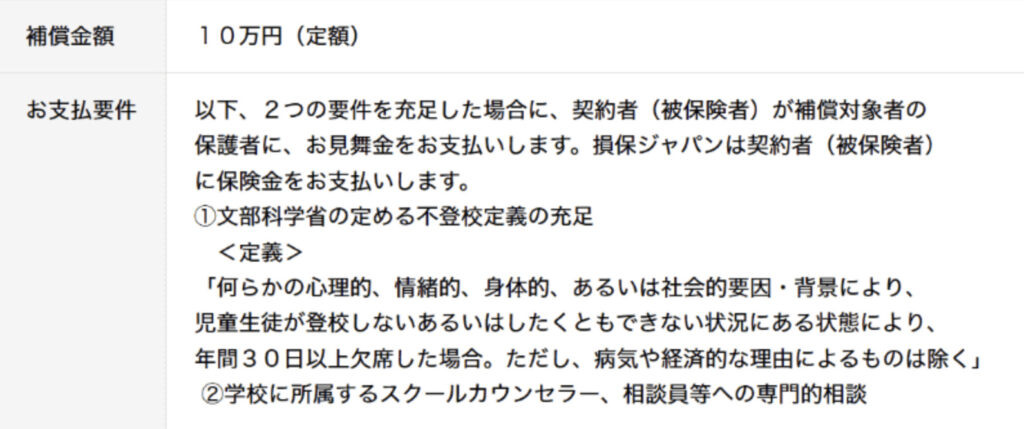

補償金額は10万円ですよね?保険としての価値はありますでしょうか?

復学時に必要となる学用品や通学準備などの見舞金ですね。

経済的にギリギリで、復学に際して出費の負担が重いと感じるのであれば、向いているでしょう。

まとめ

- 不登校支援保険は、増加する不登校問題に対し、家庭の孤立を防ぎ、社会的な支援体制を保険という形で可視化する仕組み

- 訪問支援、オンライン学習、カウンセリング補助など多岐にわたるサービスを通じて、再登校や社会参加を後押しする

- 保険会社によって内容は異なりつつも、今後は公的支援との連携強化や保障範囲の拡大が期待される分野

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/30231/trackback