こんにちは、K2 College編集部です。

日本において、インターナショナルスクールの数が増加し、多様なカリキュラムや教育スタイルを提供しています。この乱立の背景には、グローバル化の進展や外国人駐在員の増加、日本人家庭の国際教育への関心の高まりがあります。一方で、学費の高さや規制の整備不足といった課題も存在します。

本稿では、日本におけるインターナショナルスクールの特徴、背景、教育内容、課題、そして展望について、5つの視点からまとめます。

子どもには英語も含めて多様な価値観を持ってほしいのでインターナショナルスクールも検討しています。

まさに同じ理由で関心の高い家庭が増えています。良い部分もありますが、問題点もあるので確認していきましょう。

- インターナショナルスクールの多様性と特徴

- インターナショナルスクール増加の背景

- 教育内容と利点

- 課題と問題点

- 将来の展望と改善策

インターナショナルスクールの多様性と特徴

日本国内のインターナショナルスクールは、カリキュラムや教育理念において多様な選択肢を提供しています。

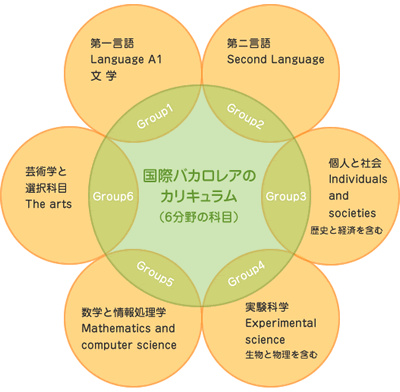

IB(国際バカロレア)

世界標準の教育プログラムで、国際的に通用する教育を提供。

アメリカ式カリキュラム

SATやAPを重視し、アメリカの大学進学に適応。

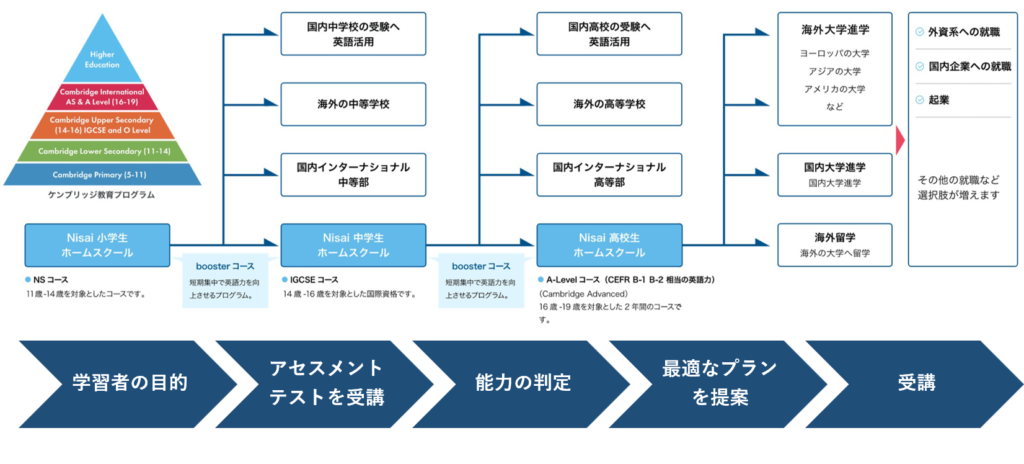

イギリス式カリキュラム

IGCSEやAレベルを採用する学校も存在。その他、フランス式やドイツ式、カナダ式など、多国籍なカリキュラムも提供されています。

対象年齢の幅

幼児から高校生までを対象とする学校が多く、継続的な教育を受けることが可能。

生徒の多様性

外国人家庭、日本人家庭、ミックスファミリーの子どもが在籍し、多文化共生の場となっています。

このような多様性により、家庭のニーズに合わせた教育選択が可能ですが、その分選択肢が多すぎるという課題もあります。

いろんなカリキュラムがあるので迷いますね。

本人との相性もありますし、どうしても合わない場合は別のカリキュラムに変更することも必要ですね。

インターナショナルスクール増加の背景

日本におけるインターナショナルスクールの増加には、以下のような要因があります。

外国人駐在員の増加

グローバル企業の進出に伴い、外国人家庭の子どもの教育需要が高まっています。

日本人家庭の関心

日本人家庭でも、国際教育を望む親が増加。特に、英語力や国際的視野の習得を重視する傾向があります。

公教育への不満

日本の公教育が画一的で、創造性や個性を重視しないという批判を背景に、インターナショナルスクールを選ぶ家庭が増えています。

政府の規制緩和

特区制度を利用した新しいインターナショナルスクールの設立が進んでいます。

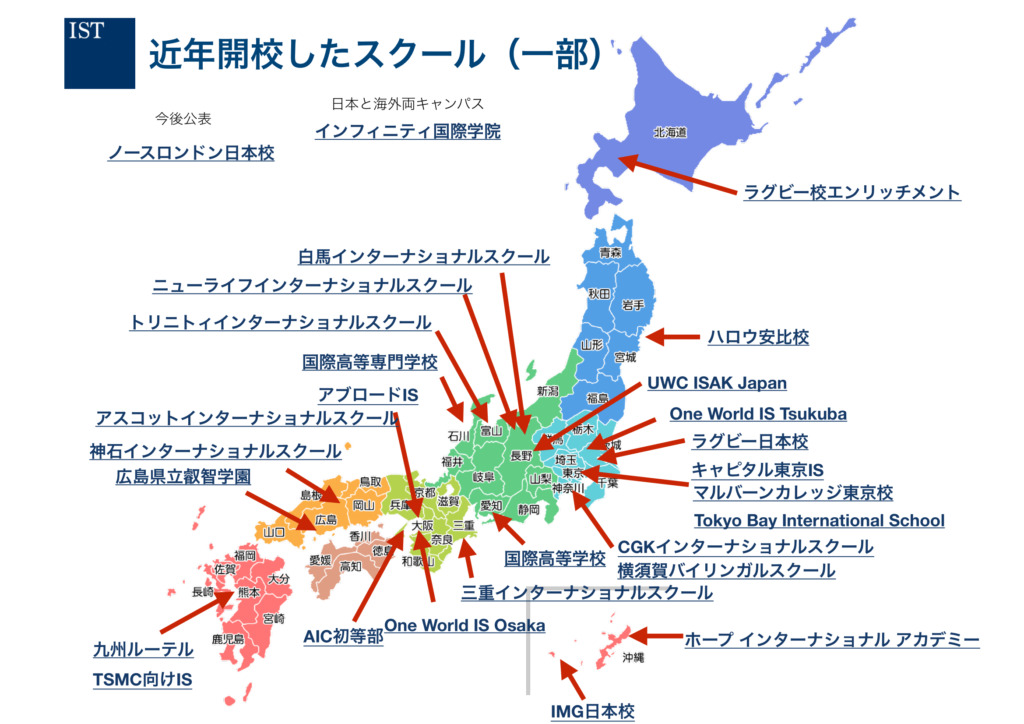

このような背景により、東京や大阪といった大都市圏を中心に、インターナショナルスクールの数が急増しています。

日本の教育では全員一緒にみたいなルールになるので、本人の価値観が育まれないかと思っています。

英語力だけではなく、価値観や多様性を重視する教育の関心が高まっています。

教育内容と利点

インターナショナルスクールの教育内容は、国際的な基準に基づいており、以下のような特徴があります。

多言語教育

英語を基軸としながら、第二外国語や母国語教育を行う学校もあります。

個性と創造性の重視

生徒の興味や能力に応じたカリキュラムを提供し、個別学習が可能。

国際的視野の育成

グローバルな問題をテーマにしたプロジェクト型学習やディスカッションが盛ん。

大学進学のサポート

海外大学への進学を視野に入れた進路指導が充実しています。

これらの利点により、帰国子女や将来海外での活躍を目指す生徒にとって魅力的な選択肢となっています。

多言語を学び、様々な文化に触れることで、視野を広げてほしいです。

そういう教育方針ならインターナショナルスクールが理想に近いですね。

課題と問題点

インターナショナルスクールの増加には利点がある一方で、いくつかの課題も存在します。

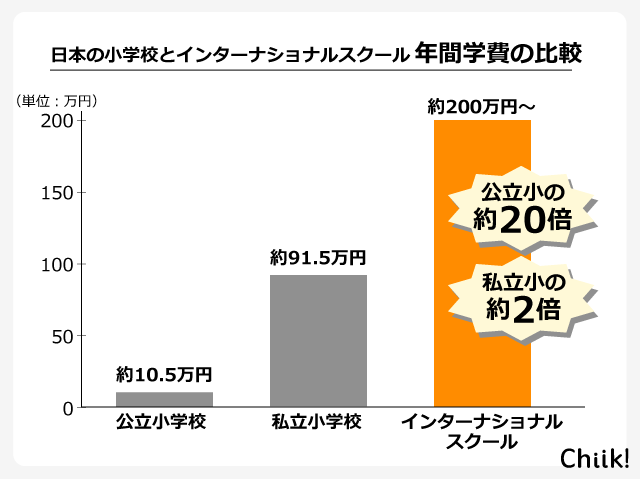

学費の高さ

年間100万円から300万円以上の学費が一般的で、多くの家庭にとって経済的な負担が大きい。

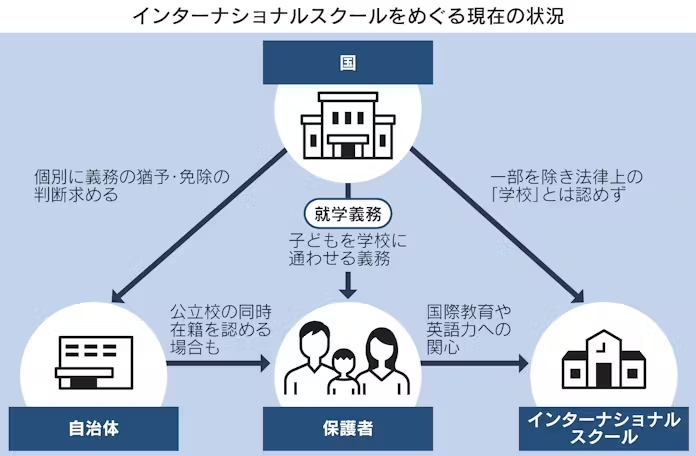

法的地位の曖昧さ

インターナショナルスクールは日本の教育法規上「学校」と認められていない場合が多く、卒業資格が国内で認められないケースがあります。

教育の質のばらつき

学校ごとに教育内容や運営体制が異なり、質が一定ではない。

地域格差

東京や大阪など都市部に集中しており、地方では選択肢が限られています。

文化的アイデンティティの葛藤

日本の文化や価値観に触れる機会が少なくなる可能性があり、特に日本人家庭ではこれが懸念されています。

教育費は何とか捻出できますが、教育の質が一番気になります。

住んでいる地域によっては選択肢がある程度限られるので、難しい部分ですね。

将来の展望と改善策

インターナショナルスクールの乱立を有効活用し、教育の質を向上させるためには、以下のような方向性が求められます。

学費補助の拡大

外国人家庭や経済的に厳しい家庭への補助金や奨学金制度の拡充が必要。

法的地位の確立

インターナショナルスクールを日本の教育制度に位置づけ、卒業資格を国内外で認められるようにするべきです。

教育の質の標準化

学校認定基準を設け、一定の教育水準を保証する仕組みを整備する。

地方展開の促進

地方でもインターナショナルスクールが設立されるよう、自治体や政府の支援を強化。

日本文化の融合

インターナショナルスクール内で、日本の歴史や文化に触れる機会を増やし、アイデンティティの形成をサポートする。

卒業資格などは統一してほしいですね。

入学前の事前準備が大切です。また日本文化に触れることも大事なので、家庭での取り組みも併せて考える必要があります。

まとめ

- インターナショナルスクールの増加は、グローバル化社会において教育の多様性を確保する上で重要な役割を果たしている

- 語学力や国際感覚を備えた人材を育成する場として、これからも需要は高まる

しかし、教育の質のばらつきや学費の高さ、文化的アイデンティティの問題など、解決すべき課題も少なくありません。今後は、政府や教育機関が連携して制度の整備を進め、多様なニーズに対応できる持続可能な教育環境を構築することが求められます。

インターナショナルスクールは、日本の教育の未来を広げる重要な存在であり、その発展には社会全体の支援が不可欠です。

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

最近の投稿

コラム2026年2月12日日本のストックオプションと海外移住における税務戦略

コラム2026年2月12日日本のストックオプションと海外移住における税務戦略 コラム2026年2月10日自己啓発セミナーに群がる大衆 ― 高揚感を買い、現実を忘れる人々

コラム2026年2月10日自己啓発セミナーに群がる大衆 ― 高揚感を買い、現実を忘れる人々 コラム2026年2月10日利上げ局面における銀行預金のリスク ― 日本の個人資産防衛を考える

コラム2026年2月10日利上げ局面における銀行預金のリスク ― 日本の個人資産防衛を考える コラム2026年2月9日行政・司法はなぜ“全件管理”を放棄し、“見せしめ統治”に依存するのか ― 日本社会に根付く萎縮型ガバナンスの正体

コラム2026年2月9日行政・司法はなぜ“全件管理”を放棄し、“見せしめ統治”に依存するのか ― 日本社会に根付く萎縮型ガバナンスの正体

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/27327/trackback