日本の公教育(小中高の義務教育)は、全国一律のカリキュラムと学力評価に基づいた「均質な教育」を特徴としてきた。しかし近年、この枠組みに違和感を覚える保護者や教育関係者が増えている。「学校が合わない子」「個性を尊重したい家庭」「詰め込み型教育への懸念」など、背景は多様だが共通しているのは、「もっと自由で多様な学びがあっていいのではないか?」という問いである。

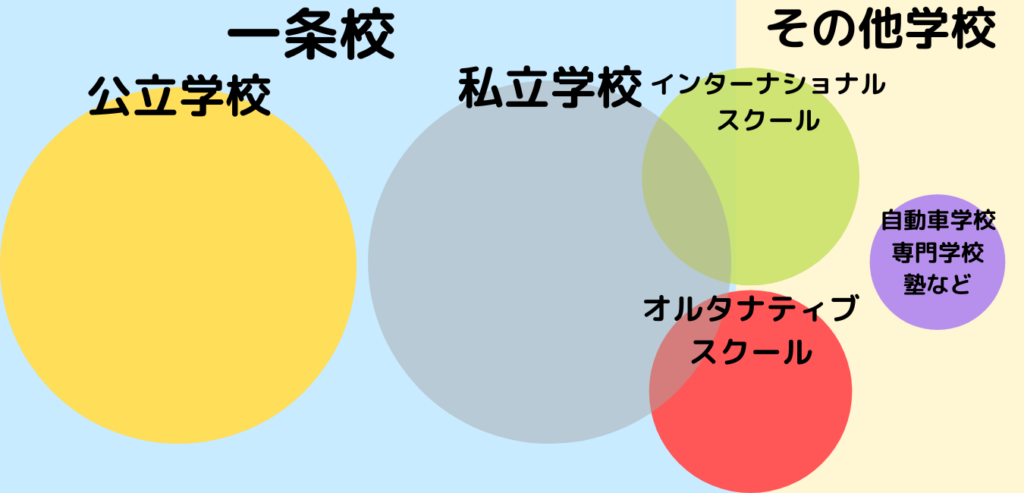

このような問題意識のもとに広がっているのが、「オルタナティブ教育」と呼ばれる民間主体の教育活動である。オルタナティブ教育とは、直訳すると「代替の教育」。つまり、公教育とは異なる理念や方法に基づいた学びの実践を指す。

その中には、シュタイナー教育、モンテッソーリ教育、イエナプラン教育、フリースクール、ホームスクーリング、デモクラティックスクールなどがあり、目的も対象年齢も多様である。

「オルタナティブ教育について詳しく教えてください。

以下で、オルタナティブ教育の特徴と背景、種類、課題、そしてこれからの可能性について、整理していきます。

- オルタナティブ教育とは何か──理念と価値観のちがい

- 日本で展開されている主なオルタナティブ教育の種類

- オルタナティブ教育の広がりを支える社会的背景

- オルタナティブ教育が抱える課題

- これからの可能性──“選べる教育”が社会を変える

動画解説

オルタナティブ教育とは何か──理念と価値観のちがい

オルタナティブ教育は、従来の学校教育とは異なる教育哲学・方法論に基づいて運営されている点が最大の特徴である。大きく分けて以下の3つの価値観が共通している。

• 個性重視:子ども一人ひとりのペース・興味関心に寄り添う学び。

• 内発的動機づけ:強制ではなく、自発性・探究心を育むことを重視。

• 対話と共同性:教師からの一方的な授業ではなく、対話や共感的関係を通じた学び。

このような価値観のもとに、多くのオルタナティブ教育の現場では「教科書を使わない」「時間割がない」「成績評価がない」などの形式がとられることも多い。つまり、「正解がある教育」ではなく、「自分で問い、考える教育」へと転換しようとする動きである。

日本で展開されている主なオルタナティブ教育の種類

日本ではさまざまなオルタナティブ教育の実践が行われており、そのスタイルは多様である。代表的なものをいくつか紹介する。

(1)シュタイナー教育

ドイツ発祥の教育哲学で、芸術的感性・精神性・自由意志を重視。年齢ごとに発達段階に合わせたカリキュラムを構成し、教科書や試験に依存しない創造的な授業が特徴。

(2)モンテッソーリ教育

イタリアの医師マリア・モンテッソーリによって考案された教育法で、子どもが自ら選んで学ぶ「自己教育力」に注目する。「敏感期」「教具の自由使用」など独特の教育環境が特徴。多くの幼児教育施設で導入されている。

(3)イエナプラン教育

オランダを中心に広がる教育モデルで、異年齢の子どもが共同生活・学習するスタイル。個別学習、対話、プロジェクト活動をバランスよく取り入れている。

(4)デモクラティックスクール

「学校の民主化」を理念に掲げ、生徒とスタッフが対等な立場で学校運営を行う。時間割はなく、学びの内容も子どもが主体的に決める。サドベリー・バレー・スクール(米国)にルーツを持つ。

(5)フリースクール・ホームスクーリング

学校に通わない子どもたちの学びの場としても注目されている。公教育への不適応、いじめ、不登校などを背景に、心の安全や居場所としての機能も大きい。

オルタナティブ教育の広がりを支える社会的背景

オルタナティブ教育の台頭には、次のような社会的変化が大きく関わっている。

• 不登校の増加:2023年度の文部科学省の調査では、小中学生の不登校が過去最多を更新。画一的な教育への限界が指摘されている。

• 多様性尊重の価値観の普及:LGBTQ、発達特性、多文化共生などの価値観が教育にも反映されるようになってきた。

• 親世代の教育観の変化:自分自身が受けてきた「受験偏重教育」への反省から、「子どもにはもっと自由に学ばせたい」と考える保護者が増加。

• 地域と民間の教育力の再評価:都市一極集中・中央主導の教育では対応しきれないニーズを、ローカルやNPOが補完する動きが活発に。

これらの背景のもと、「一律でなくてよい」「他の道があっていい」という認識が社会に少しずつ広がっており、オルタナティブ教育の追い風となっている。

オルタナティブ教育が抱える課題

一方で、オルタナティブ教育が広く普及するにはまだ多くの壁が存在している。

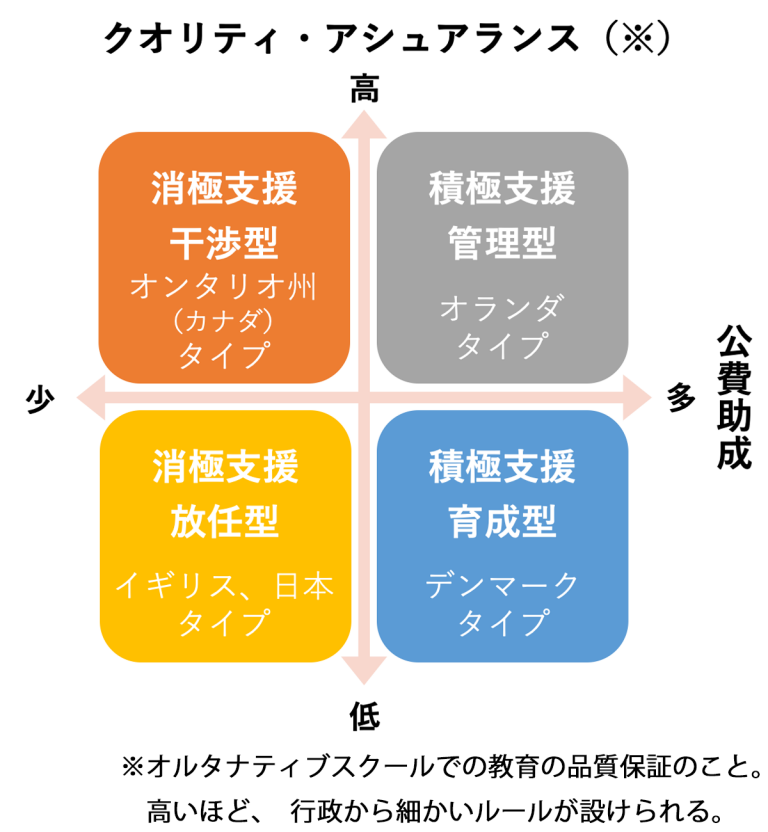

• 制度との齟齬:多くのオルタナティブスクールは学校教育法に基づく「一条校」ではなく、正式な「学校」として認められていない。そのため卒業資格や進学に不利が生じることもある。

• 学費負担:私学・民間主体であるため、学費が高額になるケースが多く、経済的に余裕のある家庭に偏りやすい。

• 教育の質のばらつき:公的なカリキュラムがない分、指導者の力量や方針によって教育内容に大きな差が出るリスクがある。

• 社会的認知の不足:「変わった学校」「甘やかしている」といった偏見が根強く、進学や就職において不利益を被る場合もある。

制度的保障のない中で、教育の自由をどう確保しつつ社会的信用を得ていくかは、今後の大きな課題である。

これからの可能性──“選べる教育”が社会を変える

オルタナティブ教育は、公教育と対立するものではなく、「共存し、補完し合う関係」として捉えるべきである。すべての子どもが同じ教育に適応できるわけではない以上、多様な学びの選択肢を整えることは、むしろ教育の公平性を高めることにつながる。

今後の可能性としては、

• 文科省による「教育機会確保法」の整備

• 自治体によるフリースクールへの助成拡大

• N高・S高に代表されるネット教育との融合

• 企業・地域コミュニティとの連携学習

など、多様なリソースを巻き込んだ教育モデルが増えていくと見られる。特にAIやリモートワークの普及により、「学校に通う」こと自体の意味も再定義される時代において、オルタナティブ教育の思想は重要なヒントを提供している。

これからの教育に求められるのは、すべての子どもが「自分らしく学べる場」を見つけられることなんですね。

子ども一人ひとりの違いを尊重し、その可能性を最大限に伸ばす教育が本来の理想であるなら、オルタナティブ教育はひとつの答えだと言えます。

まとめ

- 日本におけるオルタナティブ教育の広がりは、「みんな一緒」「学校に行くのが当たり前」という従来の常識を静かに問い直している

- 学ぶ場所も、学び方も、人生の目標も、ひとつではない。そうした価値観を実際に体現する場が、オルタナティブ教育の現場

- ちろん課題は多く、制度的・経済的なハードルを越えていく必要がある。しかし、それでも少しずつ「選べる教育」の芽が社会の中に育ってきているのは確か

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/29845/trackback