日本の「公職選挙法」は、選挙の公正・中立を守るための基本法であり、選挙運動のルール、政治資金の授受、広告や戸別訪問の方法などを厳しく規定しています。しかし実際には、「時代遅れの規制」「恣意的な運用」「選挙戦術とのいたちごっこ」などが混在し、多くのグレーゾーン行為が横行しています。

たとえば、「買収」と「寄付」の境界があいまいである一方、SNS発信やボランティアの取り扱い、候補者の挨拶の場などには旧態依然とした制限が残っており、解釈次第で違法にも適法にもなる運用の余地が存在しています。また、違反があっても処罰されるケースはごくわずかであり、選挙の公平性や有権者の信頼を損なう要因となっています。

公職選挙法違反のグレーゾーン行為について、詳しく教えてください。

以下で解説しますね。

- 法律の構造と限界:戦後レジームが残る規制体系

- グレーゾーンの具体例:違反か適法かは紙一重

- 選挙違反の摘発実態:有名無罪、無名重罰?

- 制度の改善が進まない背景:既得権の維持と立法の遅れ

- 透明性と公正性を高めるための提案

動画解説

法律の構造と限界:戦後レジームが残る規制体系

公職選挙法の基本構造

公職選挙法は、1947年に制定され、その後も幾度となく改正が行われてきたものの、基本構造は戦後のまま温存されているとされます。特に次のような要素が指摘されています:

• 事前運動の禁止:公示・告示前に支持を呼びかける行為が厳格に禁止されている

• 文書・図画の制限:ビラやポスターの枚数や形式が細かく定められている

• 戸別訪問の禁止:直接家庭を回って支持を訴えることは禁止

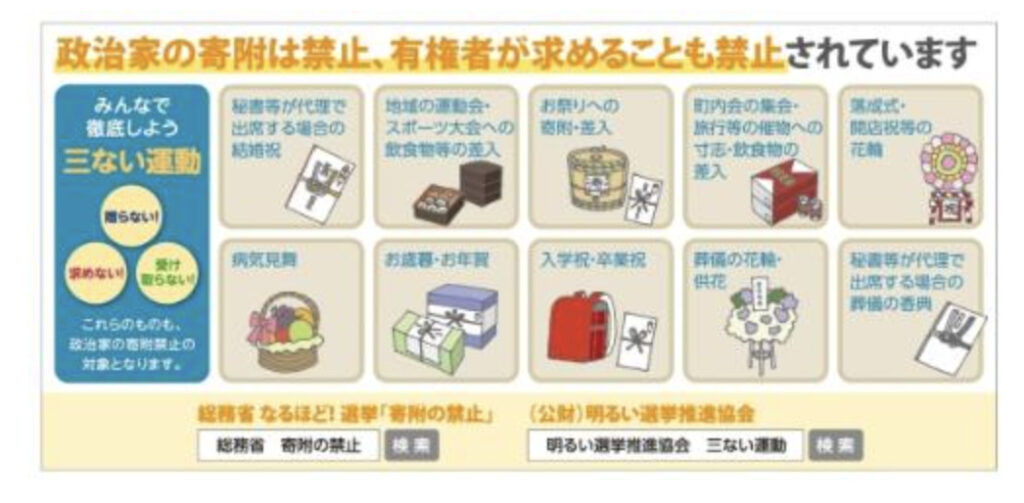

• 供応・寄付の禁止:飲食提供や金銭供与が厳しく制限

これらの規制は、買収や不正の防止には一定の効果がある一方で、現代の政治コミュニケーション手法とのミスマッチを生んでおり、結果的に解釈の余地が大きい「グレーゾーン」を拡大させています。

グレーゾーンの具体例:違反か適法かは紙一重

(1) 地元有権者への香典や餞別

地元の葬儀に参列した際に候補者が香典を出すことは「寄付行為」として原則禁止されていますが、実態としては多くの地方議員が慣例的に行っており、違反とはされないケースもあります。金額や場面によっては摘発対象となるため、きわめてグレーな領域です。

(2) 年賀状や暑中見舞いの送付

候補者が有権者に年賀状を出すことは法律上禁止されていますが、後援会名義や家族名義での送付は事実上黙認されている例も多く、完全な線引きが困難です。

(3) 政治活動と選挙活動の境界

「政治活動」は日常的に許容されていますが、これが選挙直前になると「事前運動」に該当する可能性があります。例:駅頭で演説する候補予定者が「私が○○を目指します」と発言した場合、それが事前運動とみなされるか否かは選挙管理委員会の判断次第という不安定な基準です。

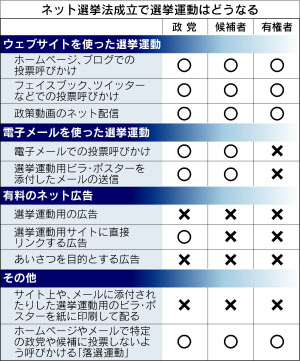

(4) SNSでの情報発信

2013年の法改正でインターネット選挙運動が解禁されましたが、有料広告や第三者による発信の取り扱い、コメント欄での応援表現など、細かな運用ルールが曖昧で、トラブルの温床となっています。

(5) 有権者への「手伝い依頼」や「動員」

報酬を払わずに選挙活動を手伝わせること(ボランティア)は合法ですが、交通費や弁当代の支給は状況によっては「買収」に問われることがあります。事前に届け出れば合法となる例もあり、対応の差が大きいのが現状です。

選挙違反の摘発実態:有名無罪、無名重罰?

検挙件数は氷山の一角

選挙違反の検挙件数は選挙ごとに公表されていますが、全体の違反行為のごく一部にすぎず、摘発率は極めて低いとされています。また、取り締まりの対象も、地元の市議選や町村議会など規模の小さい選挙に集中している傾向があります。

政治的な忖度と不公平

有力政治家や大政党所属の候補が明白な違反行為を行っても、「注意」「厳重警告」で済まされるケースが多く、一方で新人や無所属の候補が形式的なミスで立件される事例もあります。これにより、法の適用が平等でないという不信感が広がっています。

検察と警察の温度差

選挙違反の捜査は主に警察が担当しますが、起訴・不起訴を決定するのは検察です。政治的にセンシティブな事件については、検察が不起訴を選ぶケースが多く、政治的圧力の影が疑われることもあります。

制度の改善が進まない背景:既得権の維持と立法の遅れ

国会議員による自己規制に限界

公職選挙法の改正は国会の立法によって行われますが、制度を変えることで自身の選挙が不利になる可能性があるため、国会議員の多くは選挙制度改革に消極的です。特に、寄付・買収・地元利益誘導といった伝統的な選挙戦術を維持したい勢力にとって、曖昧な制度のままの方が都合がよいのです。

総務省・選挙管理委員会の権限の限界

選挙管理委員会は行政機関としての中立性を保ってはいるものの、強制力を持つ取り締まり権限を持たず、あくまで「指導」「助言」にとどまるため、違反に対して毅然とした対応ができないことが多いです。

透明性と公正性を高めるための提案

以下は、公職選挙法を現代にふさわしいものにするために検討されるべき改革案です:

(1) 選挙活動と政治活動の明確な境界規定の整備

事前運動とされるかどうかの恣意的判断を排し、客観的基準を設けることで、候補者の活動自由と法令遵守を両立させる。

(2) 買収・供応の定義の再整理と透明化

香典や寄付など慣例的行為の是非を基準に基づいて明確化し、違法と合法の線引きを統一する。

(3) SNS・ネット選挙の全面解禁と監視体制の強化

候補者・支援者の発信に対する実効性ある監視と対応ルールを整備し、現代の情報環境に即した選挙運動の自由と秩序を両立させる。

(4) 違反に対する迅速な行政処分・刑事処罰の実施

明白な違反に対しては、選挙管理委員会が罰則を提案できる制度の創設を含め、迅速・公平な執行体制を整える。

(5) 第三者機関による違反行為の監視制度の導入

市民や弁護士、学者などで構成される**外部監視機構(選挙倫理審査会など)**の設立により、行政や政治家から独立したチェック機能を確保する。

公職選挙法違は抜け穴だらけですね。民主主義の根幹に関わる問題ではないでしょうか?

そうですね。

法律の明確化と厳格化、そして有権者のリテラシーを高めないとイタチごっこが続くでしょうね。

まとめ

- 公職選挙法は本来、有権者の権利を守り、選挙の公正を担保するための重要な法律であるはず

- しかし現実には、「違反か合法か判断できない曖昧な領域」が多数存在し、それを巧みに利用する者ほど有利になるという逆転現象が生じている

- 制度的な改革が進まない背景には、自己利益と既得権を守るために制度をあえて曖昧に保つという政治の構造がある

- 真に公平で透明な選挙制度を実現するためには、時代に即した規制の見直しと、権力から独立した監視体制の整備、そして何より市民の関心と監視の目が不可欠

- 選挙とは一過性のイベントではなく、民主主義の「日常」であるべき

著者プロフィール

-

投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。

K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/30549/trackback